“地上文物看山西”可谓名不虚传。山西境内的古建筑多达28027处,且分布广泛,我国现存80%的元代及元代以前的木结构建筑位于山西。数量如此庞大的古建筑能遗存至今,气候是关键因素。干燥少雨,加之山西历史上出现的极端天气相对比较少,对古建筑保护十分有利。此外,古代工匠在设计、建造过程中对气候规律的把握运用,即适应性设计,也功不可没。

适应气候,可谓山西古建筑千年不朽的奥秘。

适应性的设计

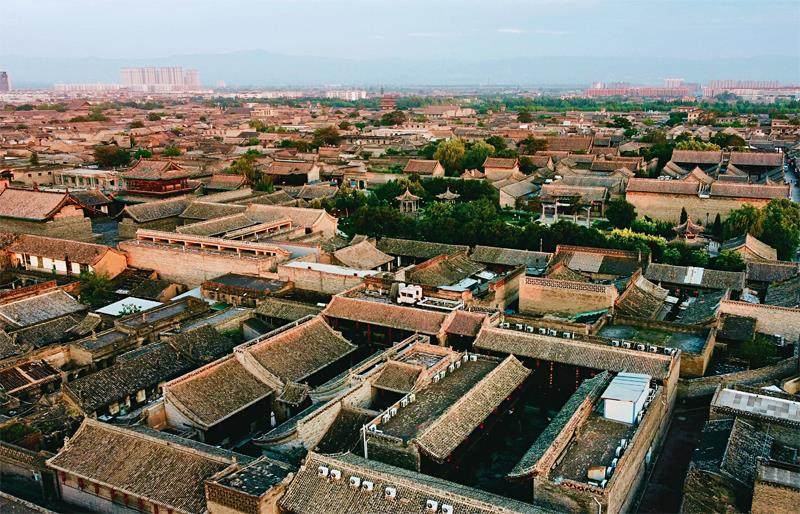

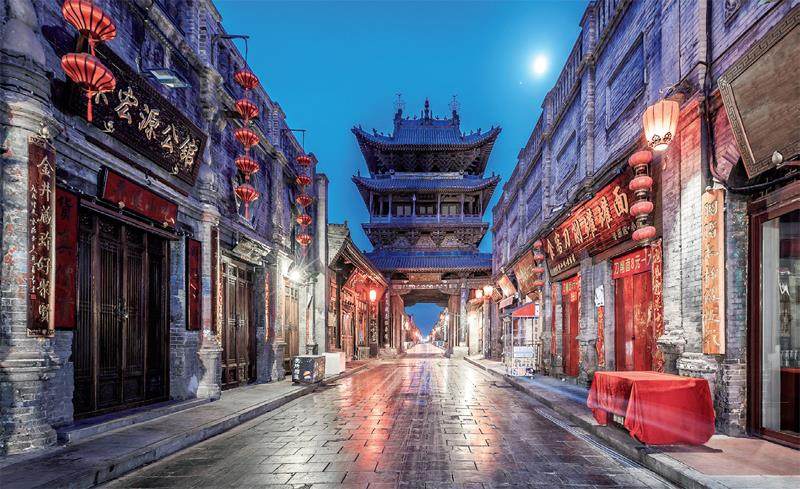

平遥古城:因地制宜巧设计

平遥古城始建于西周宣王时期,距今已有2800 多年的历史, 是我国境内目前保存最完好的一座古代县城。平遥古城保存完好的密码是什么呢?

从建筑材料看,当地干燥的土壤为古城内的夯土建筑提供了绝佳材料。这种夯土在干燥天气下的稳定性和耐久性较高,且其中富含多种对增强建筑稳固性有重要作用的矿物质。以碳酸钙为例,其中一部分以微小颗粒的形式均匀分布,另一部分则通过化学反应形成胶结物质,可有效分散应力,提高夯土的抗压强度。

在建筑设计方面, 古城内的建筑的设计者们充分考虑了当地的气候特点,并注重实用性。这些建筑的屋顶多为硬山顶,坡度平缓,一般在25°,夏可抵御高温和暴雨,冬能防止积雪。排水系统也是古城得以长久保存的关键因素。当地夏季常出现雨强较大的阵性降水。为减少降水对城内建筑的影响,古城街道两侧精心修建了砖砌或石砌的排水沟。这些排水沟宽30~50厘米, 深40~60厘米, 纵向坡度通常保持在0.3%~0.5%。在暴雨天气下,排水沟可在1小时内将街道积水排空,引向城外。在建筑地基排水方面,平遥古城的建筑也有着独特而精妙的设计。古城建筑的地基一般会高出地面30~50厘米,以防地基长时间被淹。此外,建筑的散水宽度通常在1~1.5米,由砖石铺成并向外倾斜。这种设计能够有效地将屋顶落下的雨水快速引导至街道排水沟,避免雨水在建筑周边积聚,减少对墙体和地基的侵蚀。

从整个古城的宏观角度看,城内的排水沟相互连通,共同构成了完整且高效的排水网络。在地势较低的区域,还专门设置了排水涵洞,将各个街区的雨水汇聚起来,然后通过城门附近的排水口排至城外。

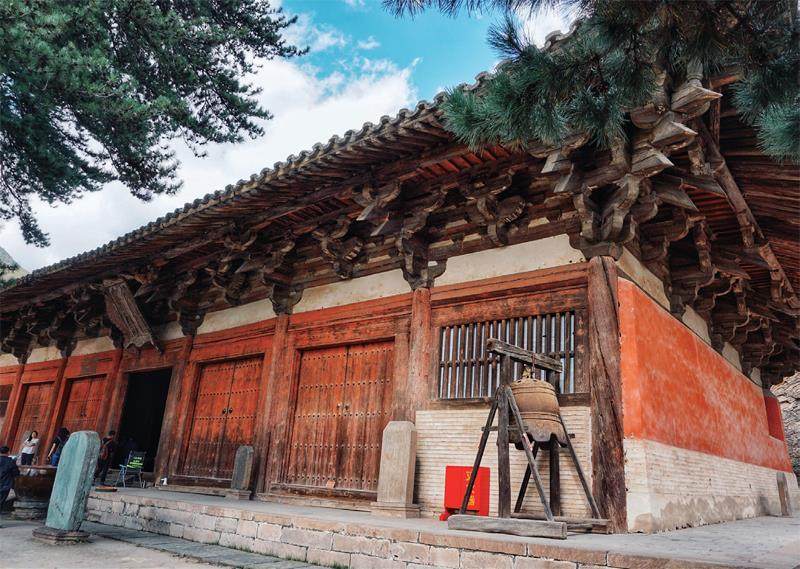

佛光寺:相互作用延千年

佛光寺创建于北魏孝文帝时期,后被毁。唐大中十一年(857年),京都女弟子宁公遇和高僧愿诚主持重建佛光寺。寺内现存的东大殿是我国规模最大、结构最完整的唐代木构建筑,被称为“中国古建筑第一瑰宝”。

佛光寺之所以能够被完好保留下来,有多种因素,其中与气候条件不无关联。当地年平均降水量较少,约为400~500毫米。这种干燥少雨的气候特点大大降低了雨水对建筑物的侵蚀危害,使得墙面不易因长期受雨水浸泡而塌毁,屋顶的瓦片也能保持相对完好。

东大殿是佛光寺的核心建筑。其建筑形式为单檐庑殿顶,面阔七间,达34米,进深四间,为17.66米,总面积677平方米。大殿的斗拱宏大,七铺作斗拱纵横恣肆,斗拱高度约为柱高的1/2,出檐深远,探出达3.96米,屋面坡度较平缓,举高约1/4.77。如此大跨度的单檐庑殿顶和宏大的斗拱结构使得东大殿的屋檐伸出距离较长,在降雨时,能将雨水抛洒到离建筑主体较远的地方。实地监测显示,在中雨天气下,雨水可被抛洒至距墙体两三米处,极大地减少了雨水对墙体和台基的直接冲刷;平缓的屋面坡度则有利于雨水快速滑落,减少屋面积水。

木结构建筑最怕白蚁。佛光寺所在的五台山地区冬季寒冷,平均气温在-10℃以下,这种低温环境让白蚁难以生存。此外,东大殿殿内空间高大开阔,空气流通性较好,干燥的气候条件配合良好的通风条件,使得大殿木构件中的水分能够及时散发,殿内木材的平均含水率保持在12%~18%,这一含水率范围既能保证木材的强度,又能降低木材腐朽的风险。

佛光寺所在地区的昼夜温差也较大, 白天最高温度可达25℃以上, 夜晚最低温度可降至5℃以下。在白天温度升高时,木材微微膨胀, 夜晚温度降低时,木材收缩,这种热胀冷缩的过程使木材之间的榫卯结构结合得更加紧密,增强了木结构建筑整体的稳定性。尽管温差变化也会给木材带来一定的热应力,但由于建筑结构的合理性和木材本身的质量,这种影响并未对建筑造成严重破坏。