依照使用的频繁程度和重要性, 中国人将“锅”放在了厨房用具的首位,如习语“锅碗瓢盆”。因为在生活中极为常见和普遍,与锅相关的表达也有很多。在汉语里,人们用“背锅”“顶锅”表示替罪羊,用“甩锅”表示推卸责任,用“砸锅卖铁”“等米下锅”“揭不开锅”表示生活拮据,用“热锅上的蚂蚁”表示焦急,等等。

在西方语言中,与锅相关的习语也有很多,如英语、法语、西班牙语、德语、荷兰语中都有“potcalling the kettle black”的类似表达,直译就是“锅说水壶黑”,意思接近于汉语的“五十步笑百步”。

东方与西方的烹饪哲学差异也显著地体现在锅具的形态设计上。自夏商开始,中国的烹饪器具便呈现出曲线形的底部结构。这种设计赋予了锅具较大的容量,使其能够适应蒸、煮、烹、炸等多种烹饪要求,以满足大家庭的饮食需求,也反映了东方农业社会在食材处理方面的智慧。相对而言,西方的烹饪器具则偏好平底设计,无论是pot 还是pan,只有锅沿高度的差异,锅底均为平面。这种设计保留了早期烧烤的痕迹,反映了畜牧业文明在食物烹饪方式上的传统延续。

后勤补给条件和技术的限制, 使古人在进行长距离的军事、商贸及宗教等活动时, 都需要携带锅具出行, 客观上推动了锅的旅行。如《马可·波罗游记》中就曾记录远征的蒙古士兵“各携一小帐,一革囊盛乳,一锅,随身行李皆备于是”。自宋代起,铸铁锅逐渐在汉族地区普及。与陶锅、铜锅相比,铁锅结实、轻便、受热快等优势明显,因此也迅速通过海上丝绸之路热销海外。明代中期,中国的铁锅通过朝贡赐予、贸易、走私等途径旅行至琉球、日本及东南亚多地。至清代,广州、佛山生产的铁锅因其卓越的品质而深受欧洲市场青睐。由于粤语中“锅”字的发音为“镬”,西方世界特地创制了“wok”一词,用以指代源自中国的铁锅。总体上看,铁锅成为继丝绸、瓷器、茶叶之后又一个影响世界的中国器物。

换换换,铁锅的中国旅行

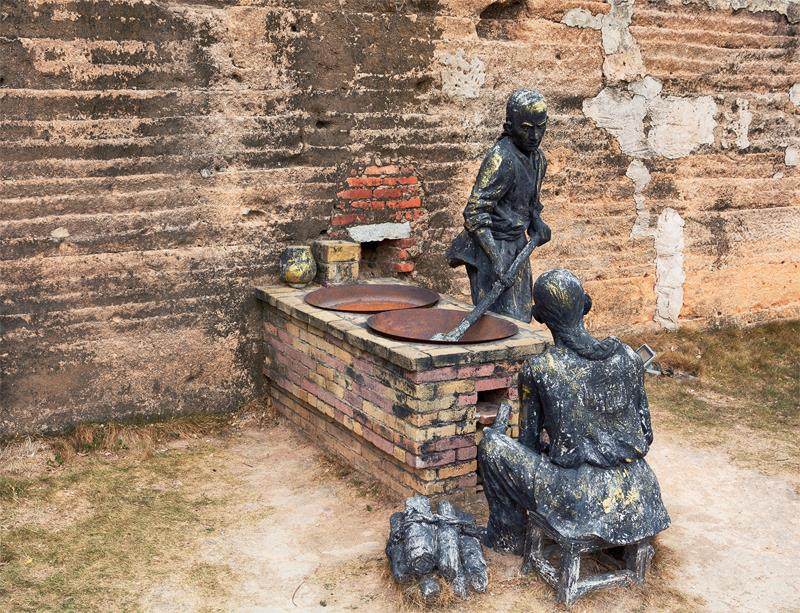

对于锅在中国的起源问题,古史考曰:“黄帝始造釜甑,火食之道就矣。”历史上,炊煮类器物种类与名称繁多,如鼎、釜、鬲、甗、甑、鬶等。到宋元时期,锅逐渐成为煮饭器皿的最主要称呼。明清两代,当江南的穷酸文人都可以用铁锅煎茶听雨时,北疆的游牧汉子却因得不到这“黑家伙”而望眼欲穿。从秦淮河畔到白山黑水,这口圆底铁器愣是走出了比丝绸之路还魔幻的南北通途,上演了一场跨越600 年的“南锅北上”。

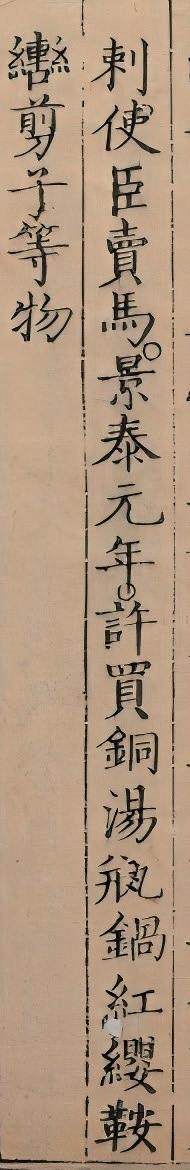

明永乐年间的朝堂上,官员们为铁锅是否“出口”蒙古吵得唾沫横飞。户部尚书拍案怒吼:“给鞑子铁锅就是资敌!”兵部侍郎翻着白眼怼回去:“不给锅他们就来抢,您老去守长城?”这场持续半个世纪的“铁锅辩论赛”,终于在景泰元年( 1450年)被代宗皇帝一锤定音—“许(鞑靼人)买铜汤瓶、锅、红缨、鞍辔、剪子等物”,但必须得是广东特供的生铁锅。这招堪称一箭双雕,既能赚银子,又能防着游牧民族熔锅造箭,堪称古代版技术封锁。据《明会典》中记载,广锅入市后,辽东马市简直成了“锅碗瓢盆博览会”,蒙古汉子们牵着牛羊换锅的场面热闹非凡。

明代中期,意大利传教士利玛窦在自己的札记里赞扬了大明的铸铁技术:“他们(中国人)用熔化的铁可以塑造比我们更多的物品,比如大锅、壶、钟、锣、钵、栅门、熔炉、武器、刑具和很多别的东西,手艺和我们的金属工艺差不多。”这句大明铁锅制造水平比肩欧洲的称赞要是让明朝边关守将听见,估计他们得拍着城墙垛子苦笑—因为早年间蒙古骑兵攻城略地时,第一个抢的就是汉地铁锅,那劲头比抢亲还积极。明代《皇明经世文编》中记载着这样的战场奇观:蒙古骑兵马背上驮着抢来的破锅,叮叮当当好似移动的打击乐团。实在抢不到的时候,蒙古使者只能拿满身豁口的铁锅求换新锅,活脱脱古代版的“以旧换新”现场。