随着媒体融合向纵深推进,诸多主流媒体在组织架构、内容生产等方面展开了富有成效的探索与创新,陆续启动了媒体工作室计划。人民日报社成立了“侠客岛”“学习小组”“麻辣财经”等媒体工作室,新华社组建了“张扬工作室”“郑锦强工作室”,中央广播电视总台组建了“相对论工作室”,中国日报社组建了“小彭工作室”等。这些工作室高质量内容频出,已成为媒体融合发展的标杆。可以说,主流媒体工作室的出现是主流媒体为进一步深化媒体融合改革的创新之举。鉴于此,笔者以各级主流媒体的媒体工作室为例,试图从主流媒体工作室的协同机制、内容定位以及品牌运营策略等方面的创新实践进行探析,以此为主流媒体的融合改革探索提供借鉴。

一、协同创新提升“四力”,促进媒体深度融合

主流媒体工作室是在现有常规组织之外、跨部门成立的、创新解决新传播环境下新闻舆论工作难题的组织,其依托扁平化的组织机构与灵巧化的生产布局,实现了跨部门协同创新。同时,主流媒体工作室依据社交网络布局,搭建了矩阵传播的媒介链路。其深入贯彻了“全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体”的“四全媒体”原则,助力主流媒体提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力与公信力,共同打造主流與论新格局。

1.打破条块化生产布局,发挥协同化创作效果。主流媒体工作室勇于在工作机制、内容产生、传播渠道等方面打破“各扫门前雪”的分割运作机制。从组织形态来看,工作室不再是将采访、摄影、编辑、后期等部门与环节线性分割,而是打破壁垒,以项目统筹联动所有部门与环节,实现资源优化配置。例如,四川日报报业集团的“张守帅新闻报道创新工作室”,便是融通了四川日报报业集团旗下的《四川日报》、封面新闻、《四川党的建设》杂志3家单位组建的。该工作室将摄影、文字报道等不同领域的资源予以整合,有效提升了新闻的采集能力、编辑能力以及传播能力。再如北京日报报业集团以产品、项目为龙头,推出了“光影记忆”“新闻我来说”“胡同里的北京”“有医说医”“跟我GO”等媒体工作室,各类工作室通过将不同部门的记者、摄影、编辑组合,生产出囊括专题视频、短视频、专栏、访谈等类型的融媒精品。从人员组织架构来看,主流媒体工作室的设立不仅是对媒体机构内部人员过剩能力的有效激活与充分利用,更是对既有编辑部运作机制的一种创新变革,推动媒体机构向更高效、更创新的方向发展。例如,人民日报社的“侠客岛”“学习小组”“麻辣财经”等工作室人员的合作形态并非“蜂巢式的固定布局”,而是“以任务为导向”的灵活协作布局,按需启动工作,社内工作人员在完成常规组织的任务之外,跨越报社内部固有部门,灵活聚合完成非常规的新任务。

2.搭建矩阵传播的媒介链路,提升主流媒体的破域能力。鉴于媒体工作室联通性强、机动性强等特征,主流媒体建立工作室有助于其更好地将多个平台账号融成一个资源集成、内容多输出、用户高流入的跨媒体矩阵,提升对平台差异性的敏锐度,精准掌握不同平台之间的共通性、重叠性以及差异化特征,充分考量不同平台的用户特征、传播规则的差别,并根据传播产品的内容定位去寻找具有高度引流力、强覆盖力以及近距交流力的平台,更好制定适合的媒介链路,最终将不同的内容以适合的媒介化矩阵传播给特定的目标用户,不仅实现精准化与分众化的需求,也充分提高了主流媒体的传播力。

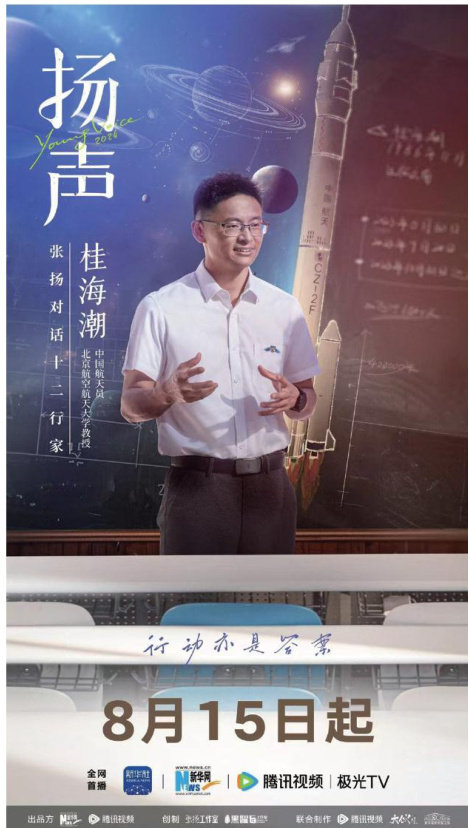

例如,新华社“张扬工作室”在传播实践中,充分利用新华社微信公众号、视频号、微博、新华每日电讯视频号等新媒体账号,通过‘ ⋅l+N′ 大小号联动发挥集群效应,提升传播内容的渗透率。以2024年“张扬工作室”创制的纪录片栏目《扬声》为例,工作室依据不同平台的特性制定了差异化的内容形式,形成分众化传播格局。关于第一期张扬与桂海潮的对话,新华社微信公众号与新华网均采用图文和32分钟完整版视频结合的形式,发布了《“世界有点太大了,大得让我有点发慌”》报道。该报道注重内容的连贯性与表述的严谨性,适合习惯深度阅读的用户群体。而在抖音、微信视频号平台上,工作室则侧重轻量化、碎片化的叙事方式。抖音等平台是“Z世代”的栖居地,要引起这类用户的注意就需在短时间內满足个体情绪,故事逻辑需符合青年审美趣味。因此,“张扬工作室”将32分钟的纪录片精剪出数个十几秒的短视频产品,并采用诸如“失重,是他睡过最柔软的床”等更具网感、风格化的标题,以起到快速吸引抖音等短视频平台中年轻用户注意力的效果。

3.践行“四全媒体”理念,促进媒体融合向纵深发展。主流媒体工作室跨部门的协同创新实践是主流媒体践行“四全媒体”的具体表现,同时也在实效层面更快推动了媒体融合的纵深发展,让主流媒体声音在纷繁复杂的舆论场中传得更快、更广、更深。