馆长寄语

“情系万家,信达天下。”同学们,你们知道什么是“信”吗?我想,对于你们这些互联网时代的“原住民”来说,你们对信的了解大都来自互联网,与同学、朋友传递信息也都会通过手机。然而,古人没有手机,他们又是如何与远方朋友联系的呢?在传递信息的过程中又发生了哪些有趣的事情呢?本期《文明诞生记》,我们将走进天津邮政博物馆,了解我国邮政事业的发展历程。在这些有趣的文章中,你们将了解古人是怎么送“快递”的;认识中国的第一套邮票,了解它的诞生过程以及它在中国邮政史上的重要意义;探索通向你们家的不同邮路;欣赏明信片上的天津老建筑,了解天津的历史文化。快跟我一起踏上探“邮”之路吧!

什么是邮驿呢?邮驿就是古代的邮政吗?可以这么说,但不是很准确。实际上,邮驿是我国古代官方通信机构的总称,主要任务是“传命”。国家设立驿站,用来传递军报、公文或者接送官员。在当时,普通百姓是无法使用邮驿的。

喜欢逛博物馆的龙奇奇对古代的邮驿十分好奇,于是它决定到天津邮政博物馆来了解一下古代邮驿的故事。在这里,它结识了一些新朋友。我们赶快跟着龙奇奇去认识它们吧!

当“委吏”的孔子

我是孔子雕像,静静地矗立在博物馆中。我的原型是大名鼎鼎的孔子。在你的想象中,孔子是不是一副文弱书生的样子?其实,孔子是个大高个儿,不仅有聪明的头脑,还有健硕的体魄。他为人低调,从不炫耀自己。

那么,你一定好奇,为什么会在天津邮政博物馆中见到我呢?孔子和天津邮政博物馆之间又有什么故事呢?其实,这是因为孔子在20 多岁时曾在邮驿工作,担任一个叫“委吏”的职务,直接参与了邮驿的物资供应工作。

也许是因为对邮驿的工作非常了解,孔子还曾说过一句和邮驿有关的话,即“德之流行,速于置邮而传命”,意思是说德政的盛行,比驿站传递政令还要迅速,强调了品德在社会中的重要作用。

一块奇特的石头

我是一块奇特的石头,别小瞧我,我和邮驿之间也有一些故事哟!偷偷告诉你,我和秦始皇还是“亲戚”呢!

现在,我看上去就是一块普通的石头,但我原来可不是现在这个样子。我曾经被工匠带到了河北省石家庄市井陉(xíng)县,成为秦皇古驿道的一部分。秦皇古驿道以古代的咸阳为中心,并配套驿站系统,连接燕、赵及辽东等地。我默默地在这里驻守了2000 多年,见证了朝代更替、沧海桑田及人间百态,完成了一块铺路石应有的使命。经过多年的风霜雨雪和车轮的长时间碾轧,我变得沧桑了,身上也被碾轧出了深深的车辙,但我知道,这是我的“勋章”。

我的身体不再那么坚韧,我以为我会被人们抛弃或遗忘,没想到已经2000 多岁的我又迎来了新生。我被天津邮政博物馆的工作人员带到了新家,也有了新名字,叫“车辙石”。每天,来这里看我的人络绎不绝。

与秦始皇攀“亲戚”

我们车辙石当时所“工作”的驿道是秦始皇下令修建的,因此叫作秦皇古驿道。据记载,秦始皇在第五次出巡时,不幸病死于沙丘(今河北省邢台市广宗县境内),载有他尸体的辒辌(wēn liáng)车就经过此道。

现在,位于井陉县东部的秦皇古驿道景区,是国家重点文物保护单位,吸引了许多游客前来“打卡”。

一块木匾的前世今生

前面的两位朋友都为古代的邮驿做出了贡献,但当时的普通百姓是无法使用邮驿的,他们如果需要寄信、传递消息该怎么办呢?

明朝永乐年间出现了一个服务于民间的通信机构——民信局,在浙江宁波兴起,逐渐向全国各地发展。而我就是人们通过民信局邮寄的一个特殊的邮件。

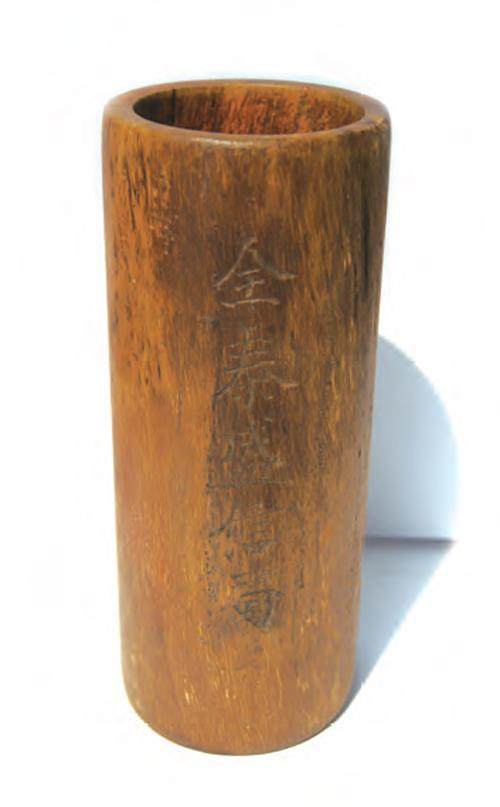

在认识我之前,先来认识我在民信局中的三个兄弟吧。它们都曾在民信局发挥过重要作用,例如信箱用来存放信件,笔筒用来存放毛笔等书写工具,戥(děng)子秤用来称量碎银子。人们在寄信时需要支付邮费,碎银子作为当时流通的货币,发挥着重要作用。

现在轮到我来讲讲自己的故事了。我叫驿传木匾,我的人生经历跌宕起伏。我是被一个驿史(相当于现在的快递员)制作而成的,他要将我送给一位老中医,感谢这位老中医治好了他的病。他在我身上刻了“起疴(kē)回生”四个大字,就是起死回生的意思,在我身体左侧刻着“龙飞道光六年十月(gǔ)旦( 旦指吉祥的日子)”。他将我寄给了这位老中医,也就有了我现在的名字“驿传木匾”。

我身体的右下角缺了一块,这是怎么回事呢?我曾经在老百姓家做过门板,这个缺口是“猫道”,是方便主人家的小猫进出的。虽然我的身体残缺了,但是我为小猫提供了方便,也算物尽其用啦。如今,我也在天津邮政博物馆安了家,深受大家的喜爱,成为一块有名气的木匾。如果大家有机会来天津邮政博物馆,别忘了来看看我,如果你能说出“猫道”的知识点,说不定会有惊喜哟!

不得不说,龙奇奇这些新朋友的故事都很精彩,它们都是中国古代邮驿的见证者。不过,龙奇奇和朋友们的故事还没讲完,在这家博物馆中,还有很多有趣的故事……