科学史家所公认的是,世界科学中心有过5次大的转移。

什么叫世界科学中心?这最早是由英国科学家贝尔纳创造的概念,他借此描述科学力量的转移现象。后来,日本学者汤浅光朝受到启发,用了定量的方法,“很科学地”界定了世界科学中心。

根据定义,科学成果超过同时期内全球科学成果25%的国家,就被称为世界科学中心。

从近代科学的诞生之日算起,世界科学中心有过5次大的转移,分别是在意大利、英国、法国、德国、美国。

距离我们最近的一次转移,发生在二战时期。世界科学中心从德国转移到了美国,根据公开资料,二战之前,美国只有8人获得诺贝尔奖自然科学奖,英国有10人,德国有11人。而在二战之后,美国获奖人数突然大幅增加,至今几乎从不缺席,一家独大。

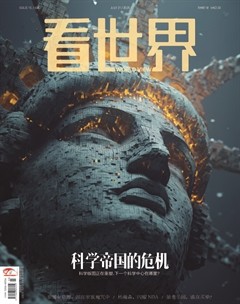

过去80年来,美国一直是世界科学的灯塔,是全球科学发现和技术创新的领军者。美国高校每年孵化出超过1100家以科学为基础的初创公司,它们带来了现代生活中如此多的技术奇迹,如晶体管、计算机、激光、太阳能电池板、疫苗、免疫疗法和抗病作物等。

但如今,情况正在发生改变。

科学的周期

世界科学中心的前几次转移,与科学史中伟大人物的生卒时间相对应。

比如说,意大利是第一个世界科学中心,伽利略的出现功不可没。在当时,大量古希腊古罗马学派的书籍,从阿拉伯世界传回了西欧,意大利凭借其靠近阿拉伯世界的地理位置,在当时兴起了最为活跃的思潮。伽利略就是其中的集大成者。

然后便是牛顿开始放射光芒了。根据现行的历法,牛顿正好出生在伽利略逝世那年。在牛顿时代,西欧科学的中心无疑在英国。无论是经典物理学大厦的建成,还是微积分的发明,都让英国保持领先地位。

关于微积分的发明权,牛顿与莱布尼茨争执了大半生。有趣的是,莱布尼茨是法国人,法国当权者选择支持自己的国民。英国皇家政府也当仁不让,他们捍卫牛顿式微积分的正统。然而,我们现在使用的微积分,是莱布尼茨式的,因为它的表现更直观更简洁,牛顿式的微积分过于繁琐。

法国作为接替者,它的先天条件也足够硬。前有思想家笛卡尔,后有莱布尼茨,其后更是涌现出各个理论和学问的创始人,如法拉第、麦克斯韦等。

可以说,在19世纪以前,“一部科技史,就是几个科学家的私人史”。既然是“私人史”,它的发展脉络自然是很清晰的。

界定了“世界科学中心”的学者汤浅光朝提出,世界科学中心的转移,大概以80年为周期。