砚田初耕:家学沃土与名师引航的艺术启蒙

1968年生于内蒙古的张树天,自孩童时代便浸润在笔墨氤氲的家庭氛围中。外祖父作为旧时代的读书人,能大段背诵《聊斋志异》,父亲则是地方名医,二人皆以一手遒劲的毛笔字闻名乡里。每逢春节,别家墙上贴的是年画,张家门庭悬挂的却是外祖父手书的馆阁体对联,“水源木本承先泽,祖德宗功启后昆”的墨迹至今仍悬于家中,笔笔透着雄健骨力。少年张树天常为长辈研磨,在墨块与砚台的摩擦声中,悄然记下了古诗韵律与行草笔法。他人生第一本字帖便是清代黄自元的《间架结构九十二法》,后又以欧阳询《九成宫醴泉铭》为日课,三年临池不辍,为书法根基埋下“尚法”的种子。

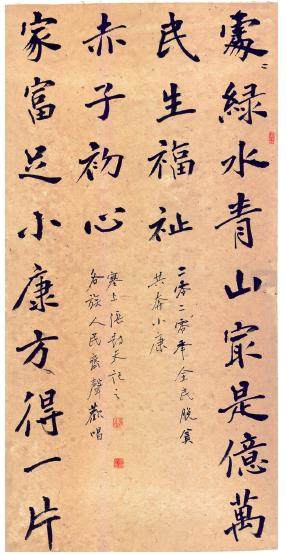

1990年留校任教的张树天,在笔会上偶遇人生关键导师—杨鲁安先生。这位师承王襄、吴玉如等大家的书法巨擘,不仅是碑帖学、金石学泰斗,更以“八千文物捐青城”的义举名动天下。杨鲁安先生早年曾师从王襄、方若、陈邦怀、吴玉如等大家学习,一生致力收藏,先后将自己平生所得近万件文物捐给吴昌硕纪念馆、西泠印社、呼和浩特市人民政府,其善举饮誉海内外。跟随杨鲁安先生的二十年里,张树天每周登门受教,听先生讲解《书谱》,临习褚遂良《雁塔圣教序》达五年之久。杨先生常以家藏碑帖字画为教材,传递“写字是流,做学问才是源”的治学思想,告诫他“不为字匠,不主门户”。这段经历让张树天深刻领悟到:书法不仅是笔墨技巧,更是学问修养的外化。他曾撰文三篇评述杨先生艺术成就,发表于《中国书法》《文物》等核心期刊,将师门精神付诸笔端。

法古开新:碑帖熔铸与时代观照下的艺术风格

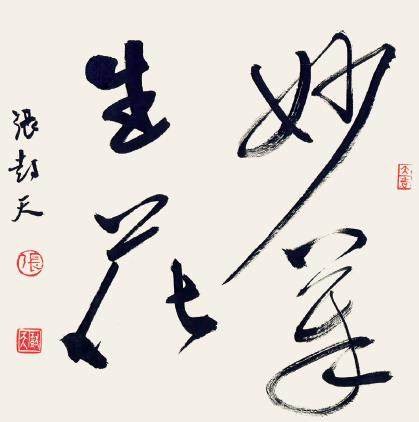

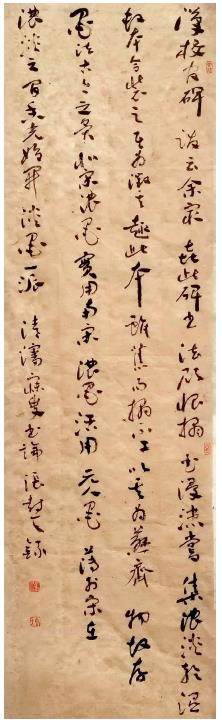

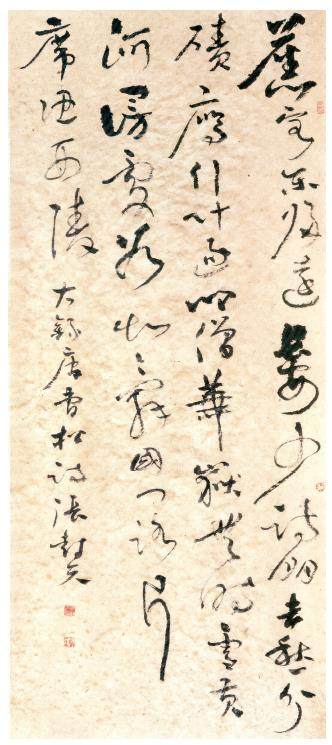

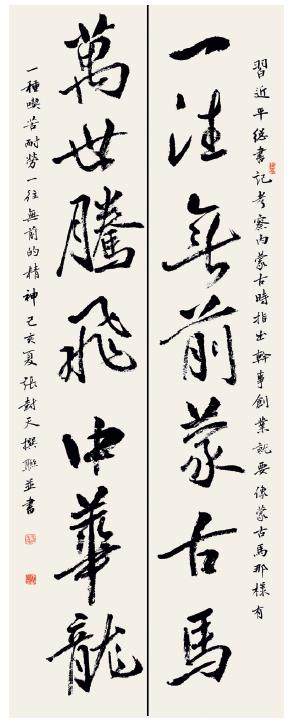

张树天的书法之路,始终贯穿着“回归晋唐”的创作理念。他深谙米芾“能合能离”的妙谛,在褚遂良的灵动、颜真卿的雄浑、二王的飘逸、米芾的跌宕中辗转求索,形成“以帖养韵,以碑强骨”的艺术路径。四十年来,他手摹心追秦汉魏晋法帖,从墨迹本中学运笔,从碑刻中悟结体,尤重线条质量的锤炼—其笔下线条如古松盘曲,兼具筋骨与血肉,在淡定自如中暗藏跌宕之势,恰如董其昌所言“临帖如遇异人,当观其精神流露处”。2014年入选“西部书界新秀培训班”后,他更将传统法度与当代审美熔铸,作品中既有严谨工稳的楷书,也有雄浑奔放的行草,诸体皆备而风格统一。\

在张树天看来,“读书是滋养书法的唯一捷径”。他的书房堆满各类典籍,甚至难以下脚,这种阅读习惯催生出丰厚的学术成果:2004年,《回归与超越》入选敦煌国际书法艺术节论坛;《气势与气韵》入选全国第六届书学讨论会并获中国文联文艺评论奖;专著《中国书法与审美心理》被杨鲁安先生盛赞“有康有为《广艺舟双楫》的治学精神”,书中提出书法审美特征在于“线条飞动、笔墨渲染、气韵生动”,尤其强调“线条是书法的生命”。杨鲁安先生曾为张树天专著《中国书法与审美心理》撰写序言,在序言中杨先生说:“他(张树天)更勤于动脑动手,近年来连续写出数十篇书法赏析论文和几部书学理论专著,洋洋数十万言,此其一也。