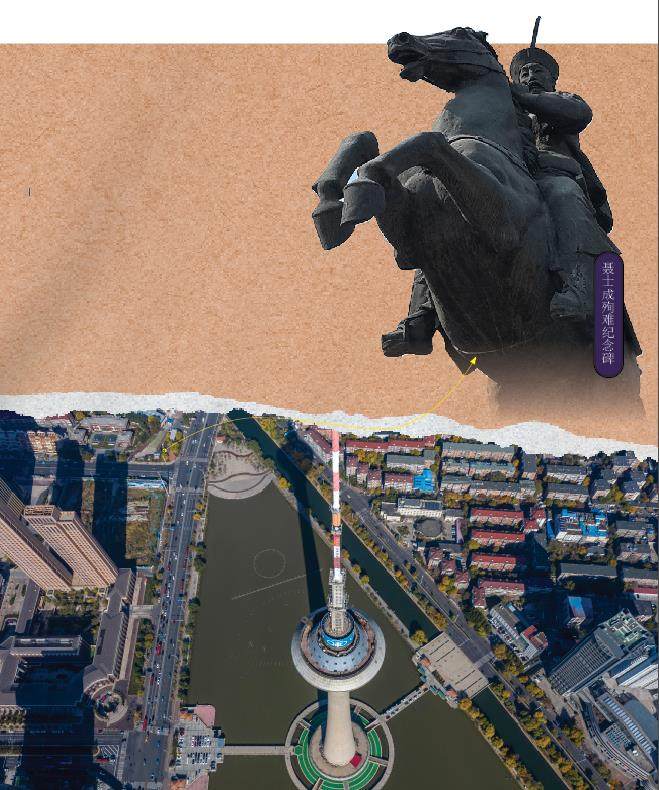

大学时代常在天津八里台附近散步,总被高耸入云的地标天津广播电视塔所吸引,忽略了那座不甚起眼但车流不息的小桥,“聂公桥”即庚子国变(八国联军侵华战争)聂士成将军殉国之处。趁着回津开会的时机,故地重游,跟随黄遵宪的《聂将军歌》,再看一眼那个曾经改变天津乃至清朝命运之地。

练兵自强,以御外侮

“聂将军,名高天下闻。虬髯虎眉面色赭,河朔将帅无人不爱君。”聂士成有画像与照片传世,虎背熊腰,颇有古代壮士之风。从贫家子弟到镇守河朔的将军,他的来时路,自是一段传奇。聂士成生于安徽,自幼丧父,母亲多少有些江湖气,救助过一个遭土匪追杀的商贩。这一侠义之举改变了全家生活轨迹,商贩日后投奔淮军,站稳脚跟后又举荐聂士成参军。对于晚清寒门青年来说,军功是出人头地的终南捷径。

两场硬仗让聂士成名噪天下。先是中法战争,1884年法军强攻台湾,老上司刘铭传告急,此时久在中原驻守的聂士成觅得报国良机,主动请缨驰援,率领八百精兵,借英国轮船渡海,自台南登陆,一路在悬崖和密林之间潜行北上,重挫法军。当时台湾瘴气丛生、疫病横行,八百精兵或是阵前捐躯,或是水土不服患病,聂士成自己也颈上生疽,勉强捡回一条性命。

班师之后,聂士成的果敢无畏获得李鸿章赏识,渐获重用,于1893年奉命巡视东北边疆。当年有识之士,已经嗅到沙俄与日本窥伺边境的危险气息。聂士成不敢耽搁,在秋冬严寒之季踏上东北考察之旅,写成十万多字的《东游纪程》,对沙俄蚕食边疆、日朝各具野心皆有预言。

历史很快印证聂士成的先见之明,甲午战争旋即爆发。结束考察的聂士成马不停蹄率军布防朝鲜,因伏击日军之功获封“刚勇巴图鲁”。平壤失守之后,他退防东北,在辽沈门户摩天岭打出一场大捷,粉碎日军速攻取胜的美梦,成为清军为数不多的亮点之一。甲午战功,让聂士成晋升直隶提督,真正成为国之良将。

清廷痛定思痛,下定决心:练兵。在抵抗外邦的前线驰骋多年、对军备边防了如指掌的聂士成,奉旨以淮军为基础,在天津组建武毅军,采用德国军制,分为步兵、骑兵、工程兵与辎重兵。武毅军改穿西式制服,聘请欧洲教习,聂士成借鉴西方练兵之法,亲自参与编写《淮军武毅各军课程》,对训练、队列、口令等作出细致规定。