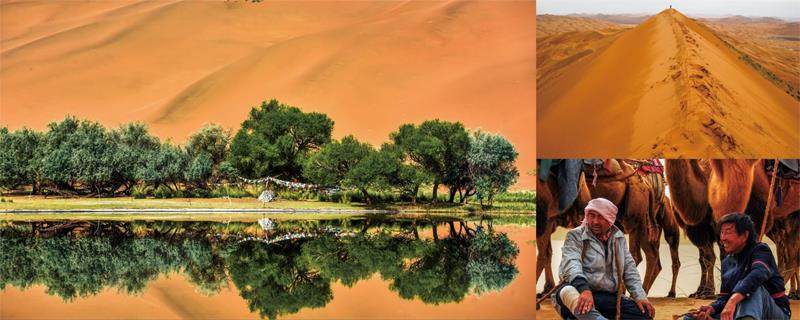

4人,8匹骆驼,11天,254公里,这串数字组成了作者一行人的巴丹吉林沙漠徒步之旅。神秘的海子、无垠的沙山……他们试图用最短的脚步,去丈量这片沙漠绚烂的生命与风景。

巴丹吉林沙漠位于内蒙古阿拉善盟阿拉善右旗北部,面积约4.7万平方公里,是我国第三大沙漠,我和友人老米,还有当地牧民向导陶积福、巴图一起,牵着由8 匹骆驼组成的驼队,从阿拉善右旗的锡林呼都格,徒步254公里至额济纳旗的古日乃,东西横穿了巴丹吉林沙漠。

在为期11天的行程中,我们经历过晴天、烈日、云霞、风雨、雷电、冰雹等各种天气,感受到了完整的巴丹吉林沙漠,以及它无与伦比的壮美。

1踏上漫漫黄沙路荒凉大漠中的勃勃生机

磨蹭到驼队赶到,我们只得硬着头皮开爬。下雨后的沙壁很结实,踩不出沙窝,我先拄着双杖保持平衡,再使劲踢出沙窝来下脚,短短30米的路程,走得浑身冷汗。

穿越沙漠的第一天,早上6点过我就起了床。门外寒风呼啸,没有下雨,利于出行。

最费劲的行前准备当属将行李捆绑在骆驼背上,由于骆驼行走时颠簸得厉害,既要把行李捆紧还要让骆驼不反感,实在不太容易,大家折腾了一个多小时才搞定。上午9点过,在呼啸的狂风中,我们出发。

昨天的一场雨把沙地浇灌得十分紧实,虽然我身上的行囊大概有20斤重,但每一步都很少下陷,走起来比较省劲。翻过西边的沙梁,陡然置身于高低起伏、蜿蜒无垠的茫茫沙海,一时只觉得雄浑大气,震撼人心。

当然,沙漠里并非全是漫漫黄沙,当我们继续翻过几道沙梁后,眼前豁然开朗——巨大的沙谷向四处延伸几公里远,在沙脊之间形成许多沙窝,里面绿意盎然。这是沙漠里植物生长的规律:风把植物种子吹到沙窝里安家落户,一簇簇的黄蒿、冰草、沙米等便在这里顽强生长,成片的绿色生命在沙窝里蔓延。

再往里走,两旁的沙山渐渐高大起来,一条条山脊似流泻的裙边婉转地搭到山脚。随着不断爬升,植物渐渐失去踪影,当我们沿着光滑的沙壁爬上垭口,一个巨大的沙坑突兀地挡住去路,沙坑的坑壁近乎垂直且光滑无比,一直延伸到20多米深的坑底,这路况让我和老米面面相觑,不知该如何是好。

磨蹭到驼队赶到,我们只得硬着头皮开爬。下雨后的沙壁很结实,踩不出沙窝,我先拄着双杖保持平衡,再使劲踢出沙窝来下脚,短短30米的路程,走得浑身冷汗。可当我回头一看却傻了眼:只见骆驼宽大的脚掌在沙壁上一踩就是一个平整的脚窝,驼队就这么悠然地轻松通过。老米这机灵鬼借着现成的脚印走过来,笑眯眯地像是捡了个大便宜。

到达今天的营地呼都格吉林时已是傍晚。陶积福在营地很快就做出了一锅猪肉面片拌沙葱,吃起来特别香。临睡前,雨又淅淅沥沥地下起来,听着雨声我很快进入梦乡。

第二天的路程主要是翻越沙山。当我们攀上陡直的山梁顶端,最后几抹绿色从视野中彻底消失。昨夜的一场雨敛去了沙漠的浮躁,沉寂内敛的茫茫沙海挤满眼帘,一条条鬼斧神工的曲线交错延伸,一道道沙梁像琴弦似地镶嵌在天地间。

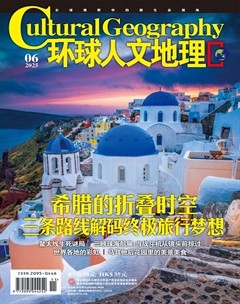

翻过重重沙山,走进连绵的沙丘,前方的驼队在起伏的丘林里若隐若现。爬上沙丘尽头的山梁,山谷里突然出现一汪平静的海子,宽广的湖面飘逸浮动,流光荡漾,宛如荒漠上的海市蜃楼。原来这里就是巴丹吉林沙漠最大的海子——诺尔图。

我们用了半个小时下到海子边。诺尔图安静得像一面镜子,芦苇环绕,绿树婆娑,鸟群追逐着掠过湖面,鸣啼声划破寂静,金黄沙山环抱中的诺尔图仿佛吸收了天地的灵气,散发着奇妙的清灵神韵。

陡峭的沙山一座接着一座,临近下午5点,我们终于翻过最后一座沙山。两个波光粼粼的海子出现在视野,它们紧紧相连,相互依偎着睡卧在山谷里。

有几座房屋散落在湖边,其中,巴丹吉林庙白色的外墙在树影摇弋的湖边分外醒目。这里是巴丹吉林嘎查(嘎查即村庄)村委会所在地,每年一次的嘎查大会就在这里召开。虽然只有两户人家在此常住,却已是沙漠中人口最为密集的地方。巴图领着我们住进当地牧民家中,大伙今晚就在这里歇了脚。

2与死神擦肩而过神泉、“沙漠第一峰”和珍贵卤虫

突然,前方沙梁上跃出一辆疾驰的越野车,我激动地挥舞登山杖大喊:“前面有车!车来了!”车上的人也伸出手臂回应。