往复皆星辰

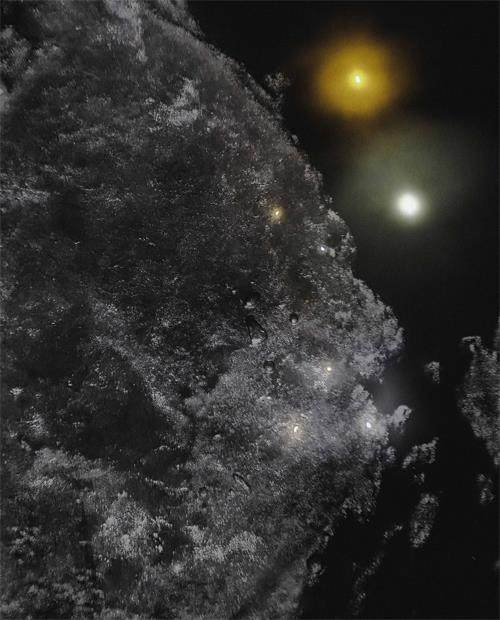

赵梦佳

我的皮肤由于疤痕体质,当被划伤与碰撞时,淤青与疤痕久久不退,所患的神经性皮炎则进一步体现了身心一元论,但凡焦虑、思绪过多就会成为疹子反映于皮肤之上。当我观察这些肌肤表层的细微痕迹时,仿佛看见了宇宙的缩影与映射。人体微妙的细节——肌肤的纹理、伤疤的印记、器官的异化——都可以化为璀璨的星图。它们是时间的刻印,也是在肉身上不断弥漫着的个人史,承载着个体的记忆与经验。

早在公元前一百多年,西汉思想家董仲舒就提出“人副天数”的学说,即人的形体、身躯、脏腑都是仿效天的产物。每一次眨眼都是对宇宙昼夜更替的微观演绎,我们的呼吸吐纳则与宇宙的脉动共振。我们不是孤立于宇宙之外的存在,而是宇宙意识的载体,是浩瀚星河中的一部分。我试图用基于摄影来获取图像的多种方法,借肉身创造出宏观的天体与宇宙中的星图。微观的肉体与宇宙的演化遥相呼应,生命在这一刻成为“自我创造的宇宙”。

作品中的许多圆形,既是封闭的轮廓,又是开放的场域;既代表确定性的规律,又隐含不确定性的混沌。这种矛盾性恰好映射了生命的本质:在有限的个体存在中追求无限的意义,在循环的宿命里书写独属于自己的轨迹。

未曾到来的相遇

宁雨晰

动物是人类观看的课题。今天现代社会所建立起的秩序,几乎所有生产手段都是在动物实验中获得启发。但动物的栖息地却逐渐被剥夺和蚕食,动物成为被人类观看的客体。至此,人类与动物之间的彼此凝视已不复存在。如同约翰·伯格所提到的“Why Look at Animals”,在动物从人类生活环境中逐渐被边缘化的同时,它们的属性也从存在本身转向了人类生活方式的产物。

在本系列作品中,我将拍摄主体对准了动物的标本这一具有生命缺席特质的对象。光代替了有形的触摸,并重新赋予标本超然的存在。这同时也是一场关乎存在与消逝、现实与梦境、看与被看之间多重意象的对话。它们曾经是鲜活的生命,如今被凝固在人造的空间中,成为人类对自然控制力的证明。当观者面对这些照片时,他们不仅在观看标本,同时也被标本所观看着,二者构成了一种超越时空的对话。

占有与失去、文明与自然,标本的存在不断提醒我们,当人们试图用文明的尺度去丈量自然时,或许也在某种程度上失去了与自然对话的能力。

宁雨晰的《未曾到来的相遇》从摄影角度看,在保证视觉与观念平衡的程度上,体现了一定的专业水准,符合摄影用光、影调的运用,在静帧叙事上也有一定程度的驾驭,有意思的是作品还兼具时尚方向的气息。由于拍摄使用了非常经典的纪实方式,挑战了 CG 或 Al 时代的虚拟生成方式,这种具身化的致敬,在今天有着一定的专业意义。另外,这组系列作品从去年方案的开始到今天的实拍完成,跨度较大。从场地到道具、模特以及器材,我们可以感受到她的整体调度能力,不亚于对待一个电影剧组。

—— 中国美术学院邵文欢教授

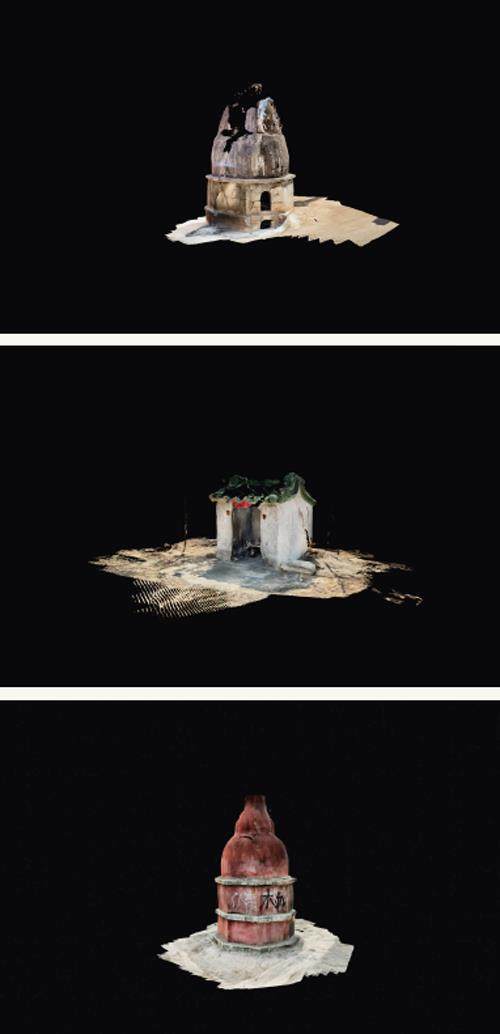

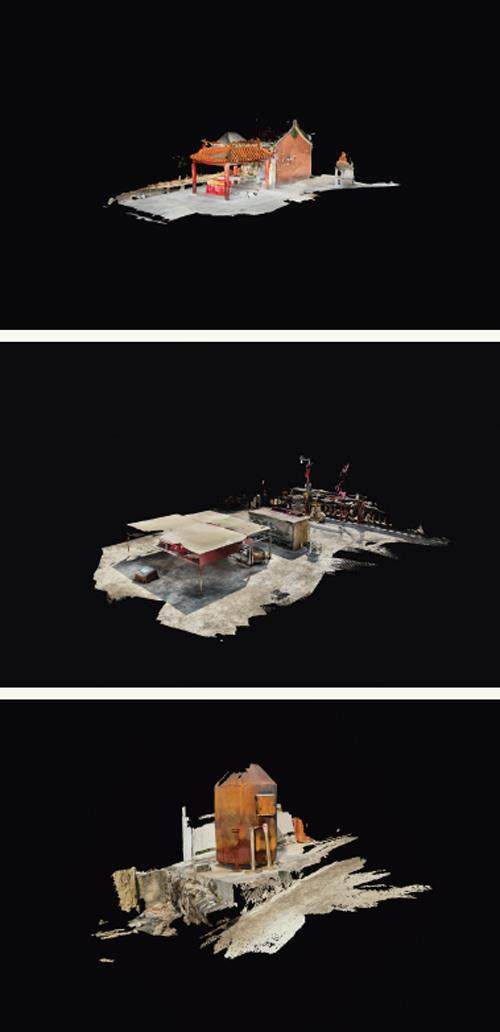

搜神

朱卓峰

这组作品的灵感源于中国古代的志怪典籍《搜神记》,它记录了先民对神秘世界的无尽想象与探寻,而我的创作亦是一次当代的精神溯源。不同于传统叙事中对具象神祇的描绘,我将镜头对准我们所处的现实环境,探寻那些潜藏于寻常之所的不可见之维,同时运用扫描技术对这些场所进行解构与重塑,试图从多重维度触及场所的内在肌理与不可言说的氛围。在这些图像的并置与重构中,“神”不再是具体的形象,而是弥散于空间之中,成为一种文化的回响。

朱卓峰的作品《搜神》聚焦潮汕地区的民间信仰,以空间性、精神性为基点,重点拍摄了祭祖、上香、敬神等场所。在形式上,作品采用了相机拍摄与扫描技术生成的影像进行并置,形成多元化的画面表达。在主题上,作品继承景观摄影传统,舍弃对神像、敬拜人群的直接拍摄,转而关注与民间信仰相关的空间与物件,很好地表达了精神生活“可见”与“不可见”的辩证关系。

——中国传媒大学徐竟涵副教授

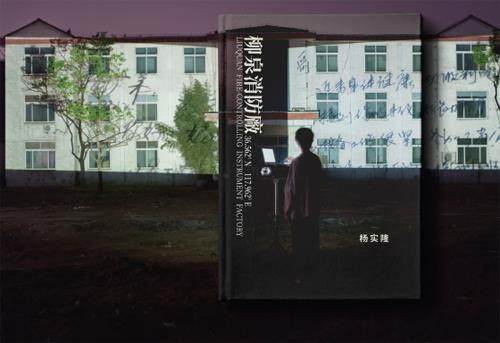

麦子长在覆雪之下

杨实隆

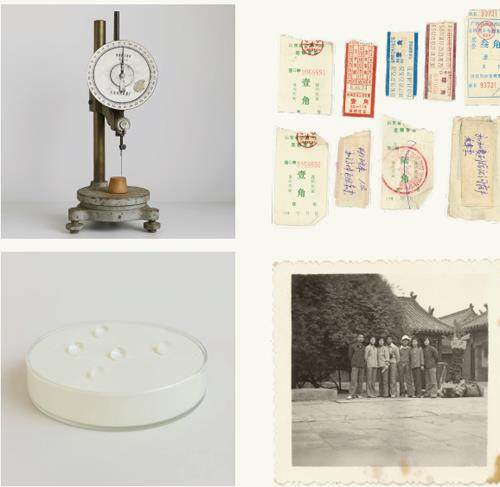

这组作品源于我对一家生产消防器材的乡镇企业的回望,如今厂房空置,留下一地旧物与零散记忆,我记录那些散落在废墟中的生产工具与遗迹,也仔细整理了建厂初期的档案材料。在这些泛黄的纸张中,最动容的是父亲与他哥哥建厂之初的往来书信,那些匆忙写下的文字,在朴素的笔触下,家族情感与个体的努力融入时代的宏大叙事之中。是亲情,同时也是那个充满理想与困顿年代的缩影,是个体命运与集体时代的相互交织。此外,散落在档案中的票据、介绍信、名片和旧照片,无一不在提醒着我,那些如今消失的景象,在过去却如此鲜活而真切地一一存在过。

这些档案与物件,如同时间的边角料,构成了一幅关于记忆与遗忘的拼贴画。我目击了近十年来情感的起伏与冲突,感受到历史如何在微观层面上留下复杂的印记,其中也夹杂着难以回避的恩怨与遗忘。记忆中有温暖与感动,也充斥着争辩与误解,甚至还记录着一个村庄书写的忘恩负义。这一切共同织就了对过往复杂且难以言明的情感。

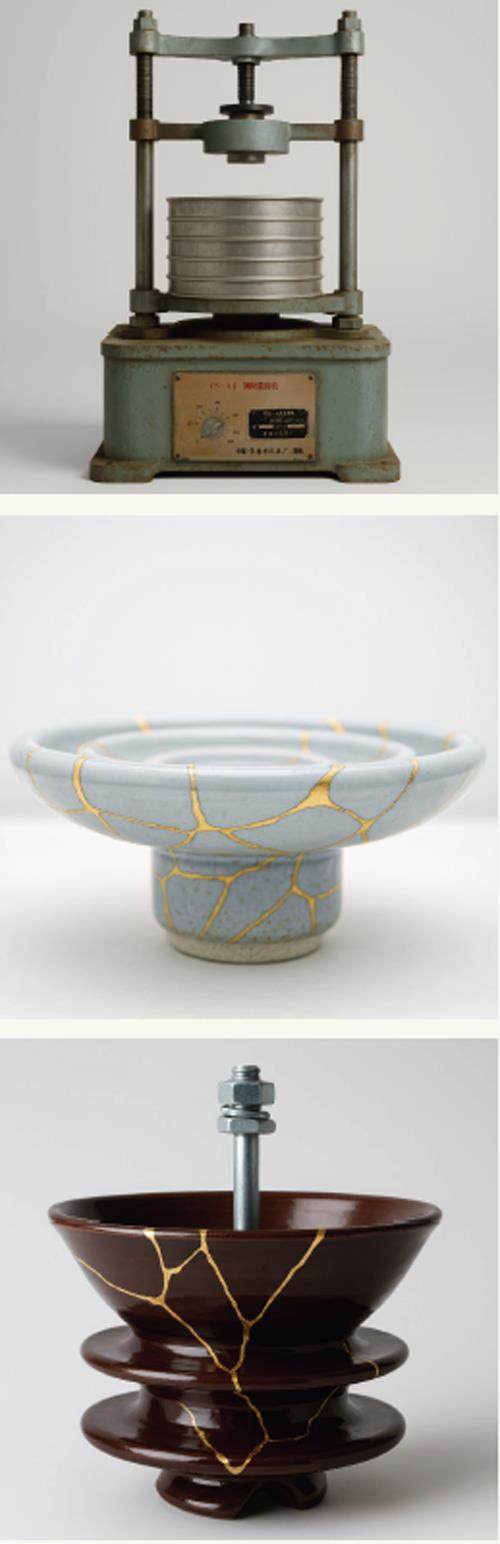

我的幼儿园曾设在工厂的电瓷车间里,烧坏的电瓷瓶会被狠狠地摔碎,以此宣告其“死亡”。长大后的我,用大漆金缮的方式修补了其中两件残破的瓷瓶。这种修复,比乡愁还要剧烈的痒痛,需要用砂纸一遍遍地打磨,我清楚自己并不是为了还原完整,而是渴望给这破碎的时间一次温柔而郑重的安放。它们终究没有恢复如初,正如我对这片土地的情感,也始终支离破碎、无法圆满。这种行为或许也指向我自身——破碎的,无法完整,却渴望被看见和安置。

我走过许多废弃的工厂,唯独在父亲曾经经营的厂房里,我与相机总是陷入一种默契的沉默。我见证了这个曾经喧嚣热烈的空间如何一步步归于寂静,直至荒凉与沉默成为它的永恒姿态。我并不试图解释那些曾经的失败与荣耀,也无意修复无法复原的过去。我只希望这些曾见证过兴衰的物件,能够像我一样,静静地站在世界的边缘,以一种无需被解释的姿态存在。

父亲 55 岁后的每一次喘息,都比麦子覆雪更加沉重。但麦子在覆雪之下依旧生长啊,那我们所珍视的,也始终在不经意间,以不同的形式悄然延续与更新。

就让往昔的痛楚与欢乐,不要一路跟来,不要再纠缠于眼前的时光。

父亲常常在夜晚哭着醒来,他的前半生对我来说始终是个谜。当我再次走进工厂,看到那些设备时,还是吓了一跳。如今锈迹斑斑,像父亲一样,带着一身无法言说的疲惫与伤痛。我泪眼滂沱,怀抱哀恸,我绕过去,但这一次拍摄,我过去和父亲的许多沉默开始松动。

我们父子之间的沉默,过去像一堵厚实而冰冷的墙,墙的这边是我,那边是他。而这次拍摄,像是用相机在这堵墙上凿开了一个小孔。我从取景器里窥探他的世界,那些我从未问出口的问题,似乎都代替我问了出来。过去刺入内心的刺,不再痛了。

我也整理出20世纪80年代到2000年我们村乡镇企业的营收记录,那是我出生前的资料。隔着时间的距离去看,纸上一串串具体的数字,工整地记录着一个时代的起落。它们如此真实,又如此遥远。对我而言,这不像是一段家族往事,更像是在阅读一本与我隔了一代人的地方志,内心更多的是一种平静的了然。

后来有人问我,拍完这组作品,是否难过。