法兰西第二共和国时期(1848一1852),著名画家欧仁·德拉克洛瓦德拉受雇绘饰巴黎圣叙尔比斯教堂的一堵墙面,于是他怀着非常现代的目的创作了壁画《雅各与天使摔跤》。在这幅画作中,他以高超的绘画技巧描绘了《圣经·旧约》中雅各与大天使加百列彻夜摔跤比赛的故事。对于这幅作品,视觉文化理论家尼古拉斯·米尔佐夫在《身体图景》一书的导言中这样解读道:“在搏斗的过程中,雅各不再是他自己,而是一种双重的存在,他既是雅各又是以色列, 作为一位首领,雅各现在具备了两个身体,他自己的自然身体,与政治身体。此处,天使所代表的就是不死的政治身体而雅各/以色列则代表了那个终将死亡且已经残疾的自然身体。”显然,这里所说的身体的二重性并不是只有“雅各”这样的首领才具有的,而是所有人都具备的普遍生命状态。

可以说,任何人从诞生的那一刻开始,就被这个社会强行植入了一个政治身体。而这样的植入是一个细致且漫长的过程,是与人获得生存技能这种必要性训练相伴相随的。这是社会对人的一种驯化。父母的期待、关爱、教诲、训斥、惩罚,学校的管理、控制与奖惩,社会的各种规则、法条、社会宣传、评判标准,人与人之间的关系等等,都在时时刻刻地塑造着每个人的政治身体,并借由这个政治身体去掌控基于身体本来的感受经验而生长起来的自然身体。

史伟鉴在作品《兄弟》中尝试运用摄影手段努力去把握的那个“兄弟”,大概就是这个隐形存在却时刻影响并控制自己的那个“政治身体”吧。而他的这个作品,在我看来,或许也同样可以理解为“与‘兄弟’的搏斗”,可谓是自然身体主动发起的一场对政治身体的反叛。

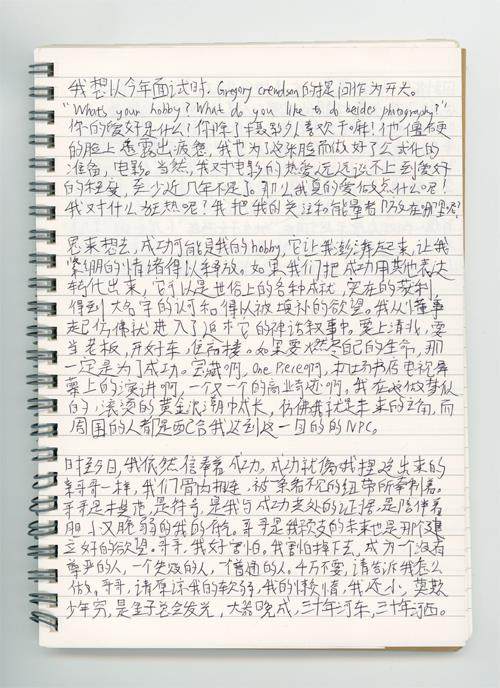

与绝大多数人一样,他的政治身体背负的希望与使命是“成功”,这是他“从懂事起仿佛就进入了追求它的神话叙事中:要上清北,要当老板,要开好车,住高楼”。这样一个能够让他“澎湃起来”,让他“紧绷的情绪得以释放”的“成功”神话,被他戏称为兄弟 ——“成功就像我捏造出来的亲哥哥一样,我们骨肉相连,被一条看不见的纽带所牵制着”。于是,他就通过自拍的方式让这个隐形的哥哥显形,让自己能够看见深深植入在生命之中的那个模糊的神话。

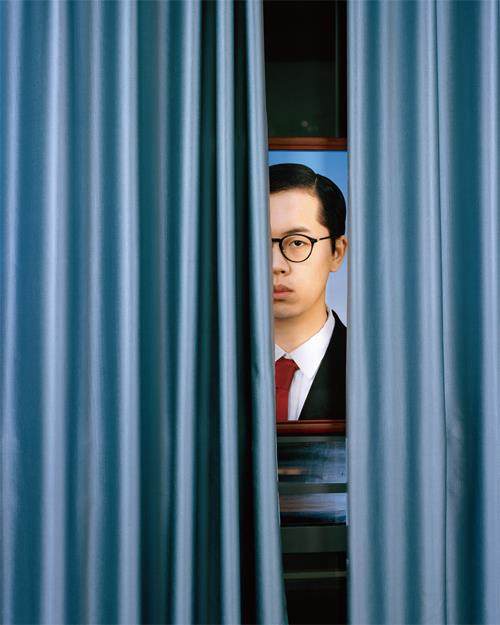

今年 5 月中旬我在宁波开春市集的复线地带板块中第一次看到史伟鉴的作品的。当时让我印象深刻的是,他的展览表现得非常克制,一张大尺幅自拍照,两张用他的肖像照做成的拼图,一个面包超人玩偶,一间临时更衣室、一套西装、衬衫以及一张挂在更衣室架子上的“如何取得成功的指南”。

在那张大尺幅自拍照中,他把自己(政治身体)当做套圈游戏中最重要的奖品,坐在塑料椅子上,面无表情地盯着每一位观众。那冷酷的目光既像是一种绝对的指令,又像是某种绝对的虚无。所谓成功,其实不就是我们在一个有着多种选择的场域中被迫选择的那个被绝对化了的“最好”吗?我们不就像那个穿着西装的面包超人玩偶一样,滑稽地张开双臂,要“燃尽自己的生命”, 只为抓住那个唯一的“成功”吗?而那两张拼图则巧妙地将政治身体与自然身体有机地糅合在一起,成为“与成功共处的证据”。我们每一个人都共享着这样难分彼此、紧密纠缠、时刻在搏斗的两种身体。

获得现实中所谓的成功的确非常艰难且充满危险,不过,好在“成功”早就已经文化符号化了。只要我们按照那个“指南”,穿上那样一套行头,就可以轻松地拥有“成功”,那又何乐而不为呢?

置身于史伟鉴构建出来的“成功情境”里,与照片中那“一本正经”的“他/我”对峙的时候,某种强烈的荒诞感、讽刺感猛然涌上心头。现代社会养成的那个“政治身体”是如此的强大而又是如此的虚无,而能够与它搏斗的方法也越来越少,越来越无力。不过,至少我们还可以用“自画像、带有讽刺意味的摆拍照片”与它较量一番。

林叶x史伟鉴

林:能谈谈小时候你是一个什么样的孩子吗?以及你是在什么样的家庭环境中长大的?

史:我成长在一个复杂的家庭结构中,我的父母分别来自中国的西南部(成都)和北部(包头),而他们都在广东做生意并定居。