鸟类作为演员:一种全新观看方式的诞生

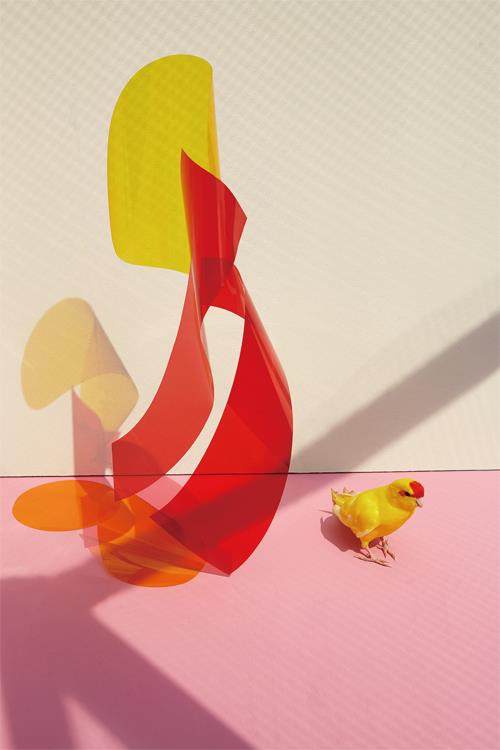

第一次翻阅《笼子与羽毛》,你很难相信这些照片是自然生成的。不是因为它们过于华丽,也不是因为它们刻意布置——相反,它们的魅力正来源于那种“看似人为却又充满生命本能”的矛盾张力。克里斯汀·施内尔(Kristin Schnell)并没有“摆布”鸟类,她只是创建了一个舞台,让鸟儿们自由地选择何时进入、如何表演。

书中的每一幅图像都像是一则没有对白的短剧:一只鹦鹉靠近一面镜子,凝视自己的倒影;几根羽毛与鸟笼中的光影交错成十字;两只色彩斑斓的鸟儿在一座几何结构前对峙。没有摄影师在画面中现身,但她的控制力无所不在——精准的布景、戏剧性的光线,以及某种近乎默契的节奏。

这种方式颠覆了传统自然摄影中“捕捉野性瞬间”的逻辑。相较于野外的长焦镜头和伪装帐篷,施内尔更像是一位导演,在黑匣子剧场中静候灵感入镜。这种策略,也激发了我们对“观看的伦理”和“拍摄主体性”的再思考。

从摄影棚到意识剧场:笼子不是限制,而是暗喻

施内尔明确指出,这些“笼子”并非牢笼的象征。相反,它们像是意识的容器,是对我们如何构造意义的一种隐喻。在这些几何感十足的背景中,色彩斑斓的鸟类成了纯粹感知的承载体。它们与镜子、球体、台阶、悬挂的布料互动,而这些道具,看似简单,实则构成了一个“被观看”与“自我意识”互为镜像的场域。

“有时我们以为是在观察动物,其实它们也在观察我们。”施内尔在书末尾的对话式文字中表示。这段话几乎是整本书的核心注脚。

她以极少量的文字,补充了对“鸟类智慧”的理解、对摄影作为媒介的反思、对自然人工界限的质疑。这种留白,让观者有充足的空间去延展图像的意义。

设计与印刷:一本几乎不需要文字的摄影书

《笼子与羽毛》的设计也是其魅力的一部分。摄影与印刷之间达成了罕见的和谐。画面以大幅整页呈现,没有分页打断图像的流动。哑光纸张强化了照片的柔光质感,封面以极简图形象征“笼子”,并无任何标题或文字说明,唯有内页最后几页的一段简短文字,以对话形式娓娓道来。

这种从图像出发、以哲思收尾的结构,仿佛也是一次“鸟类观看体验”的模拟——你先是惊艳于羽毛的光泽与结构,再逐渐体会到它们在空间中的行为逻辑,最终转向对人类自身观看习惯的反思。

一位以耐心为武器的摄影师

施内尔的工作方式极为耗时。她不是靠快门速度,而是靠时间与耐心打磨每一个场景。据她介绍,每一组照片的拍摄周期至少持续两周:布景、灯光测试、等待鸟类熟悉环境、正式拍摄。她从不驱赶,也从不喂食引诱。鸟类的动作完全自主,而她只是那个记录时机的人。

这种不控制又深度参与的姿态,令人想到电影导演阿巴斯·基亚罗斯塔米(Abbas Kiarostami)那种“设定情境、等待真实发生”的方法论。