“绿色发展从不是遥不可及的口号,而是很多人朝着同一个方向迈出的坚定而温暖的脚步”

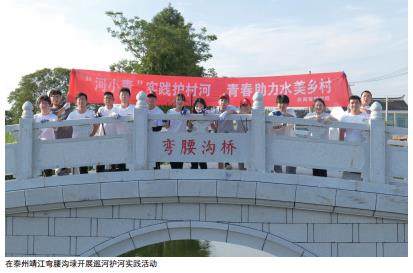

办公桌左侧堆着待修改的思政课作业,右侧摊开一份环保项目方案——江苏农牧科技职业学院农业信息学院党总支副书记宗瑛的日常,就这样被分割成两种截然不同却又紧密相连的部分。作为分管1400余名学生工作的“大家长”,她熟知每个班级的学业动态;而作为靖江赤子之心环境文化交流中心核心骨干、泰州市赤子之心青少年服务中心负责人,她的周末常消磨在河岸水质监测点或孩子们围坐的环保课堂。

“农业院校的土壤里,本就该长出生态文明的苗子。”从高校思政课堂到长江岸线的“自然课堂”,这位“80后”教育工作者用17年时间编织一张特殊的网:一端系着青年学子的成长之路,一端连着碧水蓝天的未来承诺。

多年来,宗瑛的脚步始终追随着生态保护的方向。从个人志愿服务到组建专业团队,从零星活动到系统项目,从校园影响到社会参与,她完成了一次次漂亮的“三级跳”,诠释着新时代青年在绿色发展道路上的坚守与担当。她说:“绿色发展从不是遥不可及的口号,而是很多人朝着同一个方向迈出的坚定而温暖的脚步。”

从关注到行动的环保起点

在宗瑛看来,自己与环保的缘分与生俱来。她的家乡江苏张家港是江边小城,不仅常年稳居全国百强县前三,更在生态环保方面成绩斐然。“1996年成为全国首个环境保护模范城市,之后接连获得全国卫生城市、首批国家生态市、首个县级市联合国人居奖、首届中国生态文明奖、国家生态园林城市等荣誉……”提到家乡,宗瑛侃侃而谈,“这些荣誉的背后,既有政府的持续发力,也离不开每一位港城人的主动参与”。在这样的环境中,宗瑛从小心中就埋下了生态环保的种子。

儿时,在张家港的江边,宗瑛经常和伙伴一起抓蟛蜞。这种小螃蟹密密麻麻地藏在江滩芦苇丛的石头底下,生命力顽强,繁殖速度快。放学后拎着竹篮往江边跑,是孩子们夏天最盼望的事,小伙伴们光着脚追着蟛蜞跑,裤腿沾满泥浆也不在意,那时的江滩是天然的游乐场。

家乡的青山绿水滋养了宗瑛的童年,也让她对自然生态产生了深厚感情。2004年,宗瑛考入江苏大学外国语学院。很快,她加入了学校的环保协会,期间参与了很多志愿实践活动,如植树、捡垃圾、清除“牛皮癣”等,她也逐渐从普通会员成长为协会负责人。大三那年,宗瑛留意到过期药物被随意丢弃的现象,意识到这可能造成环境污染等危害,便萌生了组织回收活动的想法。她先联系了学校药店,说明想法后,药店积极对接了有资质的药企,解决了过期药物的专业处理问题。随后,宗瑛带领协会联合社区开展活动,为鼓励更多人参与,还准备了购药优惠券作为回馈。

这项活动得到了不少人的响应,参与度很高,这着实令宗瑛有些意外。“当时活动受到了省内及当地媒体的关注和报道,通过这次实践,我切实感受到环保公益的形式和内容可以更加丰富多样,也让我对公益活动的开展有了新的认识。”让更多人意识到“举手之劳也有意义”,本身就是最珍贵的收获。

2008年,大学毕业的宗瑛到江苏农牧科技职业学院工作。一次,她带领学生开展暑期社会实践,刚好来到家乡的江边。江风吹过,童年回忆袭来,她向学生提议:“我们一起抓蟛蜞吧!”可脚下的滩涂早已不是记忆中的模样——曾经能陷到脚踝的软泥变得板结,芦苇丛稀疏得露着大片灰白的沙地。学生们扒开石块,半天只找到几只指甲盖大的蟛蜞,却也觉得新奇有趣,兴奋地讨论、拍照。

“当时我心里非常非常难过。”至今回忆起来,宗瑛的声音中还带着哽咽,“那些被我们当作童年玩伴的小生命,其实是长江生态最灵敏的晴雨表。它们的消失,是环境发出的无声警告”。宗瑛深刻感受到环境对生物的影响,也开始思考“我们该给后代留下什么样的家园”。正是从那时起,“守护”这两个字在她心里扎了根。

拼起赤子之心的生态实践版图

2014年,宗瑛还在江苏农牧科技职业学院担任辅导员,彼时的她已在校园里开展过一些小型环保活动,正渴望找到更广阔的公益平台与理念指引。

一个平常的周末,宗瑛正在家看电视,节目中全国母亲河奖获得者鞠鑫老师正讲述着他的环保故事。鞠鑫是靖江市第一中学教师,2001年,他创办了泰州地区首家青年环保志愿者组织——靖江赤子之心环境文化交流中心。