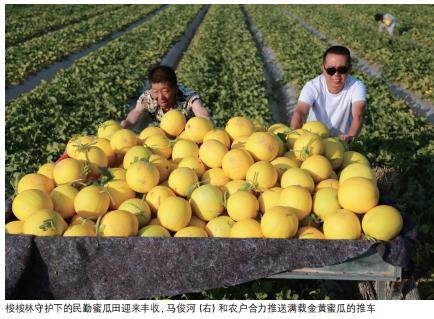

从种活一棵梭梭到织就一张全民参与的生态网,从防风固沙到让“沙窝窝”长出共富链,他让治沙这件事,有了属于这个时代的青春模样

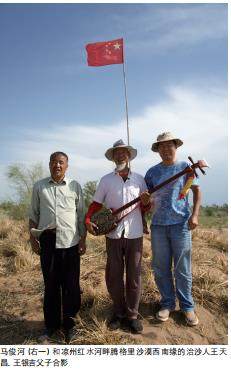

在民勤的沙漠公路上,“决不让民勤成为第二个罗布泊”的标语牌迎风而立。这片被巴丹吉林与腾格里两大沙漠夹击的土地,风沙是刻进骨血的记忆,也是代代相传的考题。1981年出生的马俊河,本是乡亲们眼中“该走出沙漠的娃”,却因一则“民勤将在17年后消失”的报道转身归来。他带着前辈们“沙窝窝里刨活路”的执拗,手握智能手机与键盘,在沙漠与互联网之间架起桥梁,用青春书写着治沙的新答案。从种活一棵梭梭到织就一张全民参与的生态网,从防风固沙到让“沙窝窝”长出共富链,他让治沙这件事,有了属于这个时代的青春模样。

从城市归乡,在风沙里扎下根

1981年,马俊河出生在民勤县夹河乡国栋村。村子夹在两大沙漠之间,春天一场风,黄沙漫天,“小时候大人常说,好好念书考上大学,以后别再回来”。但马俊河不仅回来了,还在沙漠里种起了梭梭。

2004年,在昆明工作的马俊河,从网络上看到一则报道称:按当时沙漠化速度,民勤地下水将在17年后枯竭,届时两大沙漠将合拢,民勤也将随之消失。这个土生土长的民勤年轻人第一次听说自己的家乡可能会消失,心里像被什么东西扎了一下。这则新闻像一颗种子,在他心里发了芽。

2005年,马俊河被公司派驻兰州。在这里,他见到韩杰荣等几位民勤籍青年,当提到“民勤将会消失”,几个年轻人觉得,不能眼睁睁看着自己的家乡消失,一定得干点什么,以实际行动为家乡的生态环保出力。韩杰荣毕业于兰州大学计算机专业,他设计开发了一个网站——“拯救民勤”。

2007年初,马俊河等人在“拯救民勤”网站上发布了第一条志愿者招募信息。“那时互联网还不普及,BBS论坛是主要阵地,发帖子要限制图片大小,搜索引擎还是3721。在当时能自己做网站当站长,就像现在有几十万粉丝的博主,是件挺时髦的事。”马俊河回忆,“当时这个网站没有花哨内容,只有民勤荒漠化的照片和种梭梭的计划”。

第一批响应者大多是在兰州工作和读书的民勤老乡,每周五下班后从兰州出发,开着私家车,带着铁锹和水桶,颠簸400公里到民勤。“那时候种梭梭是AA制,每人每次摊两三百块钱,包括油费、树苗钱。”

2009年的秋天,马俊河站在一片刚冒绿芽的梭梭前,露出了满意的笑容,“前两年种下的梭梭已扎根成活”。但他又算了一笔账,“民勤1.59万平方公里的土地上,94.5%是荒漠,自己一年下来能种二三十亩梭梭,和整个荒漠相比,数量太少了,种植速度太慢了,要是遇到一场大风,吹掉的也不止二三十亩,如果继续这样种下去,好像没有尽头”。这又让马俊河陷入灰心与失望。“少一个马俊河地球照样转,沙漠还是沙漠,绿洲还是绿洲。”那一刻,他犹豫了,“走掉行不行?在城市里继续打工过好自己的小日子”。但是,梭梭已经种了好几年,并且也有一定效果,放弃心有不甘,更让他牵挂的是,志愿者队伍已近百人。“他们因为信任我才来,我要是撤了,怎么对得起大家?”

那一天,马俊河做了这一生很重要的一个决定。他递交了辞职信,决定全职种梭梭。

但这远比想象中艰难。种梭梭需要经费,辞职后的马俊河没有收入来源,积蓄很快就不够用了。2010年春天,他口袋里的钱所剩无几,“连吃饭都成问题”。无奈之下,他只好背起行囊再回兰州去找工作。

就在这时,一场特大沙尘暴席卷而来。马俊河冲进风沙拍下照片和视频,发到网上,这成了全国最早的沙尘暴现场报道。这些内容被搜狐、腾讯等门户网站置顶,连续三天在首页右上角滚动播报。