“虽然黑土地保护是项长期艰巨的任务,但我相信只要一代又一代人不懈努力,一定能让这片黑土地永远肥沃下去”

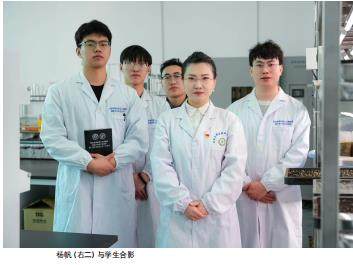

凌晨四点半的哈尔滨,天未破晓,杨帆已在书房徜徉在知识的海洋里,一本本泛黄的书籍,藏着她多年雷打不动的自律。5点半为孩子备餐,7点准时出现在实验室,这样的节奏,她坚持了无数个日夜。

这位生于黑土地、长于黑土地的东北农业大学教授、博士生导师,身兼教育部寒地黑土生境健康国际合作联合实验室常务副主任等职,始终将目光锁定在农业生态与土壤资源保护的田野上。从德国马普学会的实验室到北大荒的田间地头,从“水热腐殖化”技术的突破到千亩示范区的丰收,生于黑龙江、成长于黑土地的她,用数年科研生涯践行着承诺:“投身这片厚土,用科技守护这片‘耕地中的大熊猫’,为农业强国贡献力量。”

今年,荣获中国青年五四奖章的杨帆,依旧常说:“我的根,永远扎在这片黑土地里。”而她脚下的黑土,早已记录下她把科研写进黑土地、把青春献给大粮仓的每一步。

访学归国,把根扎回黑土地

“我生于黑龙江,成长于黑土地。从求学再到工作,我始终专注农业生态与土壤资源保护研究,希望用科技守护这片‘耕地中的大熊猫’。”

杨帆的话语中充满了对这片土地的深情。1986年,她出生在哈尔滨一个普通家庭,童年记忆里满是黑龙江广袤的田野和肥沃的黑土。杨帆笑着回忆:“那时候不知道什么叫土壤有机质,只知道种出来的大米特别香,农作物特别丰富。”这种对土地的朴素认知,在她心中埋下了种子。

大学本科期间,杨帆在哈尔滨工程大学材料科学与化工工程学院学习,展现出了对化学和材料学的浓厚兴趣和天赋。“物理和化学一直是我的强项,尤其是物理,基本能考满分。”她坦言,这种理科思维为她后来的科研工作打下了坚实基础。硕士阶段,杨帆开始接触生物炭研究。在校期间,杨帆发表了不少相关论文。谈及科研,她说自己“特别喜欢”,发表文章也“顺理成章”。2014年,杨帆从哈尔滨工程大学博士毕业后到东北农业大学任教。彼时的杨帆明确了未来职业发展方向,正式走上了科研的道路。

身处中国农业大省的农业类高校,面对东北黑土地水土流失面积不断增大,垦殖后黑土层厚度变薄,有机质含量逐年下降等问题,作为龙江儿女的杨帆一直专注农业生态与土壤资源保护研究,不断寻求和探索有效的科研路径,希望能为黑土地保护和龙江大地的发展作出更多贡献。

2018年,杨帆做出了一个重要决定:赴国际顶尖的科研院所、孕育了众多诺贝尔奖得主的德国马普学会胶体与界面研究所访学。“当时国内在黑土地保护方面的研究已经不少,老一辈的科学家已做了大量细致的研究,很多课题都有人做过,而我的理想是做原创性研究,做出有辨识度的成果。德国马普学会胶体与界面研究所的原创理念在国际领先,我想去学习一些先进理念和技术。”去德国前在科研上遇到瓶颈期的杨帆,很幸运地遇到了她的德国导师。“他是该研究领域的开山鼻祖,在导师的栽培下,我更深入地学到如何开展真正的原创科研,如何成为一位纯粹的科学家。”

在德国求学过程中,杨帆承受着巨大的压力。“孩子才两岁,正是需要妈妈的时候,我却远在异国他乡。”她坦言,在来自世界各国的学者当中,获得导师的认可、争取更多的学习资源不是一件易事。那段时间,她常常在实验室工作到深夜,有一次甚至连续46小时没有休息。“不是不困,是不敢困。总觉得时间不够用,想快点学到真东西。”杨帆很拼,“一个月的活,恨不得三天干完,同时做好几个实验”。

2018年,杨帆在国际顶级期刊连发两篇重磅论文,这一消息在学界产生了不小影响。面对所长抛出的橄榄枝,她的回答异常坚定:“我的根在中国,那里有等着我的黑土地。”尽管德国研究所诚意挽留,杨帆仍坚持回国,因为她认定,“个人价值不在于待遇高低,而在于能否把才能转化为真正服务社会、造福国家的成果”。她说,德国条件虽好,却缺乏施展空间,而东北黑龙江肩负国家粮食安全重任,正为有志者提供广阔舞台,让她能够把科研写进大地、把智慧播进沃土。