九载寒暑,从崇山峻岭到戈壁大漠,他和团队以钢铁为笔、以地壳为卷,书写着新时代科技工作者的使命担当

2016年的盛夏,全国科技创新大会上,习近平总书记“向地球深部进军”的号召如春雷激荡。

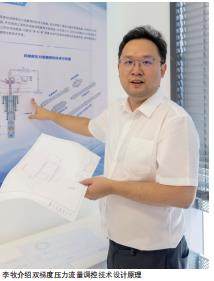

彼时,26岁的李牧怀揣科技报国的赤子之心,从此将青春镌刻在深井超深井钻井科技攻关和技术支持的年轮里。九载寒暑,从崇山峻岭到戈壁大漠,他和团队以钢铁为笔、以地壳为卷,书写着新时代科技工作者的使命担当。如今,35岁的他作为中国石油工程技术研究院钻井工艺所所长助理兼深井钻井技术研究团队经理、工程院十大杰出青年,依然保持着那份"敢入深地"的锐气,用智慧和汗水继续叩响地球深部的奥秘之门。

“作为石油人的后代,我比父母能吃苦”

——在奔向解决现场问题的路上,酷暑和风沙铸就坚韧外公曾是钻井队长,母亲当过江汉油田劳模。从李牧记事起,家门前的那部抽油机就一直在昼夜不停地转动。在油井钻机的轰鸣声中长大,李牧填报志愿时毫不犹豫地勾选了石油工程——本科、硕士,一路执着。“艰苦?那不过是父辈们日常生活罢了。”他笑着说。

作为石油人的后代,李牧从小深知石油人的不易。高中三年,他在离家几十公里的学校附近租房求学。最让他难忘的是,母亲每天下班后都要坐两个多小时的车赶到出租屋,就为了给他做顿热饭。第二天天不亮,母亲又得早早起床准备早餐,然后再赶车回去上班。尽管这样日复一日地奔波,妈妈的工作照样干得出色。“20岁以前最佩服的人是妈妈”,母亲对待工作、生活的态度以及吃苦耐劳的品质影响塑造了李牧的人生观,成为他笃行务实的精神源泉。求学路上,李牧以优异的成绩摘得国家奖学金。那张沉甸甸的荣誉证书上,不仅镌刻着他的学术荣光,更映照着母亲日复一日言传身教的身影——穿越戈壁的奔波、凌晨厨房的灯火,都化作了他奋进路上最温暖的动力。

2016年盛夏,研究生毕业的李牧主动请缨到位于库尔勒的塔里木钻井技术支持项目部实习。塔里木盆地是我国最大含油气盆地,油气藏埋深普遍在6000米以深,地质环境极其复杂,被世界公认为“勘探禁区”,加之气候、地理条件艰苦,反倒成为石油工程毕业生锻炼成长的绝佳基地。

考验很快就来了。2016年国庆前夕,李牧报到后进入了塔里木油田工程院,被安排负责克拉苏气田大北区块的优化调整方案。这是针对超深致密砂岩气藏的钻井工程系统性重构工作,当时钻探开发部署已经提上日程,就等着集团审批方案后开钻。虽然有经验丰富的甲方和本单位专家提供指导,刚走出校园的李牧接手如此重要的实践项目,仍不免感到忐忑、惶恐。面对库车山前复杂地层的钻探挑战,李牧需要整合数十口邻井的全套技术档案。每口井超过2000页的钻完井资料,囊括了从地质设计、工程方案到施工井史、事故处理等全方位数据。李牧深知,要在这片“地质迷宫”中理清头绪,不仅需要海量数据的精准比对,更要构建经得起推敲的技术逻辑。“完成基础分析只是起点,关键是要用扎实的数据说服专家团队。”为此,他常常埋首资料堆中反复推敲,用成倍的时间换取每一处细节的完美呈现。