2025年7月,一篇名为《一个中文系教授沉迷短剧的365天》的文章广为流传。《人物》杂志采访了文中主角,华东师范大学中文系教授、博士生导师汤拥华。汤教授的研究领域集中在中西美学、文艺理论与批评,过去一年,他看了40多部题材各异的短剧,并认真写下点评。

被认为粗糙、低俗的短剧产品,这几年风靡互联网,这和大学教授身份所代表的知识精英身份形成天然反差—汤教授必定了解这一点。他主动脱掉长衫,希望借助这种反差,真切了解短剧到底有何迷人之处。无论怎样以轻蔑的方式批判短剧,后者已经成为本土互联网上最吸睛的新产品。根据《中国网络视听发展研究报告(2025)》的统计,2024年中国微短剧用户规模达6.6亿,网民使用率攀升至59.7%,全年行业规模突破504.4元,首次超越了传统电影425.02亿元的总票房。

现在看来,短视频的兴起或许为短剧盛行奠定了较扎实的生态基础。人们在网络上的注意力有效调动时间缩短为2秒—“2秒定律”成为速度决定成败的代名词。

如果说,2011年微信作为即时社交工具的推出开启了移动互联网时代,那么十几年过去,移动互联网通过速度的提高,逐渐渗透至生活的各个角落。从电商购物到娱乐方式,渠道的便捷提高了效率,也不断消耗着大家等待的耐 心。

一个非常矛盾的现象出现了,一方面,在我们的体感中,想要即时满足的需求急剧上升,有效注意力时间持续下滑;但另一方面,“延迟满足”的概念被教育界视为宝典,它是塑造一个人自我控制能力的有效手段。训练这种能力,最关键的一点就是要调动内驱力放弃即时满足,为一个长久目标忍受更长的时间。

现在,我们每个人几乎都处在这样的困境中:现实中无法抗拒“即时满足”(尽管这很可能是人造需求),但骨子里也痛恨自己过于沉迷,希望能够唤醒自控力。

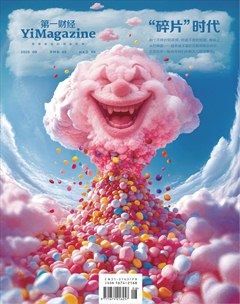

汤教授也并不讳言读书人看短剧所特有的羞耻感。他可贵的一点在于,能走出读书人的舒适区,去体验和揣摩一个和精英文化对立的新产品。可以说,我们也是这样,带着对短剧、短视频、网络神曲、团播等新样态的好奇,以及一点点内心的抗拒,我们制作了这样一期封面,不想再简单重复自电视诞生以来“娱乐至死”的精英调门。正如畅销书《上瘾》的作者尼尔·埃亚尔认为的那样,让人上瘾的产品设计是中性的,用户个人有责任管理和控制自己。我们更希望自己能做到,脱掉长衫,直面现实。

现实来得如此迅猛。本期杂志进入笨拙漫长的印刷流程之际,2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开得如火如荼,来自40余个国家和国际组织的高级别代表集聚上海,在这样一个日益复杂、分裂的世界里,共同探讨技术和人类的未来。第一财经也第六次开启3×24小时全程直播。

这种时刻,你会发现,国家、种族、性别、短剧、神曲、杂志、人工智能,种种看似不同的事物,共处于同一个时空。信息的生命周期自电报时代就被改写,技术演进不断催生新的应用和产品,多样态的媒体形式和娱乐形式共存是无可争议的现实。

但这种多元十分可疑,汤教授在访谈最后提醒说,我们的多元化是不发生摩擦和碰撞的多元化,是比较表层的多元化,事实上,大家仍被困在自己的信息茧房里—或许在真正的批判开始之前,我们需要先去冷静地了解一下,那些令我们沉迷的内容是被谁以何种方式制造出来的?我们因何而沉迷?

这是在脱掉长衫之后,我们真正要面对并解决的问题。