“Google让我们变蠢了吗?”20年前,《大西洋月刊》把这几个大字印在了封面上。文章作者尼古拉斯·卡尔(Nicholas Carr)在文中对这个问题的回答是:是的。他发现自己和朋友在使用Google后,阅读长文章的能力都变差了,因为他们已经习惯了通过搜索引擎快速浏览标题、目录和摘要。就好像,以前他是“文字海洋中的潜水员”,Google诞生后,他就只能“在水面上飞驰”了。

尼古拉斯还举了尼采的例子来论证工具对于思维的影响。这位哲学家在使用一台马林-汉森球形打字机写作后,行文风格发生了改变,“文章从论辩式变为格言体,从观点鲜明变为语带双关,从雄辩变得简洁”。

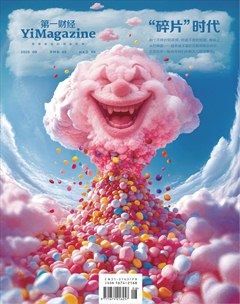

20年后,牛津大学出版社将2024年年度词汇颁给了一个与“蠢”没有本质差异的词—脑腐,描述那些因“过度消费碎片化或无挑战性的数字内容”而导致的一个人“精神或智力衰退”的情况。脑腐的英文“Brain Rot”最早出现在美国作家梭罗1854年的作品《瓦尔登湖》中,批判的是当时整个社会倾向于贬低复杂思想、偏好简单内容的倾向。

这事儿并不新鲜

时隔20年,Google已经既不在互联网的中央,也不在智能手机的中央,但认为技术会让人变蠢的担忧并没有减少。实际上,就像每次新技术出现就会有一群人开始担心失业一样,历史上历次媒介变革,担忧人会变蠢的声音都曾出现。

比如电视,作为20世纪最具统治力的大众媒介,1948年电视在美国家庭的普及率仅有1%,但到1980年代,这个数字就已经达到了98%,当时美国人平均每天要花7.5个小时看电视。它甚至被认为影响了美国大选,就像最近10年人们对TikTok与X的看法。1960年美国总统大选的首次电视辩论中,肯尼迪凭借阳光活力的形象赢过了大病初愈一脸憔悴的尼克松—没有电视之前,选民只看得到候选人登在报纸上的照片,或者听到他们从广播中传出来的声音,电视机第一次全方位地展示候选人从形象到音色再到现场反应的多维信息。

当时美国知识界也出现了大量对电视的批判。马歇尔·麦克卢汉在1964年出版的《理解媒介》认为,电视结构性地改变了人类沟通的方式与社会组织形式,引导人们用图像而非逻辑来思考。更为著名的是1985年出版的《娱乐至死》,波兹曼在书中警告:在电视时代,严肃的公共话语(政治、教育、新闻)将被娱乐格式重塑,从而失去原有深度,变得肤浅、碎片化和情绪化。

事实上,每当新技术重构内容消费时,类似的批判就会出现,这个传统甚至可以追溯到活字印刷机时代。“书籍的丰富使人们不再好学”,希罗尼莫·斯夸恰菲科(H ier o n i moSquarciafico)曾在15世纪哀叹,他是威尼斯的一位编辑,为文艺复兴时期最重要的人文主义出版社阿尔丁工作。

15世纪之后的状况你已经知道,人们没有不再好学,实际上人类社会的大部分知识都是在17世纪的科学革命之后形成的。

这次会不会有所不同?

但仍然有很多声音认为,互联网、智能手机、短视频以及正扑面而来的AI跟之前的媒介变革有所不同:印刷术、广播、电视是单向的,互联网则是一种网状的双向互动结构,每个用户都可以既是消费者也是生产者。而且,技术公司可以不断根据用户的兴趣猜测和推荐他可能喜欢的内容。

展现互联网魔力的最好证据,是PLATO项目。这是一套从1960年代开始在伊利诺伊大学运行的通用计算机辅助教学系统,主要服务大学及周边单位的教职员工和学生。