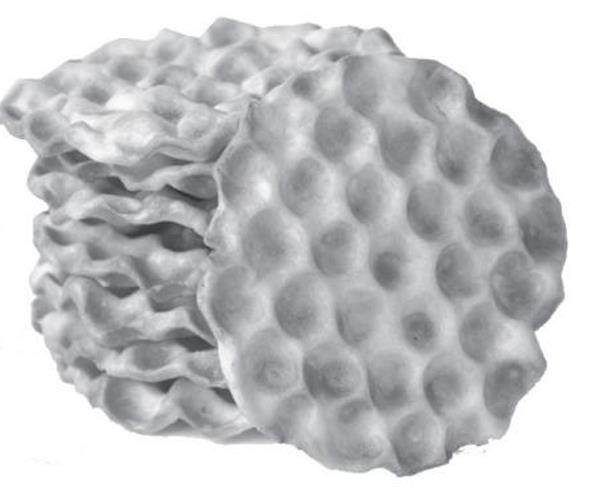

到平遥古城旅游,一种现场烤制的食物深深地把我吸引住了——它整体呈圆形或椭圆形,表面布满均匀分布的凹凸不平的印痕。印痕连成独特的波浪形纹理,类似“石头烙印”,表面带有微焦的烧烤痕迹。导游告诉我这就是山西石头饼。

一

石头饼又称石子馍、沙子馍、干饼。唐朝时称石鏊饼,明、清朝称天然饼。它是流行于山西地区的一种传统烙制面食,在山西各地有不同的叫法:在运城和忻州叫石头饼;在永济叫莺莺饼或沙子饼;在临汾一带叫尧王饼或饽饽;翼城人称为圪烙饦;在太谷叫疤片子;在繁峙则叫疤饼。

石头饼被史学家称为华夏面食的活化石。据文献记载,石头饼在帝尧时代就已经非常盛行了,其制作采用的“石烹法”,是我们祖先最早发明的熟食方法之一,这种技法一直流传至今。石烹法的出现,与人类食用谷、麦等颗粒状的食物有一定关系。《白虎通》云:“古之人皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民劳作。”然而谷物颗粒不适宜放到火上直接烧烤,先民就发明了“石上燔(“燔”意为烤)谷”之法。《礼记》也有相关的记录:先民发现火的用途后,“修之以利、以炮、以燔,以亨(烹)以为醴酪”。

在山西地区流传着一个与尧有关的传奇故事。《面道本源》载,山西民间有“尧制石饼,面食流芳”的说法。人类经过炎帝尝百草,后稷教民稼穑,已经进入农耕时代,但人类吃五谷仍是与树叶一起或煮或烤着吃,还没有出现像今天这样的面食。

有一天,尧的粮仓受到大雨袭击而坍塌,墙倒下后把五谷压碎了,有不少甚至被压成了粉末,雨水将压碎的五谷变成了谷浆。谷粒遭到破坏又混入了雨水,应该扔掉。但是尧一向俭朴惯了,他把谷浆一把一把地捧到光滑的石板上,想晒干后继续收藏。

没想到雨后的太阳如烈火,把石板晒得滚烫,使得石板上的谷浆成了又干又黄的谷片,并散发出奇异的香味。尧拿来一块放在嘴里咀嚼,没想到口感非常好。