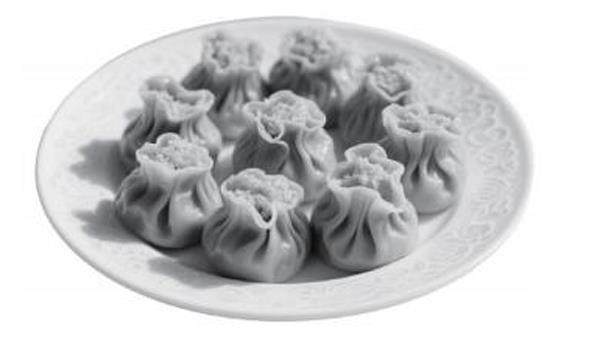

翡翠烧卖中的扬州风雅

烧卖是常见的面点,但也是一种被低估的点心。全国很多地方都有这种面点,上海有糯米烧卖,广东有虾仁烧卖,内蒙古有羊肉烧卖,都很有特色。而我家乡扬州的翡翠烧卖,恰似一盏凝着晨露的碧螺春,藏着江南独有的温婉与精致。

翻开历史的篇章,烧卖的起源可追溯至元代。元末明初朝鲜学者编撰的汉语教科书《朴通事谚解》中记载:“以麦面做成薄片,包肉蒸熟,与汤食之,方言谓之稍麦,麦亦作卖。”明清时期的《金瓶梅》《儒林外史》里,烧卖也多次登场。不过在扬州,“麦”与“卖”读音不同,向来只写作“烧卖”。翡翠烧卖由富春茶社创始人陈步云于清朝末年创制,与千层油糕并称扬州“点心双绝”。乾隆皇帝下江南的御膳食单中,烧卖多次出现,足见其作为江南美食的吸引力。

翡翠烧卖之名,与翡翠并无关联。常规烧卖多为黄褐色或白色,而它却如翡翠般清新夺目。翡翠烧卖制作过程堪称一场艺术的演绎,它用菠菜汁和面,选用中筋面粉加冷水,揉至“三光”(面光、手光、盆光),经三次醒发后,擀成菊花边薄皮,再手工捏出三十多道裙褶。

扬州面点的外皮与北方面点不同,不是发面(加温水和酵母和面,加入猪油、白糖等,醒发),而是烫面(用沸水和面,搅拌成团后稍凉揉合成面团)、死面(用凉水和面,现和现用),更加劲道。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《家庭百事通》2025年8期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅