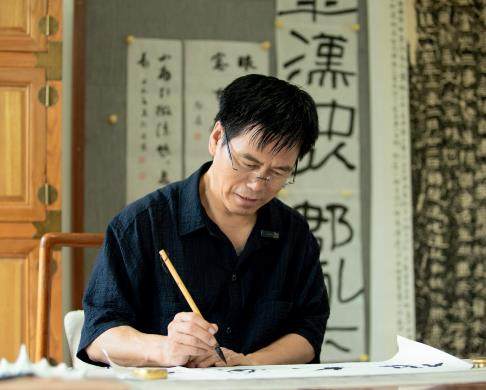

在当代书法界流派纷涌、标新立异之风渐盛的浪潮中,内蒙古书法家乔雁以近乎执拗的坚守,在 “平正”之路独行三十余载。他身居内蒙古书法家协会副主席、包头市书法家协会主席之位,始终以“宽博儒雅”为旨归,在碑学与帖学的交融中淬炼笔墨,于明清格调中融入自我精神。从两 平方米书房的切磋琢磨,到阿都赖四合院的静思挥毫,他用岁月沉淀出不趋时、不媚俗的艺术品格,以“平正”超越“险绝”,在笔墨间构筑起一方回归本真的精神家园。其书法如北方草原的 风,既有苍劲凝厚的力道,又含温润平和的气韵,恰是当代书坛中一道坚守传统、回归自然的独特风景。

砚田深耕:三十载学书路

1989年的包头,一间仅两平方米的“书房”里,刚走出校园的乔雁与丁雪峰围绕邓石如《篆书千字文》的临摹细节反复切磋。彼时的他,虽年少却已显露出对书法的敏锐悟性—从颜真卿《勤礼碑》入手,他先得唐楷“重规叠矩”的法度,笔画间的浑厚与端庄成为其书法的最初底色。颜体的筋骨之力,如地基般支撑起他对“平正”的最初认知:横平竖直间不仅是技法的规范,更是心性的修炼。

继而上溯,唐怀仁集王羲之《圣教序》与二王手札成为他窥得帖学堂奥的钥匙。王羲之“力屈万夫,韵高千古”的笔墨意趣,王献之“破体”书风的灵动洒脱,让他在法度之外触摸到书法“写意”的灵魂。他临摹不追求形似,而是揣摩二王笔墨间的“屋漏痕”“锥画沙”之妙,将帖学的飘逸婉转悄然融入笔端。这种对传统的敬畏,使他在初学阶段便跳出“描红”的窠臼,直抵书法“达其性情,形其哀乐”的本质。

当同辈书家急于寻求“个人风格”时,乔雁却将目光投向明清书法的壮阔图景。何绍基的“回腕法”带来的线条震颤,赵之谦“碑学中兴”的雄强气象,徐渭的狂放与董其昌的淡远,都在他的笔墨中留下印记。他不刻意模仿某家某派,而是如海绵般吸收诸家精髓:取何绍基的金石气以强骨力,借赵之谦的碑体结构以壮格局,学董其昌的章法以养气韵。这种“博览而不泥古”的学书路径,使他的书法虽有明清格调,却无迹可寻,恰如古人所言“羚羊挂角,无迹可求”。

他对《两周吉金文字选》的珍藏与研读,更显其学养的深广。金文的古朴厚重,为他的笔墨注入了青铜器般的沧桑感,与帖学的灵动形成奇妙平衡。这种“以碑入行草”的探索,早在三十年前便已埋下伏笔—1991年他赠予丁雪峰的书法作品,已初显碑帖融合的端倪,只是那时的笔触尚显青涩,如今却已化为“生辣凝动”的独特线条。

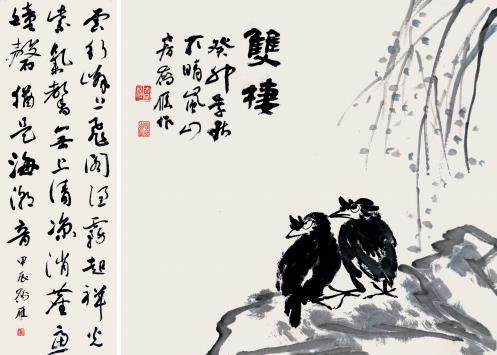

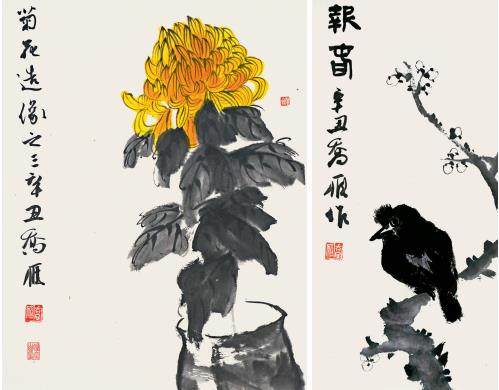

书画共融:笔墨意趣的双向滋养

乔雁的艺术世界从不局限于书法。多年研习小写意花鸟画的经历,为其书法注入了别样生机。他师法陈淳等明清画家,画风“朴实平正”,笔下的花鸟鱼虫皆随性情而生,不求巧饰,唯求自然。绘画中对线条的凝练、对墨色浓淡的把握,反哺于书法:其行草中的线条时而如兰叶飘逸,时而如古藤盘曲,墨色在干湿浓淡间流转,既有“屋漏痕”的苍劲,又有“锥画沙”的锐劲。

这种“书画共融”的境界,在他的作品中俯拾皆是:一幅行草条幅中,“云”字的长捺如写意兰草般舒展,“山”字的竖笔似山石般凝重;一幅篆书联语里,笔画的转折处藏着花鸟画的“折枝”意趣,留白处透着画面的虚实之韵。正如古人“书画同源”之说,乔雁以画笔养书法,以书法润画境,最终达成“同现自然”的艺术高度。