当“东方”不再是一个地理坐标,而成为一种可被穿戴、被呼吸、被携带的审美语法,中国品牌 正在完成一场静默而深刻的身份迁徙—从“地域标签”跃升为“世界通用语言”。它们不再急于诉说自己的出处,而是让龙鳞纹的折射、汝窑裂片的触感、一缕沉水香的尾调······成为跨越文化时差的最短路径。

文化转译:让传统成为全球时尚的“新经典”

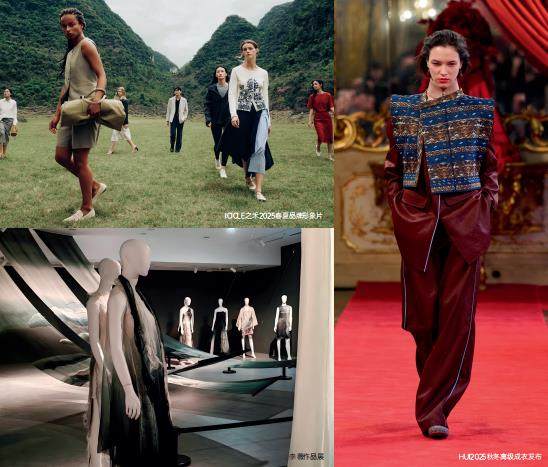

曾经,中国符号在海外被简化为“龙”“牡丹”“大红”的扁平拼贴;如今,品牌们学会用更细微的叙事手法拆解文化密码,品牌设计师们通过使用现代设计手法,在国际舞台上,将东方传统文化转化为全球消费者易于理解和欣赏的“新奢侈品语言”。ICICLE之禾把宋代《溪山行旅图》的灰蓝调,拆解成38种植物染的渐变色卡,印在再生羊毛围巾上。在巴黎左岸的买手店里,它不叫“东方山水”,而叫“雨后的莫兰迪”,文化隔阂被消解于一场色彩的共谋。

艺之卉将百年时尚博物馆的珍藏重新唤醒—敦煌藻井的华彩演变为极简几何印花,江南苏绣的细腻化作现代廓形的点睛之笔。从“丝路新生”到“中国茶”系列,品牌以时装为笔,在米兰时装周的舞台上书写东方美学的当代译本。当西方观众为那些流动的丝绸惊叹时,他们见证的不仅是技艺的传承,更是一个文明如何将博物馆的纹样转化为世界的时尚语言。非遗不再尘封,而是在每一季新作中,完成从文化遗产到全球经典的优雅转身。

李薇将三江源的壮丽山川、玉树岩画、牦牛绒等中国元素融入时装设计,在巴黎时装周展现东方美学的独特魅力。她以苏绣、植物染等非遗工艺为媒介,赋予传统技艺现代生命力,让中国文化以时尚语言与世界对话。从触手可及的一针一线到“宋韵”数字礼服,她的作品既彰显中华文化底蕴,又契合国际审美潮流,向世界证明—真正的东方设计,既是传统的延续,更是创新的表达。

非遗新生:从“博物馆遗产”到“日常新消费选择”

非遗不再是博物馆玻璃柜里的名词,而是可以被重新编码的动词。

子夜后的盛泽,上久楷的厂房灯火通明。100余台电子提花机低声轰鸣,将明代“八达晕”纹样重新编码:八瓣莲、海水江崖、暗八仙,一寸之间曾藏37种色纬,如今被收束成掌心大小,织进票夹与手拿包的正反两面。宋锦的丝光退去宫廷的威严,化作香槟金与午夜靛青的对撞,龙纹只剩一道若有若无的折线,像对旧时权威的温柔颔首。