在多民族聚居的边疆地区,铸牢中华民族共同体意识具有极端重要性和现实紧迫性。边疆题材电视剧致力于引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。新时代以来我国电视剧的边疆书写,主要有表现古代中原与少数民族的融合、解放边疆的革命历史、以边疆重大事件书写国家记忆等主题。随着文化润疆工作和新时代兴边富民行动的实施推进,地域文化主体性表达越来越重要,《我的阿勒泰》《日光之城》等边疆题材电视剧从宏大叙事转向微观空间,在讲述多民族的主体性成长故事中,探索中华民族共同体构建的新时代路径。结合列斐伏尔空间理论的分析框架,可以看到,《我的阿勒泰》《日光之城》通过自然、社会、精神的三重空间共同体构建,有效助力了中华民族共同体意识有机融入各族人民的日常生活叙事和情感共鸣之中。

一、自然空间:景观的审美化与生态共同体构建

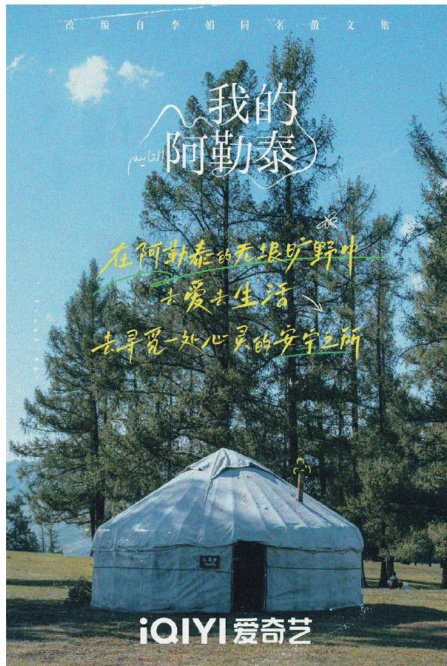

《我的阿勒泰》中如画的自然美景给观众留下了深刻印象。剧中常用大全景、长镜头呈现广袤的草原、绵延的雪山、宽广的戈壁、清澈的溪流、幽静的松林,将人物置于全景式的叙事景观中,从而构建出天人合一的审美意境。草原不仅是剧中人物生存的空间,更是哈萨克族游牧文明的象征。在电视剧的镜头语言中,转场是游牧智慧的集中体现,流动的羊群与季节流转的画面,也隐喻着人与生态的共生关系。在年复一年的四季循环中,牧场的生命叙事既串联起不同民族观众对自然的敬畏之情,也在强化人们对生态共同体的认知。

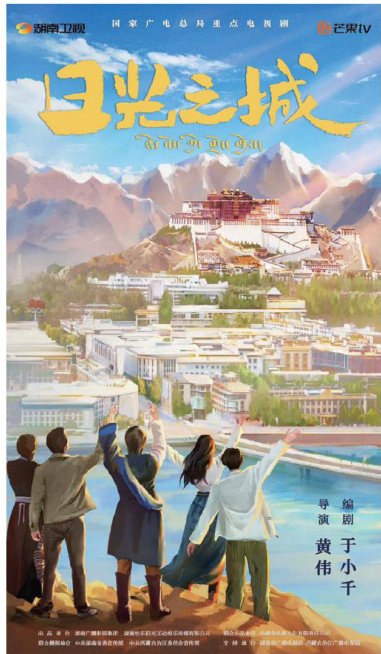

这部边疆题材电视剧以颇具诗意的视听语言将阿勒泰塑造为现代都市人所向往的精神乌托邦,剧中强调人与自然的和谐共处而非对抗或征服。这既是对边疆景观和游牧生活方式的审美化诠释,也是对工业化社会异化的含蓄批判。《我的阿勒泰》所展现的人与自然融合,呼应了传统美学天人合一的理念。阿勒泰的山水在剧中以前所未有的画幅和叙事比例,成为荧屏时空的前景式存在,传递着“平和的情绪以及自然的恒定感”。与《我的阿勒泰》有异曲同工之妙,《日光之城》也重点呈现绝美自然风光。全剧开篇是沐浴在阳光下的拉萨,呼应电视剧名和拉萨“日光之城”的独特地位。剧中既有圣洁无瑕的雪山、静静流淌的拉萨河,也有气势恢宏的布达拉宫、庄严的大昭寺、幽静的罗布林卡,勾勒出西藏自然景色和人文建筑相得益彰之美。该剧还运用独特的光影叙事捕捉西藏独有的光影变化,借助浮云游走般的镜头让边疆景观充满诗情画意。

因为自然环境相对艰苦,边疆地区各族人民在传统宏大叙事的边疆书写中,常被赋予坚强意志的象征,在美学上往往能引发观众敬意。《我的阿勒泰》并未片面采用“艰苦自然与无畏抗争”的二元对立叙事,而是重点展现草原、牧场在春夏秋季的自然景观,勾勒出生机盎然、天人和谐的情境。这种选择性呈现策略避开边疆叙事中常见的苦寒意象,以新视角丰富边疆景观的美学表达,为自然美景本身赋予了治愈力量。当高晓亮等人试图偷挖虫草破坏草原时,张凤侠与蒙古族护林员朝戈共同抵制,彰显将草原视为资源共享、责任共担的生态共同体意识。《日光之城》通过岗巴羊、蜂蜜等西藏特色农产品,展现大自然的馈赠以及人与自然和谐共生的理念。剧中牧民拒绝过度商品化、坚持平等对待自然生命的朴素意识观念,与自然空间的景观审美和生态共同体构建形成有效呼应。

二、社会空间:生活流叙事与民族共同体构建

自然空间对生态共同体的符号化构建,为边疆叙事提供了物质性的存在基础,中华民族共同体意识生成并筑牢的核心在于各族人民交往实践的社会空间。当《我的阿勒泰》的航拍镜头从雪山的自然崇高转向哈萨克毡房、《日光之城》的阳光从高原转向八廓街嘎吉大院,边疆题材电视剧的民族共同体构建也从自然生态的静态符号系统进入社会实践的生活流动态场域。

1.从单一民族叙事走向开放现代的共同体叙事。《我的阿勒泰》以阿勒泰这一地理空间为叙事场域,构建了多民族交往的社会空间。剧中的小卖部与哈萨克牧场共同营造出草原文明与现代文明的对话空间,而张凤侠帮助江布尔售卖的手工刺绣,则展现了多民族在共同劳动生活中形成的信任与默契。这种弱化宏大叙事的处理方式,将中华民族共同体意识具象化为日常的人际交往。电视剧镜头中对日常片段和哈萨克族生活方式的呈现,使观众持续获得视听体验的“在场感、文化认同和更为细腻的情感理解”。

张凤侠经营的小卖部是汉族与哈萨克族文化交汇的空间,这里既是商品交易的场所,也是语言沟通与情感联结的场域。小卖部的交易遵循春天赊货、秋天收账的草原信用惯习,通过物质交换规则的重构建立信任纽带,成为多民族文化协商空间和边疆地区多元文化共生的缩影。