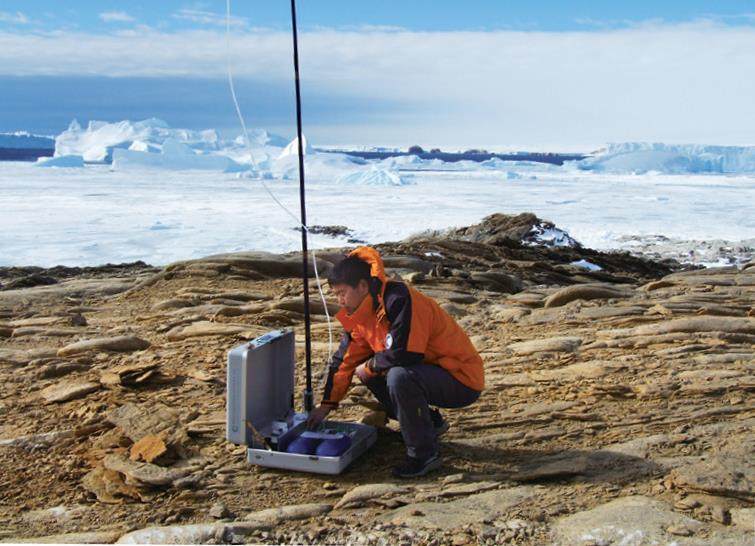

2024年12月1日,我国建于南极拉斯曼丘陵的南极中山国家大气本底站正式投入业务运行。目前,该站已建成涵盖臭氧、二氧化碳、气溶胶等七大类大气成分多要素的综合观测体系。作为我国首个境外大气本底站以及南极中山雪冰和空间特殊环境与灾害国家野外科学观测研究站,该站将对大气圈、水圈、冰冻圈、岩石圈、生物圈互动机制开展数据采集与系统分析,以支撑全球应对气候变化。其观测数据也已被纳入世界气象组织《南极“臭氧洞”公报》、中国气象局《极地气候变化年报》。

对于公众而言,大气本底站这个名词听上去有些陌生。什么是大气本底和大气本底站?大气本底站是用来做什么的?它与气象台站是一回事吗?我国有多少个大气本底站,目前都取得了哪些科研成果?

观测大气变化的前哨

在介绍有关大气本底站的知识前,我们先来认识一下大气本底。

大气本底是指在全球或区域尺度范围内,大气成分及其相关特性的长期平均状态和变化规律。通俗来讲,大气本底是指不受人类活动与局地环境污染影响区域大气成分的自然含量,其特性与状态变化趋势可作为气候变化与生态变迁的科学佐证。

观测大气本底需在远离人类活动影响的区域进行,对经过充分混合、不受局地污染物排放影响的大气成分进行观测, 以最大限度“ 还原” 大气的真实状况与成分构成。

大气本底站堪称把握大气本底变化规律的“ 指示牌”, 其全称为大气本底监测站。除了观测基础气象要素外, 大气本底站的工作人员会围绕温室气体、气溶胶、反应性气体、大气臭氧总量、大气干湿沉降以及太阳辐射变化等大气成分要素, 开展定点、长期、连续的观测。其数据资料可揭示大气运动的物理和化学过程, 对提高气候预测准确率、拓展气象服务领域具有重要意义。另外, 由于这些测量站点周围的大气成分相对洁净稳定、远离人为干扰, 可让研究人员准确地感知温室气体浓度变化, 捕捉气候变化的微小信号。经过长期数据积累,能够逐步摸清本区域的气候变化趋势。

全球大气本底站的建立源于人们对全球变暖与大气环境污染问题的广泛关注。20 世纪60 年代后期, 世界气象组织建立了背景大气本底污染监测网(BAPMoN)。1989 年,世界气象组织将背景大气本底污染监测网与全球臭氧观测系统合并,实施了全球大气观测计划(WMO GAW), 陆续在全球不同地区开展大气本底观测。

世界气象组织全球大气观测计划按照站址代表性, 将大气本底站分为两类, 其中, 全球大气本底站代表的空间尺度范围一般在数千千米以上,区域大气本底站代表的空间尺度范围仅为几十至数百千米。目前, 世界范围内有34个全球大气本底站、400余个区域大气本底站。

为何不纳入气象站网

一提到大气观测,人们首先想到的就是气象站。经过多年的发展,我国的气象站如今已遍布县及县以上行政区域,不仅在泰山、黄山、峨眉山等名山大川建有气象站,而且在漠河市北极村(镇)、三沙市(南海)永暑礁等祖国边陲也建有气象站。不过,在27个国家气候观象台、200 余个国家基准气候站( 关键节点)、1000 多个国家基本气象站组成的国家气象监测站网中,找不到大气本底站的身影,国家气候观象台才是气象站中的“顶流”。不仅如此,在全国环境监测站点中也难觅大气本底站的踪迹。

这是为什么呢?

既然大气本底站也是对大气进行观测,为何不利用已经建好的气象台站与环境监测站点,而是兴建专门的大气本底站?气象观测站、环境监测站与大气本底站到底有什么区别?

大气本底站是经世界气象组织布局兴建的,具有全球属性与科考价值,其重要程度远超国家气象监测站网与环境监测站点,且它们在观测内容、观测尺度、应用领域等方面差异巨大。通俗地说, 气象站网是给天气现象做“CT 扫描”,环境站点是给污染空气做“激光彩超”,大气本底站则是给大气成分做“核磁共振”。

从观测内容看,气象站观测气温、降水、大风等天气现象,涉及的观测要素大多集中在大气物理领域;而大气本底站除了观测常规气象要素外,主要观测大气成分,像臭氧、氮氧化物、黑碳等悬浮颗粒物以及酸雨与降水化学等项目,大多属于大气化学范畴,这点与环保部门的空气质量监测类似,均与生态环境、人体健康密切相关。

只是,环境站的监测集中在城市下垫面、易污染区域、大气环境复杂场景,聚焦在小范围污染引发的空气质量瞬间骤变波幅,监测尺度梯度相对较小;而大气本底站观测地处野外,观测高空、大尺度、不受人为影响、稳定且纯净的大气长期变化规律,监测尺度梯度相对更大。

在数据应用方面,气象站与环境站现场观测的数据主要用于向社会及时发布城市天气预报与空气污染预警,均属常规业务范畴。大气本底站的观测数据经历史累积后独具科研价值,可用来进行全球或区域气候变化研究,并可作为国际组织与政府间制定产业政策、改善人居环境、发展绿色经济的决策依据。

简单来讲,气象站

记录生活中的雨雪风霜,环境站关注城市空气污染,大气本底站则专门观测与研究那些涉及“臭氧层”的“高端”活动。冒纳罗亚全球大气本底站该站位于美国夏威夷岛冒纳罗亚火山荒芜的北坡,海拔3397 米,高于信风逆温层,大气洁净度极高,是世界上最早建立的全球大气本底站之一。这里因从1958年开始连续观测大气二氧化碳浓度变化而闻名于世。其观测数据能够客观地反映全球温室气体变化,成为研究全球气候变化的科学佐证。

记录中国大气万千变化

1979年,我国政府组织海洋气象科技代表团访问美国,参观了20多家气象科技单位,其中就包括冒纳罗亚全球大气本底站。这次参观访问让我国的气象专家意识到,国内在大气成分监测、空气污染预报及控制等领域还是一片“空白”。

为填补“空白”,我国从20世纪80年代着手建设大气本底观测站网。直到20世纪末,我国的大气本底观测站网长期维持着“3+1”的结构布局,其中,“3”是指北京上甸子、浙江临安、黑龙江龙凤山三大区域大气本底站,“1”是指青海瓦里关全球大气本底站。我国也是世界上较早开展大气本底观测的国家之一。

经过几十年的发展,这些稳定运行的大气本底站获得了众多珍贵的科研成果。

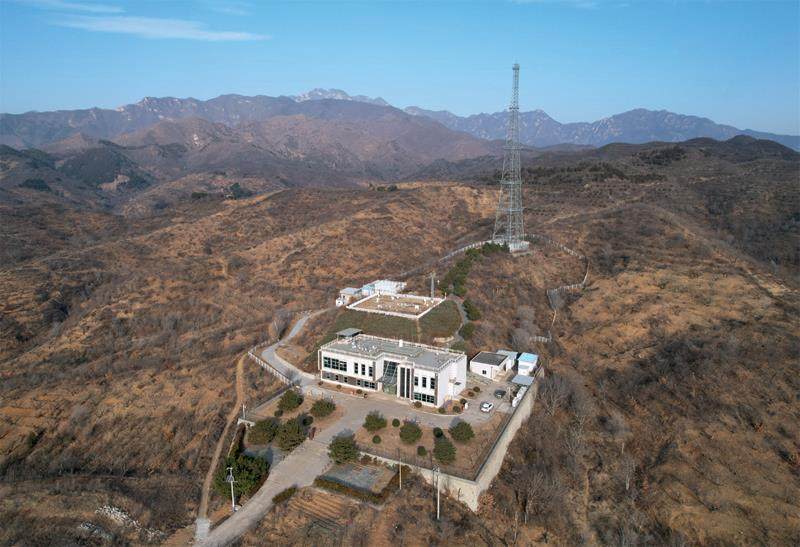

北京上甸子站 问诊首都蓝天白云

上甸子国家大气本底站坐落于北京市密云区高岭镇上甸子村,是我国第一个大气本底站,主要承担华北地区及京津冀地区大气环境观测与气候变化研究的任务。

该站于1958 年开展地面气象观测,1981 年在此建设区域大气本底站,并在1982 年开始进行大气成分观测业务,一直关注酸雨、PM10、臭氧总量、大气飘尘、大气混浊度、降水化学分析以及二氧化碳气体的观测与研究。目前,该站的观测项目涵盖《京都议定书》中的六大类近百余种要素。

2005 年,上甸子国家大气本底站通过了由科技部组织的国家野外站评审,成为全国首批大气本底国家野外科学研究站。

从大西北刮来的沙尘暴与周边环境造成的雾霾天,逃不过其敏锐的“眼睛”;燕山区域大气“变暖”与“变干”的事实,也是根据上甸子站长达60年的气候观测数据得出的结论。近10年来的监测数据表明,北京的PM2.5和一氧化碳、二氧化硫浓度呈明显下降趋势,二氧化氮浓度下降趋势不明显,臭氧与温室气体浓度有所增加。这些数据已成为检验大气污染治理成果的“试金石”,从“APEC蓝”到“奥运蓝”,今天的北京确实较以往拥有了更多的蓝天、白云。

浙江临安站 把脉“长三角”的风向标

1983年,中国气象局就在浙江临安狮子山下、西径山旁的大罗村一座海拔138.6米的小山上建设了临安国家大气本底站,其观测范围辐射江苏、浙江、上海等地。

该站通过对气溶胶与气态污染物的光学、物理、化学特性分析,再结合臭氧垂直廓线测定,光化辐射通量谱、紫外总辐射、地表通量和辐射平衡观测,能灵敏捕捉到来自“长三角”城市群大气成分的变化轨迹与发展趋势,使自身成为监测该地区大规模工业化、城市化进程中生态环境保护的“消息树”。

自1984年投入业务运行以来,该站已积累超过40 年的大气本底观测数据。浙江省气象部门还以临安国家大气本底站为中心站,建设了覆盖全省的高质量温室气体观测站网,以便更好地满足“碳达峰”“碳中和”评估分析需求,为政府决策提供更加有力的数据支撑与科学保障。

2016年,临安国家大气本底站顺利通过世界气象组织/世界标校中心(WMO/WCC)的严格考核。这标志着,其温室气体和地面臭氧观测系统达到了国际先进水平。

黑龙江龙凤山站 探寻关东林海雪原

龙凤山国家大气本底站始建于1987年,1991年10月投入业务运行。该站地处松嫩平原丘陵地带张广才岭中部,担负着对周围大片森林、湿地、农田以及三江流域大气成分的采样任务。

该站通过对我国唯一的世界级冰雪旅游带、“北国稻米之乡”以及松辽平原广大区域大气成分的自然含量、特性与状态变化趋势的连续观测,累计获取超过百万组高精度大气本底数据,找到了打开中温带大陆性季风气候以及生物质燃烧(秸秆焚烧)对北大荒黑土地影响的“密码锁”,服务于祖国大粮仓、兴安大森工、大庆大油田、煤田大矿山的生态平衡。

不久前,龙凤山国家大气本底站正式启动大气成分观测数据集建设工作。该数据集将完整记录东北亚季风区大气本底演变过程,成为东北地区首个时间跨度超过30年的高精度大气本底观测数据资源,广泛应用于极端天气预警、碳收支核算、生态安全评估等领域,为东北亚气候变化研究和寒地区域生态环境治理提供科学数据。

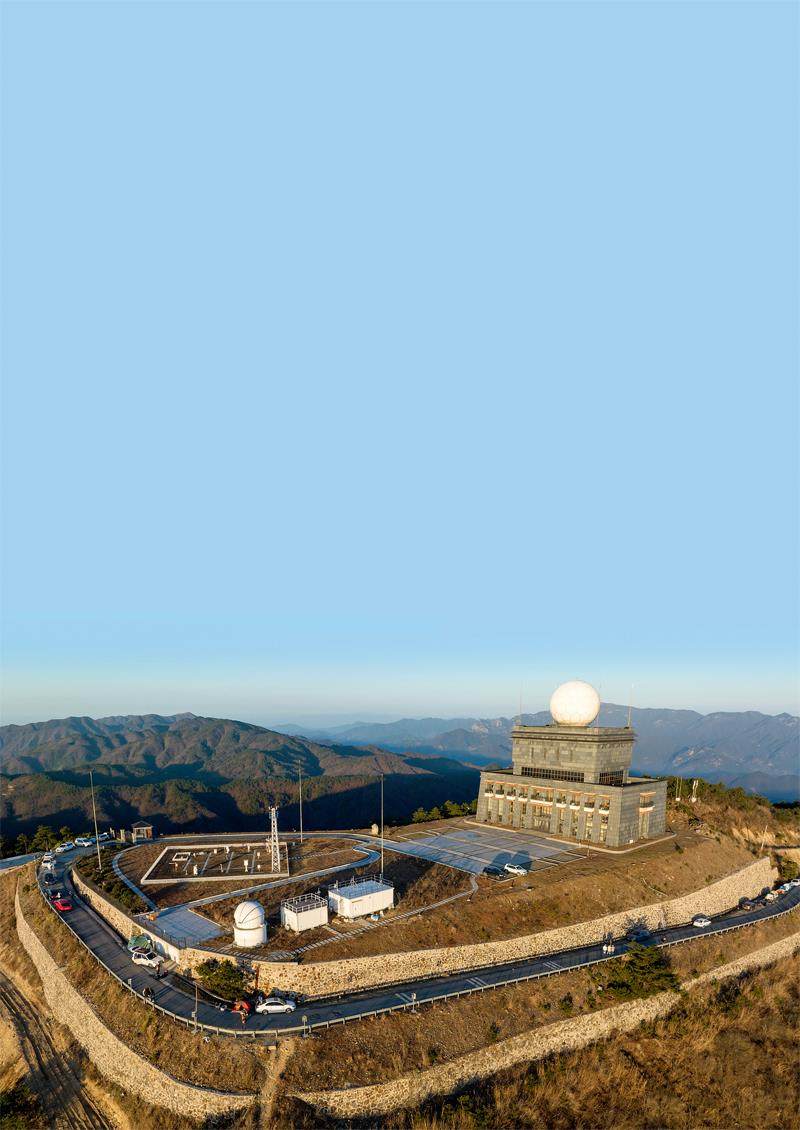

青海瓦里关站 吐纳亚欧大陆呼吸

20世纪90年代,全球二氧化碳浓度不断升高的趋势已不容忽视,为了解大气成分的具体变化情况和发展趋势,世界气象组织在南北极等地陆续开始建立大气本底观测站,但欧亚大陆腹地仍是一片空白。

为弥补全球大气本底监测网的空白,中国气象局联合世界气象组织自1989年开始启动全球大气本底站的选址工作,地处青藏高原三江源腹地的瓦里关山最终成功入围。瓦里关山海拔3816 米,地势孤立,人烟稀少,年平均气温在0℃以下,平均含氧量相当于海平面的67%,空间和环境代表性较好。

1994年9月17日,瓦里关全球大气本底站投入业务运行。它也是我国唯一的全球大气本底站。

作为海拔最高的全球大气本底站,瓦里关站陆续开展了七大类24项200多种关键大气成分要素的观测,形成全要素、全覆盖的完整的大气本底观测技术体系。站内的大部分观测项目可24小时不间断运行, 每天产生20余万条数据链。

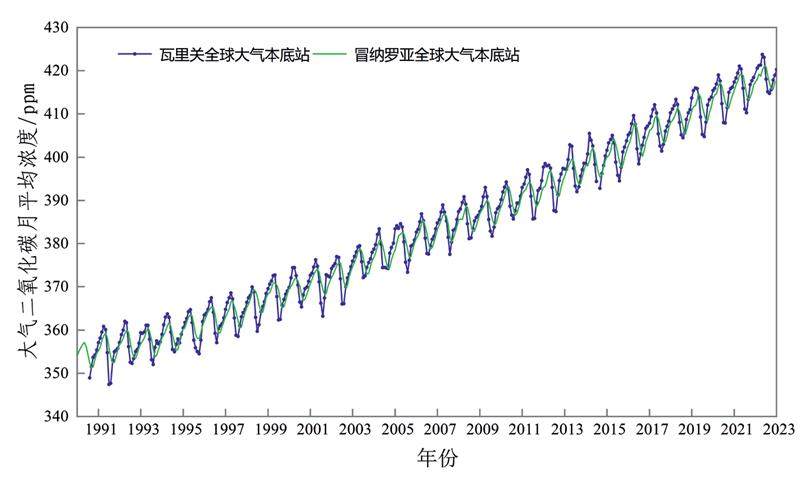

该站最具代表性的成就之一是拥有国内连续时间最长的温室气体浓度数据序列。基于瓦里关全球大气本底站30年准确可靠、国际可比的观测数据绘制出的“二氧化碳变化曲线”,在国际气象学领域赫赫有名。经国际对比分析,瓦里关全球大气本底站观测到的二氧化碳浓度变化, 与相距数千千米之遥的西太平洋夏威夷岛冒纳罗亚全球大气本底站观测到的二氧化碳浓度变化波幅基本同步,是支持全球温室气体浓度持续上升这一论点的有力证据,也是支撑联合国气候变化框架公约的重要数据之一。这条曲线被称为“瓦里关曲线”。

2006年后, 我国陆续新建4 个区域大气本底站:在新疆阿勒泰兴建阿克达拉大气本底站,观测天山冰川融水、戈壁大气成分以及大西洋季风挺进欧亚大陆对中亚区域的影响;在云南迪庆建设香格里拉大气本底站,观测云贵高原三江并流生态区域大气变化以及印度洋季风远距离输送对中南半岛区域的影响;在湖北咸宁建设金沙大气本底站,观测长江中游大气干湿沉降以及五大湖区水体生态修复进程;在广东韶关建设的新丰大气本底站可观测粤港澳大湾区大气质量以及西太平洋季风对岭南低纬度地区的影响。至此,我国的国家级大气本底核心观测网络体系初步建成。

但是,在更长时间尺度的气候变化影响下,这些本底站的数量远远不能满足需要。为此,中国气象局于2018年印发《大气本底站建设指导意见》,提出在环渤海陆海气、黄淮农田生态、四川盆地环境、锡林郭勒草原、敦煌沙漠陆面过程、青藏高原陆面与大气过程等8个气候系统关键观测区新建一批国家大气本底站,实现16个气候系统关键观测区国家大气本底站的全覆盖。同时,有针对性地在海洋、岛屿以及境外极地等特殊生态功能区建设一批大气本底站,作为探测全球气候变化规律的有益补充。

大气本底站为何选址在野外

大气本底站选址荒山野岭,主要是为了还原大气真实状况与初始原貌。根据规定,大气本底站附近30千米范围为保护区,禁止进行工商业开发建设;1千米范围内为核心区,尽量保证人烟稀少。为保持观测数据的连续性,周边环境在50年内不允许发生大的变化。由于山区相对封闭,大气成分受风力及风向影响甚小,因而备受青睐,成为大气本底站建站的不二之选。

超越科学范畴的价值

节能减排是将全球升温幅度控制在阈值以内最有效的方式,大气本底观测数据是检验与评判减排效果的最具权威的依据,因而,大气本底站在延缓全球变暖、推动生态文明建设中具有指标性意义。

我国一直是全球气候变化多边谈判进程的积极参与者与坚定维护者,“瓦里关曲线”揭示了东亚乃至北半球大气环流的变化规律,为做出全球温室气体浓度持续上升这一结论提供了有力证据,极大地提升了我国在国际气候变化谈判中的话语权。

南北两极是全球气候变化的“放大器”。南极中山大气本底站的建成, 让我国在极地有了观测全球气候变化的“ 瞭望哨”, 有望在未来绘就一条“ 南极中山曲线”。在全球创建“ 有序人类活动” 理论框架中,中国也将为发展中国家推动“碳达峰” 与“ 碳中和” 实践争取更大的权益。

【责任编辑】赵菲