城市是民族文化、记忆和情感的载体,历史文化是城市的灵魂。

大力推动城市文脉赓续,是中央城市工作会议确定的重要任务之一。在城市更新过程中,如何保护好历史文化遗存,让传统和现代融合发展,是一个重要课题。近年来,不少地方在改造老城、开发新城过程中,坚持保护与发展并重,在延续城市历史文脉方面,作出了有益探索。

留住“城市记忆”,守住文脉根脉

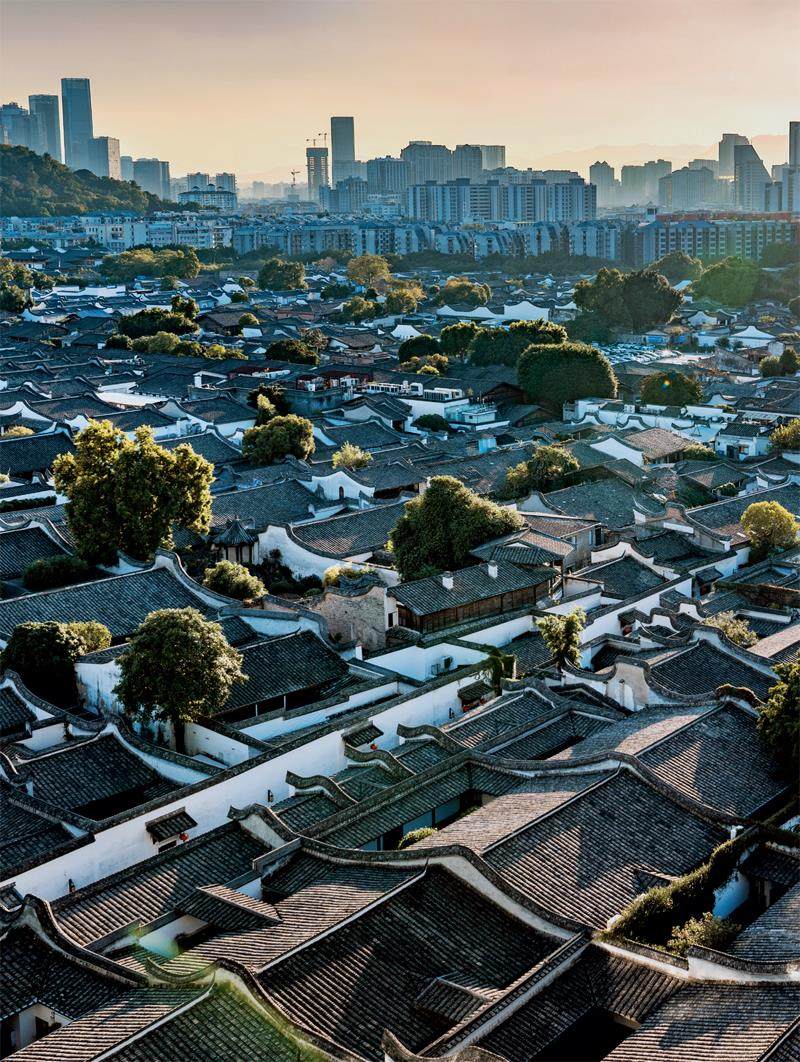

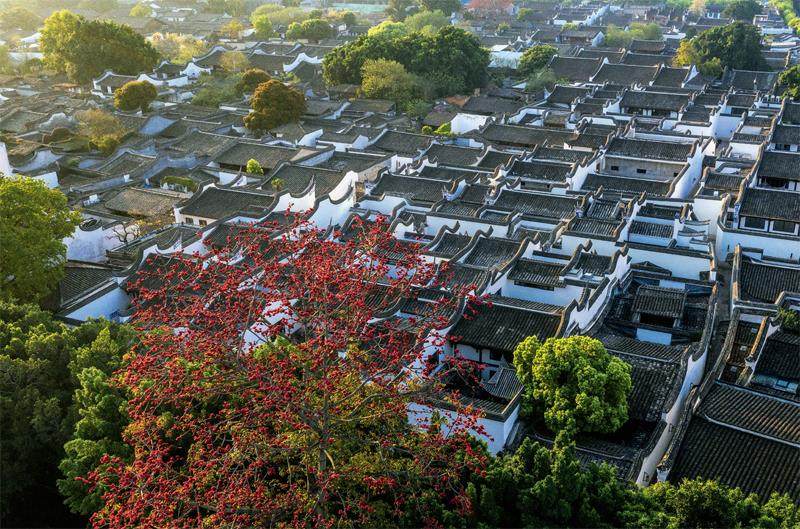

晨光漫过福州三坊七巷的马鞍墙,斑驳的砖雕在青石板路上投下细碎的光影。林则徐纪念馆中,讲解员正指着厅柱上高悬的林则徐自题联,讲述“开眼看世界”的故事;800米之外的林觉民故居,年轻伴侣轻声诵读《与妻书》中“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱”的字句——这片占地约40万平方米的街区,每一块砖石都浸透着历史的温度。正如当地流传的那句话:一片三坊七巷,半部中国近代史。

上世纪末,这里曾站在命运的十字路口。在城市开发热潮的冲击下,三坊七巷一度岌岌可危,近代名人林觉民的故居更是险些被“一拆了之”。在一场文物工作现场办公会后,保护性修复工作正式开展,这片古老街区迎来新生,成为展示福州文化的亮丽名片。

“历史文化街区是城市鲜活的生活场所,是一种活态的文化景观,是当今城市功能组团的重要组成部分。”福建理工大学教授、三坊七巷保护与修复主设计师严龙华告诉记者,三坊七巷的珍贵之处,在于它完整保留了唐宋时期的坊巷格局和大量明清时期的建筑。那些古厝、街巷不仅是建筑实体,也是本地历史、文化和记忆的载体。

今年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》(下称《意见》),明确指出在实施城市更新行动中,要保护传承城市历史文化。

在严龙华看来,历史文化街区的保护,不仅涉及不同类型文物建筑的保护,还包括对不同时代建筑的保护,包括街巷、水系、景观等构成街区整体环境与氛围的各类要素,以及对仍保有活力或潜在影响力的文化传统的保护。

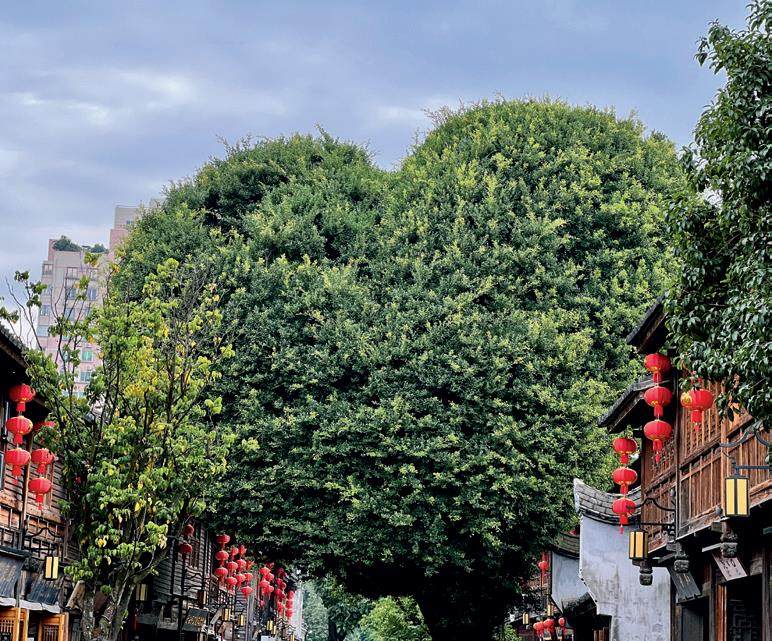

漫步在三坊七巷,水榭戏台传来婉转的闽剧唱腔,巷口老字号鱼丸店飘出阵阵香气;南京颐和路的梧桐树荫下,星巴克非遗概念店里的扎染展品与百年老建筑的外墙相映成趣;江西永新古城的石板路上,商贩吆喝声惊醒了沉睡的骑楼……这些场景勾勒出当代中国城市更新的生动图景:当历史文化不再是博物馆里的标本,而成为可触摸、可参与、可消费的生活元素,城市便拥有了穿越时空的生命力。