时间如流水,流到2025年,你发现看不懂时间了。过去时间沉淀下来的,依赖制度与契约的合作在快速失效,全球性的信任体系不断被撕裂。在这样的背景下,企业做出的每一个决策都不再是孤立的,而是要“预期他人的预期”(这是博弈的典型场景)。

时代变量增多、技术变革加速、信息结构巨变、对抗频率增加、合作成本增高,从大国到小企都深陷其中,世界没有回到“黑暗森林”,回到了哄闹的“菜市场”,回到了博弈重构的新历史。

如何在短时间内找到可合作对象?如何设计既能激励又能防作弊的合作机制?如何在一次性交易中也构建长期声誉收益?

一方面,大量行业进入存量博弈阶段;另一方面,新兴行业(AI、清洁能源、Web3.0)又充满超额预期与投机心理。国家之间信息越来越被算法、安全有意控制;企业之间的信息因平台隐藏数据、开源与闭源的策略,变得更复杂、加密,难判断;消费者与企业之间的博弈也进入由真假促销、AI生成内容等组成的信任与信号传递阶段。

欢迎走进博弈的新时代。

重新理解这个难以理解的世界

以色列和伊朗,说战就战,说停就停;特朗普关税政策,说加就加,说减就减,谁管你是盟友还是竞争对手。

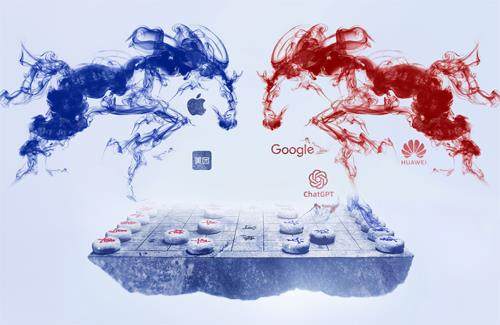

政治是微观现象的宏观表现。这一点在经济上也适用。我们以前经常讲,站在历史的延长线上去思考过去、现在和未来,这类“线性理性”的方式,是学习历史以规避风险、提高合作效率的基础。而后,在商业决策方面可以把主要精力放在效率、增长、优化等方面。但在当下这种被地缘冲突、科技裂变、平台战争和各类不确定性笼罩的大环境中,混沌的战略互动取代线性理性,成为理解商业的入口。华为、苹果,乙烷、石油等,所有企业和行业都面临重构,我们似乎重新回到那个古老而永恒的问题—“如果我这样做,对方会如何反应?”

规则正在失效,猜忌和防备到处蔓延。

世界为什么不再讲规则了?

孟晚舟应该还记得戴着电子脚镣,备受煎熬的日子。美国乙烷运输船的企业主,应该也在心里嘀咕了无数遍,到底什么时候允许把数万吨的乙烷卸货到中国嗷嗷待哺的港口。英伟达因为所谓“国家安全”而对中国特制,TikTok也因为国家安全被判了“死缓”。从地缘局势、科技竞争,到公司治理、资本市场,几乎每一天都能从新闻中获得颠覆认知的信息。从中美科技战到供应链重构,从俄乌战争到AI安全竞争,从非洲草原上一粒种子的萌芽,到南极冰川的某一场冰解,以信息为纽带,企业,包括个人,像被一张无形的巨网链接,不再独善其身,而是成了国家、市场、平台多重力量之间的博弈单元。

信息的过载不仅没有实现信息平权,反而造成了更多、更大的信息不对称,任何一个变量都可能引起连锁反应,世界因此变得不确定性急剧上升。

山东即墨的张宗仟对此颇有怨言,来自墨西哥、巴基斯坦的一次性打火机订单和交付向来很稳定:先在速卖通或电子邮件沟通需求,查看产品特性,预付定金然后海运到货满意付尾款。最近,这些老主顾频频告知张宗仟只能货到付款,无法支付预付款。对方告知的理由是:一方面汇率的波动对他们的支付产生了不小的影响;二是地缘冲突和全球贸易谈判等,让他们对海运的安全性非常担忧。

过去的商业合作建立在规则、契约与全球化的信任基础上,如今则更多依赖在规则之间找漏洞和空间的策略性合作,与在政治和专利霸权中的“声誉制衡”。像张宗仟这样,无数主要依靠规模积累的成本优势在全球获得生意的中小企业主,本来每单的利润就非常有限,东南亚产业链的不断完善和中东地区崛起的对手,都让他们在全球市场缺少了议价权,信任与合作成本不断升高。

不仅如此,浙江台州专做汽车配件出口的李信呈也麻烦不断。以往李信呈的主要生意面向德国、法国的汽车制造企业,给他们供应零部件。最近他接到越来越多的退订邮件,“贸易谈判”“新能源汽车”“倾销”等关键词最多、最频繁。合作企业越来越多地从互联网中获取关于中国的信息,不实信息又掺杂其中。同时,合作越来越受宏观政治和贸易形态影响,在信息不明确、猜忌越来越多的情况下,企业只能选择更谨慎从事。

事实上,全球不确定性上升、信任与合作成本升高、决策条件变化,这些因素,都把企业放在不完全信息、模糊信号和战略猜疑中行进。难以理解的世界,其实进入了博弈论的“语法”环境中。

从“核按钮”到“算法按钮”

1928年,各国在军事、经济领域的对抗凸显了资源争夺的你死我活特性,冯·诺依曼在博雷尔的基础上,提出了博弈论的数学基础理论—极大极小定理(做最坏的打算,争取最好的结果),用来分析对抗型局势。后来,纳什则将博弈论扩展至非零和、多方参与的“策略均衡”。

冯·诺依曼认为,经济行为本质是策略互动,需通过博弈模型解释市场竞争、竞价等场景中的决策逻辑。

无论承不承认,对峙已经成为现实世界的常态。这种常态不是古典回潮,而是新商业地形图上的生存语言和平台策略。博弈论已经从“核按钮”演变成“算法按钮”。

平台价格战、数据挖掘、环保履责,这些理性导致非最优,是典型的“囚徒困境”。AI军备竞赛、关税加码博弈,谁先让步谁输,但都不让也共毁,这是典型的“胆小鬼游戏”。合约合作、长期客户关系、企业声誉机制,都需要建立合作的长期激励,这是重复博弈的应用场景。CEO下场公关、融资轮次、产品预售,善于传递和识别信号决定胜负,这又是信号博弈与信息不对称的场域。

商业的博弈,早已不是完全理性人之间的清晰对话,而是夹杂着人性的偏差、认知的盲点,乃至机器的运算规则。每一场看似混乱的竞争背后,其实都有一张隐形的博弈图。这些模型不是冰冷公式,而是你我每天都在参与的剧本结构。

行为博弈引入人性变量后,损失厌恶、地位效应、锚定偏见,解释为何企业在面对明知亏的决策时仍选择执行。京东、美团、饿了么的外卖大战,本质还是算法的博弈大战。AI驱动的竞价广告之间的抢用户战,自动交易系统形成的高频暗战,拼多多的“拼团机制”,淘宝的“坑产逻辑”,都是对博弈结构的人工改造。机制设计成为平台核心能力,谁能设计游戏,谁就主导游戏。

当商业进入多变量、多轮次、多层级的互动时代,博弈论不只是理解冲突的工具,更是预见趋势的瞭望塔。理性不再是博弈的唯一变量,算法正在接管行动,人性正在干扰信号。理解博弈的新变量,才能理解新商业。

重复的信任:全球供应链的新合作逻辑

定义:重复博弈,即玩家基于观察到的其他玩家的历史行为,形成对其未来合作倾向的理性预期,并出于自身长远收益最大化的考虑,策略性地选择合作或维护自身“可信任”的声誉。这种状态不是基于情感,而是重复互动框架下策略选择和声誉管理形成的、能带来稳定合作收益的均衡结果。

在这个去全球化又无法完全脱钩的时代,供应链正成为国家战略的延伸区、企业战略的试验场,也成为博弈论中最复杂的一类:多方、动态、重复、信息不对称。我们正目睹着一个极具现实感的大博弈现场,重复博弈面临极大的考验。

供应链的“政治地理重写”

过去20多年,中美在技术、制造、市场领域形成了高度互嵌的全球化博弈结构。中国提供高效制造,美国主导核心技术和消费终端,共建全球价值链。

然而自2018年美国单方面实行贸易战以来,这一结构遭遇系统性冲击:美国出台《芯片与科学法案》《出口管制清单》等,限制中国企业获取高端芯片、EUV设备。华为、中芯国际、寒武纪等,越来越多的中国企业先后被列入实体清单,面临核心供应链断裂的危机。台积电、三星等关键企业被迫在地缘压力下做出站队选择。

脱钩的背后,是一个合作博弈结构向零和对抗结构的转变,信任机制崩塌,长期重复博弈遭到中断。

企业在这种政治角力中,无法独善其身。2022年,苹果开始加速布局印度、越南。印度塔塔集团主导的新iPhone组装线投入使用。然而,印度产能面临诸多挑战:劳动力效率低、基础设施薄弱、品质不稳定。

“中国+1”成了不少中企、外企不得不做的选择。苹果不得不在中国之外,寻找“备胎”,形成双重信任机制:保留高效率中国链条,同时试探性建设外部冗余。

这是一场典型的重复博弈下的可信度重建博弈—苹果并非完全放弃中国,而是在结构性不确定中,谋求风险对冲式信任。