风云卫星扫过地球每一寸角落,AI 算法在暴雨来临前数小时发出警报。 面对日益严峻的极端天气挑战,中国以科技为笔,在广袤大地上描绘一张“天—空—地—人—网”协同监测感知网,用智慧与创新,将“科技守护生命”的理念融入每一次灾害应对的细节之中。这是科技创新守护人民生命安全的生动实践,更是贡献于全球气候治理的中国智慧。

气候挑战下的中国担当与行动

气候变化加剧背景下,极端天气事件频发已成为全球共同挑战。中国作为世界上最大的发展中国家,同时也是受气候变化影响最严重的国家之一,近年来持续遭受高温、洪涝、台风、干旱等极端天气的威胁。《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书指出,“气候变化是全人类的共同挑战。应对气候变化,事关中华民族永续发展,关乎人类前途命运”。

党的十八大以来,在习近平生态文明思想指引下,中国贯彻新发展理念,将应对气候变化摆在国家治理更加突出的位置,不断提高碳排放强度削减幅度,不断强化自主贡献目标,以最大努力提高应对气候变化力度,推动经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化。2020 年 9 月 22 日,中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣示,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。中国正在为实现这一目标而付诸行动。

作为负责任的国家,中国积极推动共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系,为应对气候变化贡献中国智慧中国力量。面对气候变化严峻挑战,中国愿与国际社会共同努力、并肩前行,助力《巴黎协定》行稳致远,为全球应对气候变化作出更大贡献。

2024 年11 月,在阿塞拜疆巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会(COP29) 上,中方主办“加强早期预警,共筑气候适应的未来”高级别会议,释放出新的合作信号——《早期预警促进气候变化适应中国行动方案(2025—2027)》(以下简称《行动方案》)正式发布。这份沉甸甸的承诺,标志着中国将进一步深化全球气象合作,助力全人类共同应对气候挑战。《行动方案》进一步明确了中国在早期预警领域的战略方向,提出“共享气候风险普查及评估知识、共建气候风险监测预报预警平台、共享气候适应型社会建设经验智慧、共促发展中国家早期预警能力提升”四大行动。这一方案不仅是中国应对气候变化的路线图,更是向全球提供的气候治理中国方案。

中国用智慧与创新,将应对气候变化纳入国家战略,构建起以政策法规为基础、以早期预警为核心、以科技创新为支撑的综合防灾减灾体系。

“天眼”与“智脑”:科技构筑极端天气防线

当超强台风裹挟着狂风暴雨逼近沿海城市,当特大暴雨在短时间内倾泻而下,当极端高温持续炙烤大地,面对越来越频繁的极端天气,中国正构建起一套全方位、智能化的极端天气应对体系,守护着人民群众的生命财产安全。

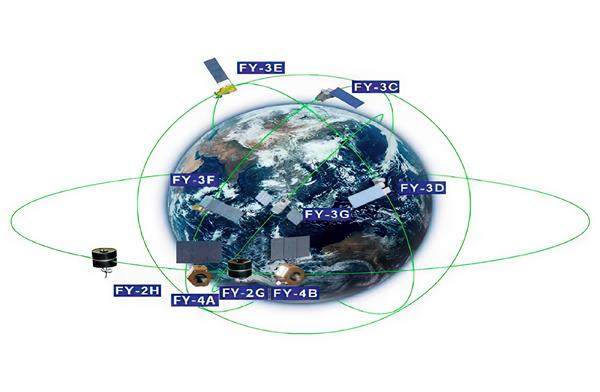

在天空之上,中国的气象卫星早已成为守护大地的“天眼”,其中,风云气象卫星是我国重要的空间基础设施,也是保护人民生命财产安全和民生福祉的“天眼”。风云卫星帮助我国不断提升天气预报预测准确率。以2018 年台风“玛利亚”为例,应用风云卫星数据后,台风 24 小时路径预报精度平均提高8%,台风强度预报精度提高5%。2024 年,风云四号 B 星监测到长江流域一条东西方向带状梅雨锋云系。这条带状梅雨锋云系给江汉、江淮和江南北部带来持续暴雨天气。气象部门及时准确研判天气形势,发布暴雨预报预警,为防汛工作提供科学支撑。

风云气象卫星是城市多灾种早期预警工具箱的重要数据来源,其全天候、多维度的监测能力提供“天眼”级保障。通过引接风云气象卫星数据,结合世界气象组织全球交换资料,工具箱可实时监测大气湿度、火点、气溶胶烟雾等关键气象要素,为城市灾害监测提供高精度观测支持。

“非常感谢风云气象卫星在监测热带气旋安娜’及其造成的洪涝灾害中,为我们提供的数据支持。”莫桑比克国家气象研究所副所长穆斯塔法发来感谢信。2022 年,风云三号 D 星(FY-3D)、风云四号 A 星(FY-4A)和风云二号 H 星(FY-2H)正式成为空间与重大灾害国际宪章(CHARTER)的值班卫星,并于 2022年1 月为马达加斯加、莫桑比克和马拉维等国家和地区提供灾害性天气相关数据服务和监测服务产品。