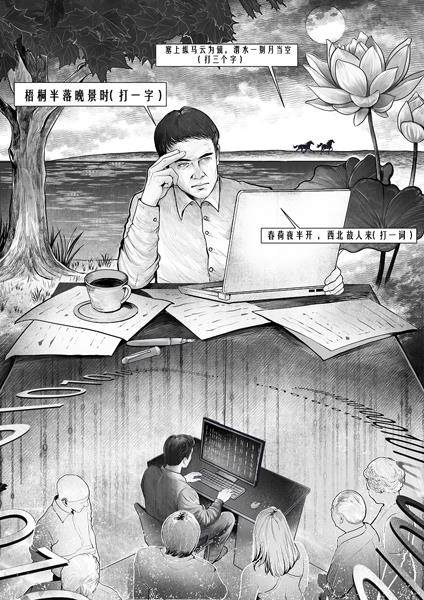

春荷叶半开,西北故人来 (打一词)

“……曹先生……曹先生!曹穆先生!”

我眼皮一跳,回过神来。眼前的年轻女子语气关切,脸上挂着的却是波士顿本地人那种冷峻的微笑,配上她染得墨绿的发髻和烟熏色薄唇,煞是诡异。

我摇了摇头,看向那块屏幕。整块屏幕被一长串以“&#t*m@3j%7=d#……”打头的乱码占得满满当当。翻了几页,仍是同样令人费解的乱码。屏幕右下角的小字显示共有两百页之多。乱码盯着看久了便似会蠕动。我指着这些蛆样的字符串问道:“这就是他留下来的所有东西?”

“那倒不是。其他的都是些正常的工作文件,只有这个文件用途不明。”

我皱眉道:“难道员工离职留下的所有文件你们都要审查一遍?说不定这就是些无意生成的乱码呢?”

绿发女子环着双臂,嘴角似笑非笑,道:“这么说吧,他作为公司的信息安全主管,把这文件经过三层加密,存在公司最核心的服务器上,同一个文件夹下的其他文档全是机密,您说我们能不弄清楚吗?何况他这实在说不上是‘离职’,倒不如说是人间蒸发了。一位高管失联,对我们赛柏来说不是小事。从时间戳来看,这个文件是他走之前不久生成的,所以不排除与他的失联有关。”

我叹了口气。不辞而别,人间蒸发,留下一个神秘文件让人猜破脑袋,这么多年过去了,那人还是老样子。宗白——从前在麻省理工一起念书时叫非鹰——是做得出这等事的,而且是惯犯了。如果他不是麻省理工一位密码学泰斗的关门弟子,博士毕业时便凭借突破性的非对称加密新算法令学界瞩目,以他的脾性,怕是很难一路攀升成赛柏公司的信息安全主管。

我不由得想到那个神秘包裹。今天早上它出现在我的公寓门外,包装上没写寄件人信息,包裹里是一台平板电脑,我已经十年没见过这种古董了。自从有了赛柏植入芯片,我不知道谁还在用平板电脑。点亮屏幕后,只有一行字:春荷叶半开,西北故人来(打一词)。下设一个输入框。我猜不出是谁寄的包裹,也没有蠢到和来历不明的神秘人玩猜谜游戏,便随手把它丢在沙发上,打算周末找快递公司把它退掉。此刻想来,这包裹只怕也是非鹰的手笔。这样喜欢打哑谜的人,除了他我不认识第二个。

这么说来他的失联是早有预谋的,他甚至知道赛柏找上了我来解他留下的谜。给我寄包裹是想提示些什么?我没来由地感到烦躁。许多年前我就指天对地发过誓,再管非鹰的事我就是傻子。这么多年过去,气早消了,天地也只怕早忘了这无足轻重的誓,可我自己是忘不了的。

绿发女子一动不动地盯着我,似乎等待着我发表高见。蓝绿色的美瞳闪得人发毛。

我苦笑道:“你们为什么找我?赛柏内部高手如云,我能想到的解码手段你们只怕都已经试过了。”我盯着那团密密麻麻的乱码,真不觉得自己能提供什么独到见解。

“您是当今数一数二的独立白帽黑客1,我们公司一向欣赏您的能力。我老板说,如果有谁能解这乱码,那只能是您了。”奇怪的是,她的措辞很客气,语气中却一直带着几分倨傲,似乎根本不相信我能解决这个问题。我不禁失笑,只怕这位时髦小姐就是赛柏“内部团队”的一员,把我视作竞争对手了。

我摆手道:“这‘数一数二’不敢当。而且你们大概也知道,我平时接的委托主要是网络攻防,密码学不是我的强项。”

绿发女子沉默片刻,道:“我们找您自然不只这个原因。我们知道您是宗白大学时的朋友,或许您了解一些旁人不知的情况。”

“赛柏的手段果然不简单,连这也查得到。”我淡淡道。

绿发女子微微一笑,没有答话。

“这位小姐……”

“我叫娜塔莉-玲。”她打断我道。初见面时她便自我介绍过的,只是我向来不擅长记忆人名,转头便忘了。

“抱歉。娜塔莉,你……”

“是娜塔莉-玲。”她再次打断了我,抹浓妆的脸皮笑肉不笑,道,“我有一半中国血统,我母亲的名字叫陈玲,所以我的名字里也带着‘玲’,以示不忘本。”

什么形式主义!我在心中大发牢骚。她的嘴里吐着流利的中文,但是从语气的不协调来看,她多半不懂中文,全靠赛柏植入芯片讲话。她只怕仍是用英文思考,再由植入芯片翻译后控制声带发音。我说的话自然也是由芯片翻译后将语义投射到她的大脑皮层。这一度让我有些担心,不知道自己说的话有没有被准确传达,甚至考虑着要改说英文,但听她这么说我反倒改主意了,决心把中文讲到底,免得她“忘了本”。

我深吸一口气,终于把话说完了:“娜塔莉-玲小姐,既然赛柏公司手眼通天,想必你们也知道,我已经十年没见过这个人了,也没有和他说过一句话。”

即便十年前,我也不敢确定自己是不是非鹰的“好友”。也许——他的眼神里总是写着“也许”,或是更深的谜语。我在新生酒会上第一次见到他时,他耷拉着眼皮,在人群中穿来穿去,走过我身边时对我说,他叫非鹰。我问他,就非鹰吗,没有姓?他说,就非鹰。

我当时便想,那大概是个网名吧。我以真名相告,他却给我一个网名,让我不由得心中不是滋味。后来我才知道,他有许多名字,而那唯一的真名他从不示人,世上知底的人寥寥可数。

我除了在上课时见过他外,有时去东亚图书馆借中文书时也会遇见。那个年代读纸质书的人已经不多了,虽然麻省的中国学生不少,但东亚图书馆总是冷清寥落,只有零星学者在查阅典籍。中文书架上的书大多崭新锃亮,像刚从印刷厂里出来一样。我总是去港台文学的书架,选完书,经过古典诗词的书架时便能看见他瘦削如刀片的背影靠在铁架上,大概在翻阅韦庄或是秦观的著作。

他也出现在各种校园活动上,和所有人都认识,却不见有特别要好的朋友。他说他从来不会一个人吃饭,于是每到饭点便会见他四处寻人,共赴食堂。有一次我瞧得累了,便对他说,不如来我宿舍吃吧,我做饭。

我时常做饭,于是他成了常客。

他的话不多,若非诗词歌赋,便只有专业上的事情才能让他滔滔不绝。那时我正在上第一门密码学的课程,被折磨得痛苦不堪,而他已经成了那门课的学生助教。饭后,见我坐在未散尽的油烟里皱着眉翻看讲义,他总要面带嘲色地评论道,密码学无非三大件,信息、密钥、密文,密钥把信息加密成密文,密文经密钥解密为信息,有那么难吗?至于什么私钥公钥,不过是这一基础上的变化罢了,纵有万变,不离其宗。

那时我初次接触这门学科,连名词也搞不清楚,只好苦笑连连。在解疑答惑上,非鹰是很耐心的。他说,譬如你想加密的信息是一串七位数字3271452,那么密钥可以是你自己任选的另一串七位数字,比如4228315,一种最简单的加密方式是把信息和密钥的对应数位相加,这样得到的密文就是7499767。解密的过程则相反,把密文和密钥对应数位相减,便可得到信息。这条密文尽可以给任何人看见,只要对方不知道密钥,就不可能得到信息,因为密钥可以是任何七位的数字,与之对应的信息也可以是任何七位的数字。

后来我学识渐长,懂得了许多更为复杂深奥的加密技术,却愈发觉得这段朴素的讲解确是密码学颠扑不破的本质。许多年后,他去读博士研究理论,我则当起了白帽黑客。网络攻防的实战其实并不需要多少密码学知识,上课学的那些复杂理论我很快就忘光了,可是非鹰那段最平白的解说,像退潮后的礁石,非但冲不去,反而熠熠生光。

时至今日,我看见那串“&#t*m@3j%7=d#……”乱码,想起的也是这最简单的逻辑。摆在眼前的是一段密文,要找到密钥,才能解出信息。可是这密钥是什么、在哪里,我毫无头绪。

离开赛柏总部,走在波士顿凛冽的寒风中时,我仍想着那不知在何处的密钥。街上行人缓步如僵尸,眼神空洞呆滞,想必颅内的赛柏芯片正在他们的大脑皮层上投射着一个绚烂的世界。相比起来,波士顿低沉的灰云、街道两侧百年砖瓦浮青藤的古屋,定然显得灰暗沉闷了。

我也激活了自己的赛柏芯片,信息像浮光掠过脑海。总统候选人以85%的票数胜出,某个品牌的薯片一经推出就占据了市场绝对份额……我在纷繁的信息中以“宗白”为关键词搜索了一番。不出所料,没有任何与他的失踪有关的消息。赛柏的信息封锁做得滴水不漏。我又以“非鹰”搜索,只能找到他从前在学术界的事迹。再搜索我所知他用过的其他名字,则全无结果。非鹰是我见过最注重隐私的人,除了无可避免的曝光,他不会让任何个人信息流入网络。

直到回到公寓,我仍然没有一点头绪。这份委托实在是有些莫名其妙,也不是我擅长的领域,我本可以拒绝,但是能接到赛柏的委托对我的履历是个亮眼的加分项——赛柏拥有全世界最顶尖的技术团队,极少把技术问题委托给外人。更何况,娜塔莉-玲开出的价码可谓惊人,若完成这份委托我大可以休假半年。

——如果我能完成的话。

我颓坐在沙发上,思绪一片纷乱,下意识地攥起手敲击着沙发的布面。正出神间,指关节敲在一块又冷又硬的东西上,我不禁倒吸一口气。原来是那台被我随手扔下的平板电脑。我把平板电脑拿起来端详了片刻,点亮了屏幕。全白的背景上还是那行黑字:春荷叶半开,西北故人来 (打一词)。下附输入框一个。

我皱起了眉头。假如这东西确实是非鹰寄来的,那一定与他在赛柏留下的密文有关。他到底想提示什么?难道这谜语的谜底就是破解密文用的密钥?还是说在输入框里输入谜底后就会显示密钥?我盯着那行字,陷入了沉思。

“春荷叶半开”这字谜我曾在书上见过,取自唐人杨巨源的诗句。“春”“荷”“叶”三字各取一半,分别是“日”“艹”“十”,合起来便是谜底“草”。下半部分“西北故人来”虽未见过,但以同样的思路解之,倒也不难。“故”字取西北部为“十”,与“人”字相合,便是“木”字。

谜底是“草木”。

我不由得心跳加速。“草木”是我在同学间的代号之一,因为我的名字是曹穆,在输入法里总是容易打成“草木”,久而久之,大家发消息提及我时就以“草木”代之了。这下再无疑问,这东西确是非鹰寄给我的。

“草木”两字显然不可能是密钥。两个汉字转为数字编码是6字节,即48比特,对于密钥来说实在过短了。这种长度的密钥简直毫无安全性可言。以广泛用于网络信息加密的RSA算法为例,密钥长度都须在2048比特以上才不易破解。非鹰这样的顶尖高手,在赛柏这种级别的公司,使用的密钥长度少说得有几万比特,转为汉字表示的话得有几千字。

我摇了摇头,在黑字下方的输入框中输入“草木”二字。

言出大义孔夫子,手书广厦杜少陵 (打一词)

我怎么也没想到,谜语之下竟是另一个谜语。我盯着这行新出现的谜语,心知它绝不可能是密钥,因为它仍然太短了,且谜面文字之下仍有一个输入框,证明这并非答案,而是另一个问题。据此看来,只怕解完这个谜,其后尚有更多。

我愤然抛下平板电脑,心中的无名之火再难按捺。谜语,谜语,那个人就这么喜欢给人出谜语。一句话绝不能好好说,非得让人猜。扶乩请来个神仙说的话只怕都比他说的明白一点。

我凭什么要猜他的谜?不猜了。十年前已经猜够了。

十年前,因为非鹰,我成了猜谜的高手。曾经有段时间,我会邀请另一位同学一起来宿舍吃饭。那位同学健谈,席间话是不断的,大口一张,食物送进去,声音照样出来,两不相妨。几次之后,非鹰不来了。我问他,他只回复:早安,午安,晚安1。那是电影里楚门说的话,意思是,他不要再做背景板了。见他的鬼。后来我再也不同时邀请这两个人了。

认识一个人的过程是漫长的,而认识非鹰,更是长之又长。直至最后,我也不确定这条路算是走完了没有。若非他是整个学校里唯一能和我谈论诗词文章的人,我是绝熬不下这漫漫长路的。无数个夜晚,在碗碟交击声中,在闲谈的余温里,我一点一点拼凑起关于他的碎片,所知渐多,便愈加好奇,乃至对他的经历深深着迷。

我知道他在键盘上度过他的童年。父母忙得吃饭都用一次性盘子,就为了少洗几个碗,更不可能带他出门远游,他便独自在虚拟世界里闯荡。十三岁时,一般网站的防火墙在他眼中如土鸡瓦犬。十五岁时,他的名号在黑客圈内无人不识。然而他犯了那个年代少年高手常犯的错误——没有把自己藏在最黑暗的角落里。

那时,一个著名流媒体网站的系统里存在重大漏洞。网站的工程师只见标不见本,无论怎么修补,总会迅速被黑客找到新的破解方法,只能任由影视内容泄入盗版网站。那时非鹰还是个孩子,不怎么关心盗版问题,但那显眼漏洞的存在,加之论坛上各路高手反常的沉默,自然让他心痒难耐。他把漏洞的详细解决方案在论坛上贴出。次日,漏洞便被修复,不再有盗版内容流出。论坛上迅速掀起了惊涛骇浪,而令他不解的是许多刀枪箭矢竟是冲着他来的。

不出数日,他在各个网站上的账号都被挖了出来,其中有些是他以为绝不可能和他的黑客身份联系在一起的。最糟的是一个游戏直播网站,他用的是真名,发布过十多条露脸的游戏直播视频。这些视频迅速被剪辑、涂抹、扭曲,又迅速在网上广为流传,不过数日便有了几十万观看量。他的亲朋好友看了这些视频,纷纷来讯探问,大多出于好意,但在这种时候,一切好意的慰问都等同雪上加霜。

那些视频我没有看过,也不想看,但我能想象是如何不堪入目。

他关闭所有账号,报警,联系各网站删除视频,当然无济于事。一杯水洒进了互联网便再难收回。他休学了一段时间,接受心理治疗,甚至到公安局改了名字。回到学校时,他消瘦了许多,似乎完全成了另一个人。从那以后,他叫非鹰。身份证上的那个名字则鲜有人知。真名于他而言成了深锁的秘密。

后来他告诉我,他休学在家时开始读古典诗词,沉迷得无法自拔。他狂热地想象那个没有网络的时代,车马古朴,一段信息像一盏飘灯,走不出十里路只怕便灭了,所以诗词如此简短,所言尽在字外,无凭无据,全赖揣测。

他一直在接受心理治疗,我和他相识后亦然。他有时会给我听他心理咨询时的录音。录音很长,对话之间有大段大段静默的空白。没有电影里放磁带的那种沙沙声——很可惜,那时数字录音的质量已登峰造极——而是彻彻底底的无声的静默。那种空白是巨大的有形的实体,充盈着狭小的宿舍,压得人喘不过气来。我和他静静坐着,听着那静默,像身处时间线断裂的间隙,千年万年,不知何处。

我不知道我是个怎样的朋友,才令他愿意分享心理咨询的录音。那是我生平第一次被赋予这样的信任,每每思之总如胸口积石,偏偏石上还带点温热。他那些奇怪的举止,谜一样的话语,似乎全得到了解释,让我无法计较。不管变得多熟络,他仍然喜欢模棱两可,这常常让我无所适从,但我强迫自己宽容以待。

有时我忍不住问他,“这么多年了,为什么还是放不下?”

他说:“创伤是被动的,无关放不放下。”

我问:“那现在回想起来,是什么感觉?”

他说:“恨。”

我想象那些散布视频的人,想象他们模糊的面目。我沉默良久,终于道:“要恨这么多人,一定很难吧,你甚至不知道恨的是谁。”

他抬起头盯着我,说道:“一点儿也不难,这世上只有两种人,看过那些视频的人和没有看过的人,清清楚楚。”

我皱眉道:“那也未免过于偏激了,看过视频的人未必就是施暴者,他们可能只是无意间看到的,心中未必没有同情。人非草木,孰能无情。”

他咧嘴道:“你不就是草木吗?”

我愣了半晌,才道:“你的笑话一点儿都不好笑。”

他收敛起笑容,道:“这不是笑话,人都是草木,你我也是,非但无情,而且作过的一切恶都像叶片上的脉络一般刻得清清楚楚,无法抹去。”

“我不明白。”我说。

“终有一天你会明白的。”他说。

草木——麻木冷酷、叶脉上刻画着恶的草木。这个怪诞的意象曾在我脑海中盘桓许久,甚至一度出现在一些光怪陆离的梦里。十年后的此刻,我捧着冰冷的平板电脑,蓦然想起“草木”这个谜底还指向这样一段令人不安的隐喻,不由得浑身一震,随即半边身子冷了下来。

非鹰在赛柏留下的密文,是对当年那些草木般无情的施暴者的报复吗?他只怕确实有这样的能力——如今几乎每个人大脑里都有块赛柏芯片,所以理论上通过赛柏他能把手伸向任何人。这是一件没有人愿意细想的事情。不管有多少法规和监管机构约束着赛柏,他们毕竟在我们脑子里放了一块芯片,天知道这东西能对我们做些什么。

更何况我们做过的一切都像叶片上的脉络一般刻得清清楚楚。我忽然明白那是什么意思了。他指的是记忆。我们做的一切都会在记忆中留下痕迹。虽然我们会“忘记”大部分事情,但那不过是因为某些记忆被归到了更深层的分区,无法轻易提取罢了。我们总说记忆不可靠,实际上不可靠的是读取记忆的大脑元件。记忆是个只增不删的数据库,容量超乎想象,对于人短暂的一生而言,根本没有满溢的风险。

要是我一直想错了呢?要是非鹰留下的那条乱码不是密文,而是密钥本身呢?如果这世上有几十亿扇门,而其中几十万扇用的是同一把锁,你要怎样识别出这几十万扇门?很简单,拿着这把锁对应的钥匙一扇扇门去试,打得开的便是,打不开的便不是。