选择在7月造访澳大利亚塔斯马尼亚,或许是个任性的决定。因为当地朋友推荐的是南半球阳光明媚的12月,那时岛上会挤满追逐薰衣草花海的游客。但我固执地相信,一个地方的灵魂往往在它最不设防的季节才显露真容。此时的塔斯马尼亚游客稀少、风景肃穆,正适合一场孤独者与孤独岛屿的对话。

初抵霍巴特

飞机降落在霍巴特机场时,窗外正下着细密的雨。雨丝斜斜地划过舷窗,将塔斯马尼亚——这座澳大利亚最南端的岛屿的轮廓晕染得模糊不清。

我拖着行李走进潮湿的空气中,迎面扑来的是混合着海水咸味和尤加利树清冽气息的风——这是塔斯马尼亚给我的第一个拥抱,带着些许忧郁的温柔。

霍巴特的雨时断时续。我住在码头附近一栋石砌公寓里,房东是位沉默寡言的老船长,只在交接钥匙时简短地交代了几句。从他粗糙的手掌和眼角的皱纹里,我读出了些许他与大海的故事。公寓不大,但有一扇朝西的窗户,晴天时可以看到威灵顿山的轮廓。大多数时候,山峦被低垂的云层遮蔽,像一幅未完成的水彩画。

第一个完全放晴的早晨,我沿着萨拉曼卡广场的石子路漫步。19世纪的砂岩仓库如今成了咖啡馆和艺术品商店,但那些厚实的墙壁依然在诉说着殖民时期的往事。我在霍巴特码头消磨了一整个上午,吹着海风,看船只来来往往,系缆柱上的铁环在退潮时露出狰狞的锈迹——那是南极寒流与印度洋暖流在此角力时留下的勋章。海鸥立在防波堤尽头,它的影子在潮水上破碎又重组,像一封永远寄不到的信。

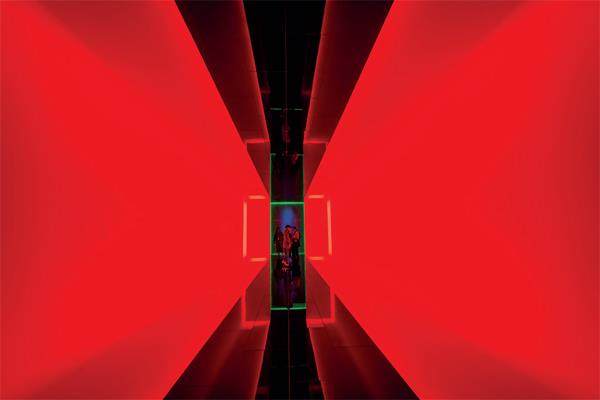

霍巴特最让我惊艳的,是古今艺术博物馆(MONA),说是博物馆,它更像是个独立而隐秘的空间。博物馆内部没有窗户,完全打破了与外界的链接,游客们随着螺旋楼梯通向三个迷宫一般的展示空间。而其建在贝里代尔半岛周围悬崖的侧面,给我一种仿佛偷溜进去的神秘感。

人工照明系统模拟着深海的压强变化。克洛德作品《迷宫》的陶瓷回廊里,参观者的呼吸声在釉面上折射成多重回声。手握烟熏波特酒杯走向《最后的晚餐》的互动装置,十三把椅子上的压力传感器将坐姿数据转化为电子音符。隔壁房间的《死亡时钟》计算着我剩余的生命秒数,投影仪将数字打在盛着威士忌的虚拟酒杯上,不觉生出每饮下一口酒,时光便会加速流逝的视觉隐喻。

离开时已经暮色沉沉,德文特河开始涨潮。水波摇晃着星光与酒意,我突然懂得沃尔什建造这座艺术馆的真正意图:用极致的美学暴力,逼迫我们在生与死的缝隙里睁开生命的第三只眼。

摇篮山的有袋动物世界

在岛上的第三天,我租了辆车向北行驶。塔斯马尼亚的公路蜿蜒穿过牧场、雨林和荒原,经常开了半小时都遇不到另一辆车。收音机里时断时续的信号播放着当地的乡村音乐,歌手用浓重的口音唱着关于出海和等待的歌谣。