“蓝大帅攻进城了!”

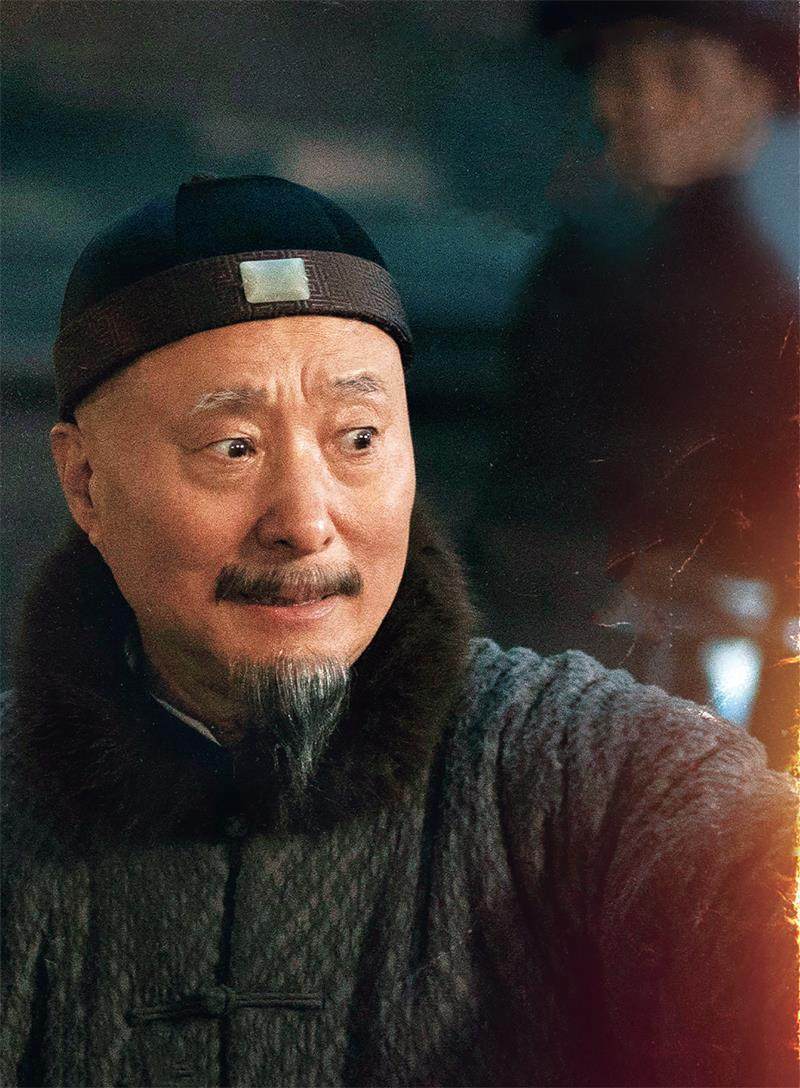

在震天的炮火声中,军阀头子洪大帅被手下护着,抱头鼠窜。戏台上,金啸天和凤小桐仍面不改色唱着《霸王别姬》,侯班主敲锣,后台击鼓,将不远处的纷乱抛诸脑后。

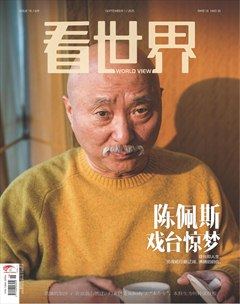

这是电影版《戏台》的结尾。同名话剧由毓钺编剧、陈佩斯自导自演,自从2015 年首演以来,巡演7 年间共计演出超360 场,覆盖境内60座城市,已动员近40 万观演人次,获得了豆瓣9.0、大麦9.5 的高评分。口碑比这高的大陆话剧,仅有北京人艺版的老舍名作《茶馆》。随着群众的呼声高涨,陈佩斯在今夏,将《戏台》搬上了大银幕。

耐人寻味的是,陈佩斯上一回拍片,还要追溯到32 年前的《孝子贤孙伺候着》。接受采访时,他表示之所以间隔这么久,并非刻意在等,而是《戏台》一直在演出,在成长,好以更“结实”的样貌和观众见面。换个同样成立的说法,电影市场也一直在耐心张望着,等这位“初代小品王”回归。

在这个强者如云的暑期档,《戏台》的总票房已超4 亿—虽远谈不上拔尖,但也属于超预期发挥。另一方面,影片的公映让不少人有了重新读懂陈佩斯的契机,在捧腹之余,看到他渗透在骨子里对创作的热爱、对苦难的敏锐和来去自由的豁达感。这些特征放在历史上任何一页,都像是根抓力巨大的锚,让小船稳稳地泊在风中。

大草原上的青春

在后来人的描述里,陈佩斯对本土喜剧最突出的贡献,除去确立了“小品”这种独特的艺术形式,还有抹开历史的沉重,将“笑”带给了全中国人。

在那个精神匮乏的年代,笑声是有魔力的。用陈佩斯的话说,它像一种软化剂,能在人际关系紧绷、社会变迁剧烈时让人们彼此靠近。为了写出更好的作品,创作者有必要保持对目标的“饥饿感”。

而关于挨饿,陈佩斯在青少年时期有着相当刻骨的体验。

陈强琢磨着:“你哥哥叫布达,你就叫佩斯吧。”

陈氏父子却不喜欢太苦的、宏大叙事的东西,他们更愿纯粹逗大家笑。

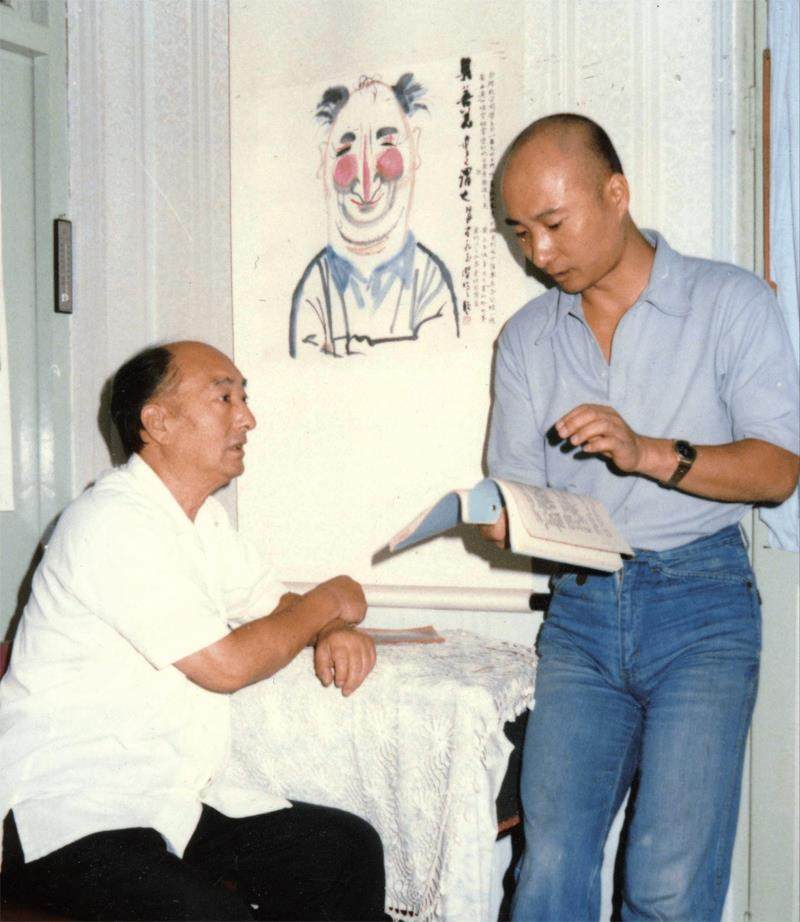

他出生于表演科班家庭,父亲是国内红极一时的电影艺术家、“恶霸专业户”陈强。或许是家族基因所致,“陈佩斯”这个名字的由来也很滑稽:大儿子出生时,陈强正在匈牙利首都布达佩斯的歌剧院出演《白毛女》,将其起名为“陈布达”。四年后次子出生,陈强琢磨着:“你哥哥叫布达,你就叫佩斯吧。”

在陈佩斯记忆里,父亲是他喜剧路上的启蒙。他眼见着这个男人获得百花奖最佳男配,跻身“新中国22大电影明星”,又在动荡的时局中夹缝求生。1969年,15岁的陈佩斯跟随父亲被下放到内蒙古沙漠边缘,在当地的建设兵团度过了四年。

他所在的八连是战备值班连,平时要扛钢枪长途拉练。起初,战士们对于拿枪很兴奋,但由于没粮食吃不饱饭,只拉练了一回就没再怎么碰过枪。

“我们的任务就是屯垦戍边,首先是向沙海要粮,种地养活自己,然后才是保卫边疆。”陈佩斯回忆说。

到了春耕拉犁时,兵团的牲口不足,小伙子们便手动拽着麻绳,耕出一垄垄地来,每个人掌心的茧都磨得老厚,盖房子也要自己扛砖,“感觉砖块直接摞在肩膀的骨头上”,压得人腰弯到脸贴地,两腿发软,没功夫停下来抱怨。

和体力劳动比起来,陈佩斯最深的梦魇还是挨饿。十五六岁,正是长身体的年纪,却要被迫每天和饿做对抗。每次吃生老玉米,他都跟发了狠似的使劲啃,卖力嚼,腮帮子和太阳穴鼓起来,形成两个大包,“饿”出了他日后标志性的长相。

半夜饿得发慌时,他就爬起来吃大萝卜,用植物纤维撑肚子。按连里的规定,每周末都有人可以得到外出的名额,大家便会托他去四十里外的小饭铺上,捎两个馒头回来。对于这帮常年沾不到油腥的年轻人,几口松软的馒头,就足以让人魂牵梦萦。

回头看来,那几年插队的苦日子,猛烈撞击着陈佩斯的身心,给他的生活“打了一个非常坚实的底子”。他在磨砺生存技巧的同时,仿佛从热闹的城市突然被扔进大草原,和成群掠过的天鹅、野鸭、大雁,还有满山丘的沙枣花为伴,对“自由”长出了新的理解。

1973年,曾和陈强一起参演《白毛女》的田华给陈佩斯透了个信,说八一电影制片厂要招新学员。在陈强手把手的闭关指导下,陈佩斯终于被选中,有了入行的机会。喜讯传来时,陈强一时间泪水涌出。

从这天算起,直到1979年陈强和陈佩斯合拍电影《瞧这一家子》、陈佩斯首次担当主角,中间的几年见证了“文革”结束后,百姓们内心渴望和美梦的复苏。陈佩斯则在父亲、田华等前辈的托举下,把握住了眼前难得一遇的潮头。

但刚入行时,他更多还处在发懵的状态:“我是为生活所迫,吃不饱饭才混进八一电影制片厂。说心里话,我没有想过当明星,也没这个概念,你说我有喜剧天分,那是骗人。”

为“小人物”留下注脚

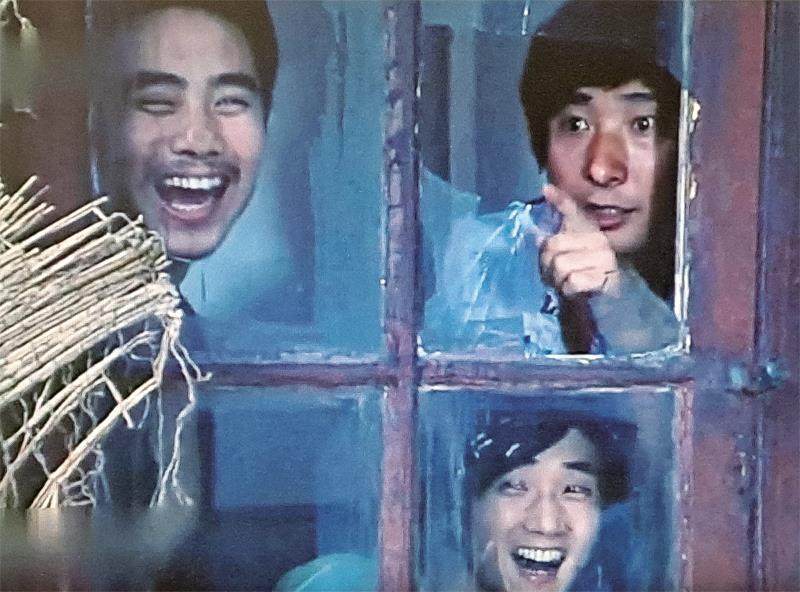

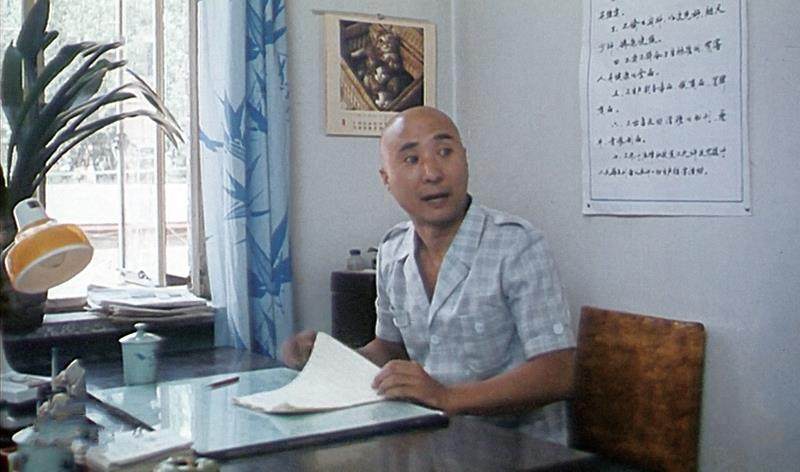

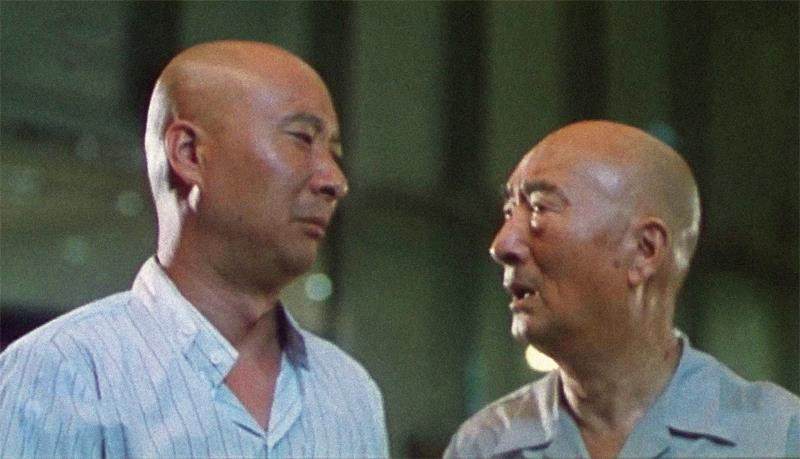

从80年代开始,陈佩斯和父亲搭档,陆续拍摄了《父与子》《二子开店》《傻冒经理》《父子老爷车》《爷儿俩开歌厅》等作品。在这些电影中,他饰演的主人公都叫“二子”,对应其现实中的家庭排行。

“二子”初登台,是在1983 年的《夕照街》里。影片聚焦于当时北京南部一条胡同里的群像,寄托了对大杂院生活深切的缅怀。“二子”是个爱养鸽子的待业青年,终日吊儿郎当,却又生性乐天、质朴而活泼。从这部开始,“散漫不正经”的胡同青年形象便成了陈佩斯银幕生涯的主轴,也孵化了内地第一个喜剧系列电影。

这些电影还原了在“计划”和“市场”纠缠的社会转型期,以“二子”为代表的普通人生活:从辍学做生意到开旅店、跑出租、南下深圳打工,兼具时代感和浓厚的庶民色彩。曾有编剧如此评价:“过去只有帝王才有资格做《起居注》,二子系列最大的意义,是在时代的变革中为普通人做了《起居注》,记录了1980、1990年代最基层的国民生活。