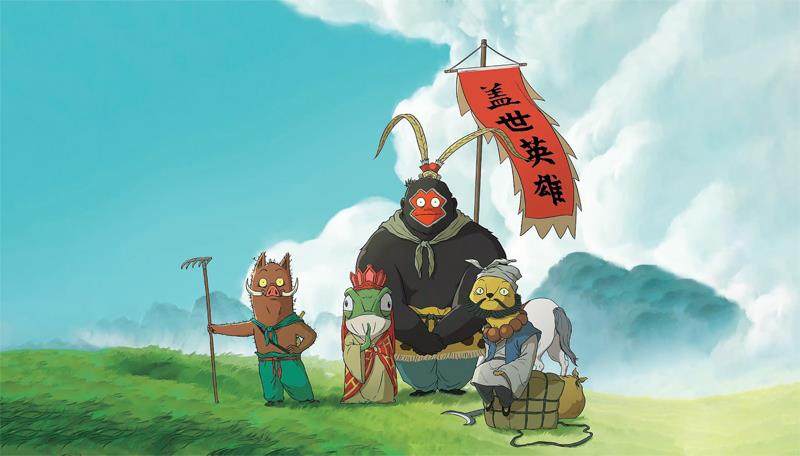

2023年1月,《中国奇谭》顶着“国产爱死机”的名号出街,替国产动画挣足了颜面,很多单集更是被网友们逐帧拆解。其中最早破圈的,便是打头阵的《小妖怪的夏天》。

《小妖怪的夏天》最大的优势,在于一种对社会情绪的洞察,或曰“公号爆款文”写作思路。也就是巧借“视角”的翻转、重构,对传统西游叙事做了颠覆性解读,像一记直勾拳打在人心底,让人不自觉泛出泪来。围绕那个善意的结尾是否“画蛇添足”,评论者争相表态和站队,同样不失为对作品号召力、共鸣度极高的盖章认证。

有了路人盘和IP 流量的助攻,“浪浪山”在今夏被开发成系列首部独立大电影《浪浪山小妖怪》。尽管将短片扩展成长片,不论在何种市场环境下都是有风险的,但就目前豆瓣8.5的评分和票房走势来看,影片基本扛下了同期对手的围剿。包括原作主打的“草根关怀”“职场文学”等看点,也得到了继承和发展。

另一方面,当前作在框架、情绪乃至立意上已足够完整,续作若没有系统化的更新,哪怕扯再多线头也不过是做些“回收利用”。而且为了商业的考量,电影结尾对“悲壮感”的偏执,让影片戴上了模板式的紧箍咒。

于是最后,只能和真正的“勇敢”失之交臂。

西游之“演员的诞生”

回想《小妖怪的夏天》刷屏时,网上有句泛滥的营销号金句:“每个人心底都有座浪浪山。”

“浪浪山”是安稳度日的象征,却挡不住远方魔鬼的低语。主创们掐准了这种情感的最大公约数,于是在剧情上埋了很多让打工人笑泪横飞的彩蛋。例如,分唐僧肉=画饼,用鬃毛刷锅= 卷到秃头,把“祖传字迹”刷没了=被领导刁难……明确的符号调换后,观众可以迅速建立起对人物的认同和投射。

不仅如此,影片拿出了5G冲浪般升级的架势。整个影厅第一次传出惊呼,是在公鸡画像师“盲画”出标准的86 版《西游记》唐僧师徒四人后,被甲方逼得连改N 版,撒点米就低头认怂(谁破防了我不说)。

类似古今穿越的把戏,很适合跟隔壁厅《长安的荔枝》搞个“社畜联动专场”。比起所谓“隐喻”,这种小品式的段子更像是将讨巧和算计写在纸面上,生怕你get 不到,洋溢着苦涩又辛酸的黑色幽默。

在对“职场”的刻画上,影片则跳出了“浪浪山”这个坐标,转而将目光拉远,讲述“西游取经”对于普通人的诱惑力。换个语境来理解的话,就是几个不想被PUA的小卡拉米,拒当人肉背景板,决定白手起家,誓要鼓捣出个大项目。

出门在外,身份是自己给的。但没有后台,没有资源,纯靠脸皮厚、蹭人家的名气吃白食又何其艰难。就像陈佩斯的经典代表作《主角与配角》,影片利用“反差”和“错位”制造了许多滑稽的喜剧桥段,尤其是主角们的尬演,连小孩见了都忍不住拆台。

生性话痨的黄鼠狼,由于冒充的沙僧仅有两句台词(“大师兄,师父/ 二师兄和师父被妖怪抓走了!”),被迫不语,只是一味磨刀;真正社恐i 人的猩猩,演起孙悟空来连“齐天大圣”都说不利索;扮唐僧的蛤蟆精则是个势利眼+ 墙头草,和正主唯一的共同点,大概是成佛后的满头癞疙瘩(肉髻)。

这几款人设丢到职场上,都是注定要被嫌恨、挤兑的。不过,影片还是在第二幕履行了“造梦”的义务,让几个小妖先是骗过双狗洞的当家,后又“开挂”降服老鼠精,尝到了做大英雄、被百姓拥戴的滋味。