【关键词】电力工程施工项目;风险管理;风险控制

引言

就城市基础工程而言,电力工程施工标准与系统运行效率紧密相关,尤其针对城区既有配电网的改造工程,因施工场地条件各异、地下管线错综复杂、交通扰动频繁等现实情况,易导致施工偏差及风险累积,致使工艺实施效率降低,制约用电终端的供电可靠性。此文以工期达标为基础,开展建设项目全链条风险的筛查、分析与处置,基于工程质量及安全的基本要求,实施施工风险的细致把控,搭建电力工程全阶段风控管理架构。

一、电力工程施工项目的风险特征与分类

电力工程施工项目具有技术环节密集、工序交叉频繁、施工环境复杂等特征,其风险因素展现出很强的关联性和动态变化性。工程时常穿插于城市建成区域或者居民密集地带,作业空间受限,周边设施干扰多,致使风险不光体现在施工本身,更广泛渗入交通协调、周边设施保护以及环境管控等方面。施工时风险表现有阶段差异明显、诱因多源交错、影响后果多级散播这些特点,稍有疏漏或许引发连锁反应。

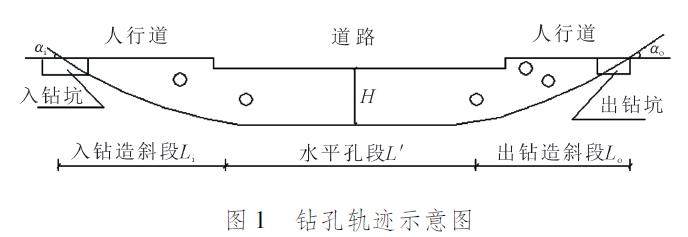

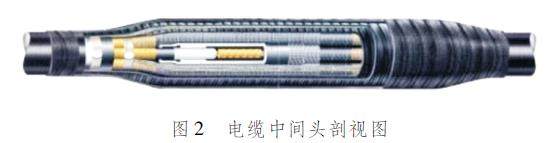

典型风险能大致分成施工现场条件风险、工程技术环节风险、组织管理风险以及安全质量控制风险等类别。例如,在非开挖顶管作业里,轨迹偏移能致使地下设施受损;电缆敷设时弯曲半径把控不好容易致使护套受损;施工组织不严谨会在交叉作业中引发进度冲突和责任模糊[1]。各类风险相互交缠,构成多层次、多场景的风险体系,给施工现场响应本领和管理水准提出了更高要求。

二、电力工程施工风险管理制度与实践应用

(一)风险识别与分级机制

以坪山区住宅供电整改工程为例,该项目在开工前项目经理部召开专项评估会议,依靠《电网工程建设施工安全基准风险指南》以及风险识别标准清单,围绕施工区地理状况、作业手艺、设备配备和人力构成等方面开展全范围风险辨认。针对非开挖顶管、电缆冷缩终端制作、电缆牵引敷设等关键工序,项目部结合现场查看数据跟技术资料,分阶段制订风险识别表,且明确各施工环节对应的风险点跟控制重点,从而在施工还没有开始之前,就提前识别出了潜在的风险。

风险等级划分依据危害程度、发生可能性和影响范围等因素进行量化评估,统一用Ⅰ级(重大)、Ⅱ级(较大)、Ⅲ级(一般)、Ⅳ级(低)这四级标准。每类工序于施工作业票里都需要明确风险等级,同时附带控制措施说明,经项目总工、安全员审核后才可申请施工作业,如果识别等级和基准库标准不一样,要退回补充评估再重新审核。在执行中,全部风险数据一同录入数字管理平台,生成任务节点提醒,保证各级人员能即时了解风险状况。同时,保证风险识别结果切实落地,在完成项目风险评估后,立即开展针对性的技术交底工作,把风险等级、关键控制点以及安全措施传达给具体作业班组,形成制度管控和现场执行有机衔接,给施工准备阶段风险防控奠定制度根基与执行依据[2]。

(二)施工前期准备中的风险管理

在完成风险识别与分级后,施工准备阶段成为推动控制举措落实的关键环节。坪山区住宅供电整改工程在准备阶段紧抓高风险工序,把制度要求细化成能执行的现场操作路径:项目部联合已辨认的风险点,组织技术负责人、安全员还有班组长展开专项工艺交底工作,着重围绕非开挖顶管入钻定位、电缆井结构加固、电缆牵引张力控制、终端头制作环境要求等要点,生成具有针对性的《技术交底记录表》,保证每个节点都落实标准化作业指引。施工人员进场前需要完成风险告知跟岗位培训,签署责任确认书,构成“技术+安全”双重交底的封闭回路。设备与材料方面,项目执行全程验收管理,关键物资像高密度聚乙烯管(HighDensity Polyethylene Pipe,HDPE)、冷缩附件、电缆线盘等都要附带合格证跟检测报告,资料员建档,质检员查验,材料员定位存放。