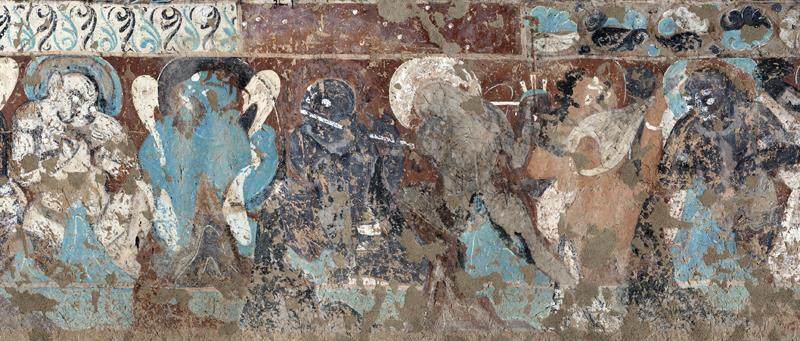

敦煌作为佛教文化的一个中心,它的艺术风格不仅向东传播,也向西辐射。

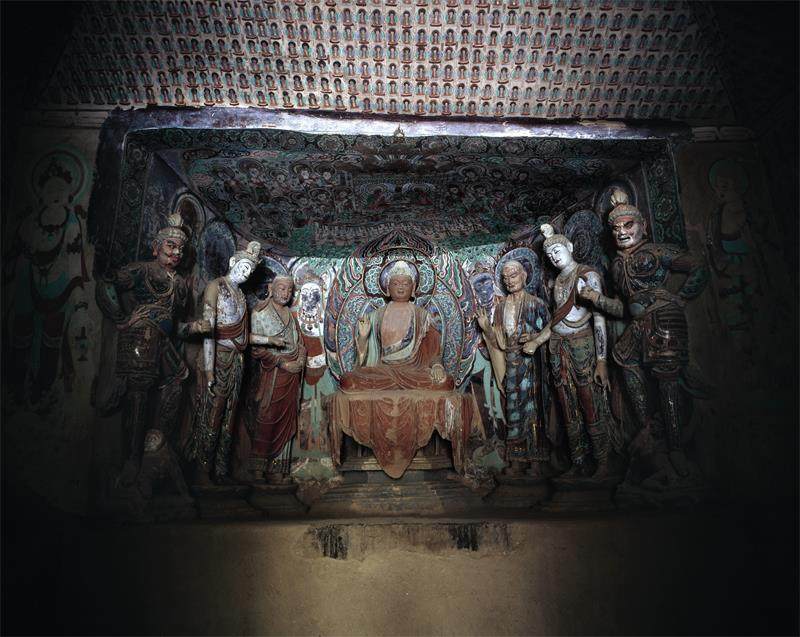

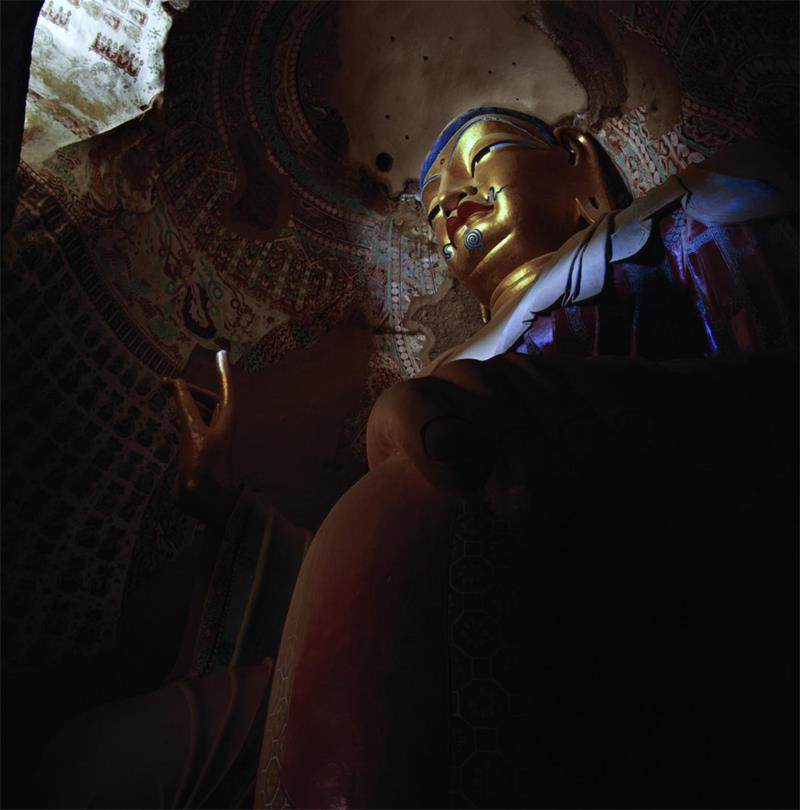

敦煌西通西域,东接河西走廊,是中原通向西域乃至西方陆路交通的咽喉之地。随着中外经济文化交流日益频繁,佛教艺术也借丝绸之路由印度、键陀罗,经西域,在敦煌兴盛起来。留存至今的石窟,除举世闻名的敦煌莫高窟之外,沿着大小河流,周围还有五个庙石窟、西千佛洞、水峡口石窟、榆林窟、东千佛洞等石窟,它们被统称为敦煌石窟。这些融建筑、塑像、壁画为一体的佛教艺术,气势恢宏,内容博大精深。它们在吸收西域佛教艺术传统和外来成分的基础上,融汇中原文化,形成了具有敦煌特色的佛教艺术。

摄影之友×孙志军

Q:您提出以“时空地理”为核心来呈现敦煌,这是怎样的一种研究理念?在摄影实践中,如何将这一抽象概念转化为具体的影像表达?

A:“时空地理”就是把“时间”和“空间”作为同等重要的维度,来理解人的行为、社会现象与地理环境之间的互动关系,任何地理现象都发生在特定的时间和空间中,二者不可分割,人类的行为是时空约束下的产物。简而言之,“时空地理”就是我以一种整合了时间和空间的视角理解敦煌的方法,它是融合了视觉艺术、历史文献与地理信息技术的摄影实践,目的在于揭示“人类在敦煌如何与环境互动”,并且希望能够服务于敦煌的可持续发展。

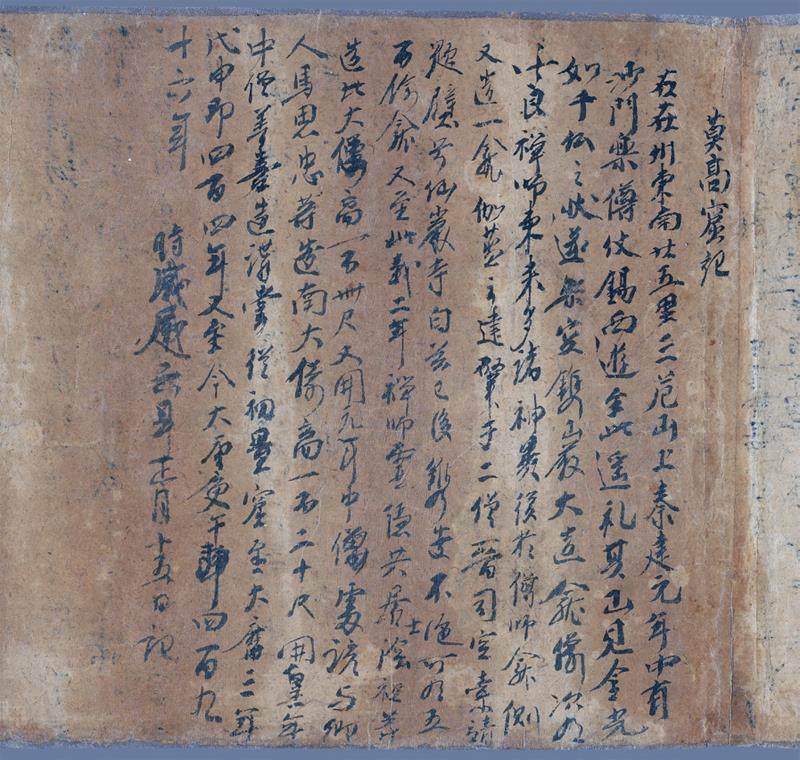

我在二十多年前参加了国家文物局的“敦煌莫高窟及周边环境演变”课题组,任务是以照片的形式来反映“环境演变”,现在回想起来仍会觉得这是一个很难的,甚至不可能完成的课题任务,因为摄影术的发明并被利用的历史不到200年,而谈到环境演变大多是摄影术出现前的沧海桑田。经过差不多一年的摸索,几乎天天都能看到藏经洞的我想破脑袋才恍然大悟,要从藏经洞文献中去找古代敦煌的地理信息记录。我很幸运,因为我找到了一个恰当的方法,就是用“藏经洞文献+实地考察照片”的图文组合形式来反映一个个小尺度环境的演变,例如在唐代编纂的《沙州都督府图经》记载:“一所兴胡泊,东西十九里,南北九里,深五尺。右在州西北一百一十里。其水咸苦,唯泉堪食,商胡从玉门关道往还原止,因以为号。”这条记载是说在沙州(今敦煌)城西北110里的地方,有一个地方叫“兴胡泊”,其水域广袤也有具体数值,还明确记录了水质,并解释了这一地名与丝路贸易有关。我按“文”索骥,依据方位、距离将古之“兴胡泊”定位在今天的大月牙湖,但曾经水“深五尺”,方圆一百七十里的水泊已干涸,区域内只零星可见几处不大的泉水。