惟祺 Hass Zhang 在时间的缝隙中凝视人性

摄影师 惟祺 Hass Zhang

观念摄影师,其创作深入聚焦私人历史叙事、人口迁徙与海外华人文化形态。他通过发掘研究上海隐匿的私人影像记忆,以一种出离的视角,解构这座城市在时间与空间维度中的历史演变。观照其内在的人性、世相、实相。

Q:您是从什么时候开始接触徕卡相机的?是什么吸引您选择徕卡?

A:我与徕卡的缘分可以追溯到童年。记得有一次长辈从柜子里取出一个用麂皮包裹的小物件,打开后,是一台造型精致、气质非凡的相机。他说那是民国时期的相机——后来我才知道,那正是巴纳克的 Leica Ⅲ 型。那一刻起,徕卡之影就埋下了种子。我真正拥有的第一台徕卡,是 Leitz 版的 Leica M6 胶片机,直到2017 年 M10 的发布,让我终于可以将徕卡 M 系统的数码版本,作为日常创作的主力机。此后,又被 Leica SL 深邃的色彩与人性化的设计所吸引。这三台徕卡是我目前使用最频繁的相机。

Q:徕卡相机在您的摄影生涯中扮演了怎样的角色?它对您的创作有何影响?

A:“看山是山,看山不是山,看山还是山”这一禅宗公案,很贴切地描述了摄影师与相机关系的演进。

创作初期,我们依赖相机带来的技术加持——此为“看山是山”;随着理解的深化,摄影师逐渐转向内在情感与精神表达,开始淡化对相机的执念——此为“看山不是山”;而在长期摄影实践后,我发现徕卡相机的某些“限制”,反而为我带来了创作上的专注与自由——此为“看山还是山”。

对我而言,人机合一不是终点,而是一种对“当下”的觉知——就在快门按下的那一瞬间。

Q:能否与我们分享一张您用徕卡拍摄的最有意义的作品?这张照片背后有什么故事?

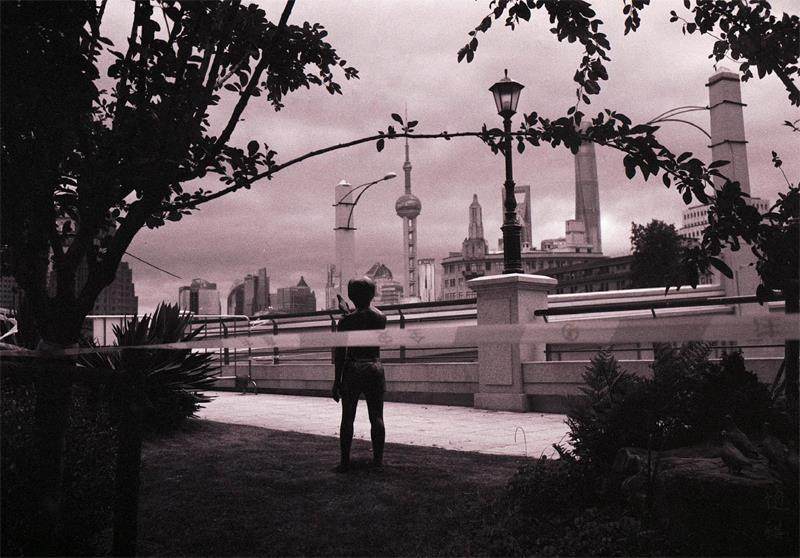

A:2022年上海的新冠疫情期间,我完成了“上海三部曲”项目。徕卡,似乎在一些历史性时刻,总会赋予摄影师某种加持。

如果只能选出一张,我会选择《万水千山》系列中的一幅:

这张照片是我从家所能抵达的最远处——苏州河边,我遇见一尊男孩雕像。他的左肩落着一只和平鸽,面向我的一方是拉起的警戒线,他凝望着黄浦江、望向浦东,望向一种“过去的未来感”。那一刻,我用 Leica M6 按下快门,不只是纪实了那景观,更凝固了一个时代的隐喻。

Q:徕卡以其经典设计和卓越品质闻名,您觉得这种“工匠精神”对摄影创作有什么启发?

A:徕卡的经典,在我看来并不在于它“做了什么,而是没有做什么”,这种极简的克制,让摄影回归。

“工匠精神”最动人之处在于一种专注与沉静,这正是我选择徕卡的重要原因——它让我接近摄影的本质,也给予我创作上的纯粹与留白。

Q:在您看来,徕卡相机是不是一种艺术表达的工具?如果是,您如何通过它传递自己的摄影理念?

A:我为 Leica M装配过一个特别定制的快门按钮,灵感源于世界上最早的佛陀形象——贵霜王朝金币上的佛像。对我而言,相机不仅是摄影工具,更是一种贴身“法器”。它既是自我觉察的通道,也希望通过影像唤起他人的感知与觉醒。

Q:今年徕卡百年展以中国摄影史为主题,您对中国摄影发展的未来有何期待?徕卡在其中可能扮演什么样的角色?

A:摄影术传入中国已有183年,徕卡也正好走过百年。而徕卡进入中国的历史,也已近一个世纪。我珍藏着百年前在上海印有徕卡广告的底片袋,它见证了徕卡与中国影像史的交汇。

今天的中国,是一个摄影大国。但我更期望它成长为一个拥有创作深度与审美高度的“摄影强国”。在这个过程中,徕卡也许仍将继续扮演“静观者”“见证者”乃至“唤醒者”的角色,以其哲学与精神,启发更多中国摄影创作者的内在表达。

大木 鲜花与胶片,街头的温柔坚持

Q:您是从什么时候开始接触徕卡相机的?是什么吸引您选择徕卡?

A:我在2015年的时候买了 LeicaM6,这是我的第一台胶片相机,也是我的第一台徕卡相机。当时我对胶片产生了兴趣,想买一台胶片相机,M6 的颜值和做工满足了我对胶片相机的所有想象。

Q:徕卡相机在您的摄影生涯中扮演了怎样的角色?它对您的创作有何影响?

A:徕卡是我街拍的领路人,带我走进了街头摄影,接触了人文摄影,也让我更加审慎地拍摄每一张照片,因为胶片很珍贵,在拍摄前我会更认真地思考。这个习惯也延续到我使用数码相机,确定后才会按下快门。

Q:“徕卡百年”这一主题对您来说有什么特别的意义?您如何看待徕卡相机在摄影发展史上的地位?

A:我会觉得便携摄影时代有100年的历史了,徕卡是第一个将135mm规格底片带到摄影中,从那时告别繁琐笨重,也是开创发明纪实摄影的品牌。

Q:能否与我们分享一张您用徕卡拍摄的最有意义的作品?这张照片背后有什么故事?

A::可以,这是我用我的 Leica M6搭配一卷柯达彩色负片拍摄的。

“她说她要在铁路两侧种满鲜花!”

这是一条已经废弃的铁路,是三代人生活的地方,也是他们的童年回忆所在。

正如标题所写,这句话来自我在拍摄路上遇到的一位大姐:“我要在铁路的两侧种满鲜花,等来年你们再来的时候,你们可以看到更多的花铺满铁路。”

我想这也是摄影的意义。

Q:徕卡以其经典设计和卓越品质闻名,您觉得这种“工匠精神”对摄影创作有什么启发?

A:专注和耐心很重要,像工匠一样全神贯注只为打磨出最好的东西。摄影师同样需要静下心来慢慢拍,耐心等待最理想的画面出现,并按下快门。

摄影师 大木

自由影像创作者,做一个认真记录生活的人,用影像的方式留住昨天。

皇甫晓亮 徕卡是一种信仰,也是一段旅程

摄影师 皇甫晓亮

西南民族大学摄影专业,12年高校摄影教师/自媒体:“皇大书”至今分享画册200余本,拥有摄影画册及摄影书籍1300余本,并持续增加中。保持做一个摄影内容分享者。

Q:您是从什么时候开始接触徕卡相机的?是什么吸引您选择徕卡?

A:我记得在我高中的时候有个选秀节目,叫“我型我秀”,当时我父亲告诉我徕卡是相机,我说是牛仔裤,因为那个节目我知道了有徕卡,但其是做牛仔裤的,上大学偶然进入摄影专业后,知道了布列松等摄影师,一般新手都会问他们用的是什么相机,结果用的都是徕卡,那个时候才知道徕卡是相机,当时在2009年大二的时候买了Leica M6 TTL 加35mm F2ASPH,一直使用到现在.

Q:徕卡相机在您的摄影生涯中扮演了怎样的角色?它对您的创作有何影响?

A:徕卡像我的初恋,它是我的第一台135胶片相机,至今我仍然使用它,它陪我走过五湖四海,上天入地,因为它很可靠,在任何极端情况下我都照常使用它,就像上次肩带断了相机摔在地上,心想完了,结果拿起来还能正常使用,另外我个人觉得还可以防身,唯一问题就是贵。

Q:在使用徕卡相机的过程中,您觉得它与其他相机最大的不同是什么?

A:我觉得它最大的不同就是可靠耐用,让人放心,而且整体设计感让拍摄的时候十分顺手,虽然它整体不轻,但是让摄影师拍摄的时候很稳,1/2的快门拍摄依旧如意。

Q:“徕卡百年”这一主题对您来说有什么特别的意义?您如何看待徕卡相机在摄影发展史上的地位?

A:徕卡100周年对我的意义就是贵在坚持,它见证了整个摄影的发展,记录了许多世界重大的历史事件,你都可以从中看到有徕卡拍摄的照片流传下来,应该说徕卡是一种信仰。

Q:能否与我们分享一张您用徕卡拍摄的最有意义的作品?这张照片背后有什么故事?

A:2010年和一个朋友去桑科草原拍摄,当时没有游客,整个草原就我和他。我们住在村长家,村长早起请我们吃酥油茶糌粑,还带着我们骑马,那个时候在草原上学会了骑马,30元骑半天,至今仍然记得,是因为第一次带徕卡外出拍摄。

其实这张我也很喜欢,河边的年轻人,前面是一棵枯树,小伙子当时挺开心的,很自然地让我拍了一张,他问我是干嘛的,我说我是学摄影的,来采风。他对我笑了笑,我就顺其自然地拍了一张。小哥在那里看这棵枯树,我当时也没有想什么隐喻,这棵枯树和年轻人之间有什么关系等等。现在看来,一切自有安排。

荒草 冷静凝视中的人群与城市关系

Q:您是从什么时候开始接触徕卡相机的?是什么吸引您选择徕卡?

A:大学毕业之后,曾经非常短暂地用过一段时间 Leica M6胶片相机,但真正意义上的第一台徕卡应该要追溯到 2021年了,那是我从其他行业决定转行做职业摄影师的开始,因为对徕卡相机的执念,所以买了一台二手的第一代 Monochrom黑白机,很多人都很奇怪我为什么第一台会选择它,一方面是之前一直拍胶片,对于黑白胶片非常着迷,这台黑白机是老玩家心中最接近胶片质感的一台,再有就是身边很少有用这台相机的人,我又倾向追求独特的性格,所以就果断选择了它,后来就一发不可收拾,几年时间几乎把徕卡各种型号用了个遍。

至于为什么选择徕卡,我相信所有人都会异口同声吧,它好看,它做工扎实,它全手动,它是旁轴,它是摄影的标志之一,它是大师们的最爱……太多原因了,所有男孩子应该都不会拒绝拥有一台徕卡吧。

Q:徕卡相机在您的摄影生涯中扮演了怎样的角色?它对您的创作有何影响?

A:之前非常喜欢纪实摄影,纪实摄影就绕不开徕卡这两个字,如果做一个梦,梦里无论是在街头还是在其他地方,我相信手里拿的相机大概都是一台徕卡。从创作的角度来说,它是能让我很有欲望随身带着的相机;从工作角度来说,我这两年商业拍摄用得最多的,也是徕卡SL系统。创作把玩有M,随身旅行有Q,职业工作有SL,这几乎涵盖了作为一个摄影师来说的所有用途。

与其说它是相机,不如说是可以信得过的伙伴吧,在灵感枯竭的时候,随手拿起它放在包里,买张机票去一个陌生的地方,对我来说这就是它对我的意义,永远不会腻。

Q:在使用徕卡相机的过程中,您觉得它与其他相机最大的不同是什么?

A:最大的不同应该要说M系统吧,拿起来就会有种“仪式感”,并且你不会依赖它的自动化,因为它没有,所有的一切都需要自己来掌控,这真的是非常迷人的一件事,其他的相机确实很难给到我这样的感觉。手动旁轴相机不光是一种类型,更多的是一种对于摄影的态度与拍照方式的定义。

Q:您认为徕卡相机在当下数字化摄影时代,仍然能吸引摄影师的原因是什么?

A:经典与进步共存,数字化的浪潮是不可逆的,虽然我们这些“老人家”还在每天去讲述情怀,但是科技以及时代的进步是一定要跟上的,M系统的经典就是无论怎样改变它依然还是M,变了又好像从来没变,每次都会给我既熟悉又新鲜的感受。但Q系统和SL系统又会紧跟时代,在内核精神符号得以保留的同时,又不断在进步,变得越来越简单、可靠。

我觉得这就是作为一个相机品牌,能牢牢抓住摄影师内心的最大原因吧。

Q:在您看来,徕卡相机是不是一种艺术表达的工具?如果是,您如何通过它传递自己的摄影理念?

A:在我看来,徕卡相机其实不能定义为“艺术表达工具”,我更想把它定义为“激发艺术表达的工具”,艺术表达单从影像而言,最大的表达工具是人本身,通过各种各样的方式、媒介来传达内心最澎湃的声音,摄影只是其中一个表达方式而已,艺术不能被单纯定义。对我来说,徕卡相机能激发我表达艺术情感的创作欲望,并且帮助陪伴我实现它,这才是它最最重要的内核,动机才是艺术表达最初的起点。

那么有效、稳定地记录下我目之所及的一切,则是它作为伙伴而言最值得称赞的优点。

摄影师 荒草

来自中国北京的人文/商业摄影师,在从事商业摄影工作的同时,也致力于长期创作人群与社会及环境共生关系的主题项目。受到经典纪实叙事方式的影响,习惯通过对等的观察去拍摄,用平静视觉方式呈现人群与所处社会环境的关联与碰撞,通过冷静的语言去传递观点与探讨。

邱子峰 氛围摄影师眼中的“反叛者”

摄影师 邱子峰

大中华区徕卡学院导师、上海国际艺术节特邀摄影师、商业美食广告摄影师,畅销书《氛围美食影像学》作者,还著有《星厨食物造型美学》《生活美学摄影课》等书籍。

Q:您是从什么时候开始接触徕卡相机的?是什么吸引您选择徕卡?

A:十几年前,为一群徕卡发烧友制作俱乐部网站——那些徕卡拍摄的画面仿佛被赋予了生命,色彩浓郁厚重,光影氛围感十足。这大概就是传说中的“德味”,我意识到徕卡不仅仅是一台相机,而是一个能定格时间、视觉叙事的工具。

Q:徕卡相机在您的摄影生涯中扮演了怎样的角色?它对您的创作有何影响?

A:这十年间,徕卡陪伴我走遍山河湖海,也记录下无数平凡却动人的瞬间。它让我学会用镜头“凝视”生活——朋友的笑容、街角的咖啡店、黄昏时的光影变幻……徕卡独特的手动操作方式,让我不得不慢下来,思考构图、等待光线,甚至重新理解“摄影”的本质。

Q:徕卡相机在当下数字化摄影时代,仍然能吸引摄影师的原因是什么?

A:在这个手机摄影和 AI 修图普遍的时代,徕卡反而成了一种“反叛”——它拒绝快餐式的拍摄,坚持用机械的精密和光学的纯粹,让摄影回归“仪式感”。手动对焦的黄斑联动、清脆的快门声,甚至相机握在手中的重量感,都在提醒我们:摄影不仅是结果,更是过程。而徕卡独有的色彩科学,让数字文件也能保留胶片时代的厚重与温度。这种“数字时代的模拟灵魂”,正是它无可替代的魅力。

Q:徕卡以其经典设计和卓越品质闻名,您觉得这种“工匠精神”对摄影创作有什么启发?

A:徕卡的工匠精神,潜移默化地重塑了我的创作态度。让我在拍摄时也自然地更加专注——我会反复调整构图、等待最完美的光线,甚至为一帧画面而开始一场旅行。这种“不妥协”的精神,让作品超越了“记录”,成为带有个人印记的艺术表达。

Q:在您看来,徕卡相机是不是一种艺术表达的工具?如果是,您如何通过它传递自己的摄影理念?

A:当然。摄影是光的艺术,而徕卡是捕捉光的绝佳媒介。我常用它拍摄静物与街景,通过强烈的明暗对比和细腻的色调过渡,营造出类似油画或老电影的质感。比如在巴厘岛旅行时,我用徕卡记录下当地市集的香料与织物,浓郁的色彩和柔和的虚化,让画面仿佛带着热带潮湿的空气和喧闹的人声。这些照片后来在社交媒体上引发共鸣,许多人说“看到了故事”——这正是徕卡的力量:它让技术隐于无形,让情感跃然纸上。

Q:今年徕卡百年展以中国摄影史为主题,您对中国摄影发展的未来有何期待?徕卡在其中可能扮演什么样的角色?

A: 我期待中国摄影能更“ 接地气”——既记录宏大的时代变迁(比如城市化、乡村复苏),也关注普通人的日常生活美学。