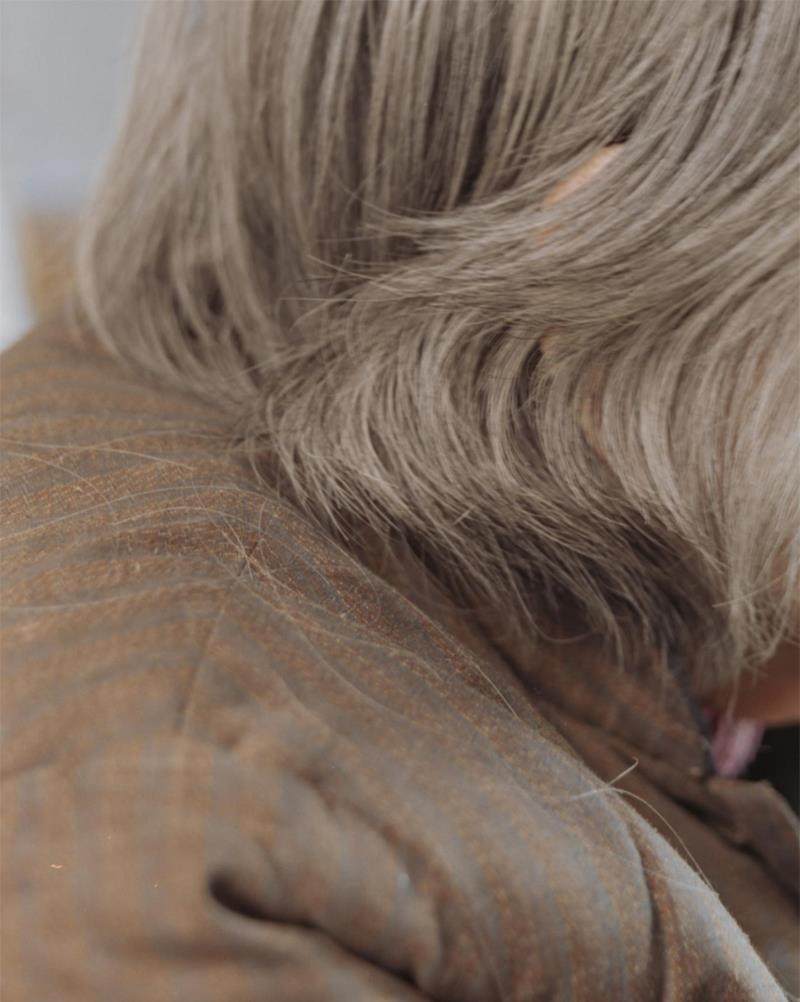

很早就看过彭佳之前创作的那组关于母亲的作品mama,也读了一些她写的关于母亲的文章,都被深深地打动了。这次看到她的新作品《只是奶奶,这个世界真的有黄泉吗?》又再一次被打动。时不时我的脑海中就会不自觉地闪现这两个作品中的细节,显然我很难用简单明了的话语来概括这些照片带给我的感受,因为这样的感受是绵长且延续至今的,每次想起都会有一些不一样的新感受。之所以如此,是因为她的这两个作品对我而言,并不是一个外部性的他者,而是有一个属于彭佳及其家人的外形,但内部装载的却是某种共通性的家庭情感与关系。尽管我的家庭情感和关系与彭佳的全然不同,但是我与她一样,需要面对如何同父母相处,如何理解自己与父母的关系,如何面对家人的衰老、病痛、照护等切实而琐碎的问题,以及如何接受家人的离世,如何理解死亡等等。我意识到自己在观看、回想彭佳的作品时,其实是借她的作品回到自己的家庭生活之中,回到自己的问题与困惑之中。时间久了,我也分不清到底是她的作品在触动我,还是自己的问题在触动我,不过,这样的区分显然已经不再重要了,因为这正是这些作品的价值所在。

可以说,彭佳通过自己的拍摄行为让这一系列原本隐而不显的现实问题得以在摄影这个媒介中显现出来,同时这样的作品也是一面特殊的镜子,能够让观看者在观看的过程中照见自己所面临的家庭问题与具体繁琐的现实处境。这显然是一个优秀的摄影作品才会具备的隐性的公共性。

彭佳的作品在某种意义上看可以理解为私摄影。按照我的理解,私摄影并不是只关注私密性的个人化作品,而是一种出于迫切的自我认知的需求而发生的摄影行动,是通过摄影的方式来反思、理解自己作为一个个体的生命存在。因此,虽然彭佳的作品是以家人为拍摄对象,但是其主要目的还是要解决彭佳自己面临的生命困惑,如她与母亲的关系,她与奶奶的关系。通过摄影,她试图找到自己在这个家庭网络或家族谱系中位置,并找到适合自己的处理方式。而私摄影的“私”因为承载了创作者作为人最朴素也最真切的情感,承载了最现实也最迫切的生命困惑,故而这样的“私”也自然具有了相应的公共性。正如彭佳自己所言,“个体的故事正是社会的缩影”,这种看起来只是关注创作者个人生活的作品,其实是将自己的个人经历转化成一种特殊的社会生活的样本,并以作品的形式抛投回社会,进而激发出社会其他个体身上同样拥有的相似、相关的生命经验、真实情感与现实困惑,并召唤大家以自己的方式去重新理解自己的家庭关系、家庭问题,找到自己在家庭中的位置。

林叶×彭佳

林 想先请你谈谈在拍摄这个作品之前你对奶奶的印象,以及你们之间的情感羁绊。

彭 我的父母在我4岁的时候就离异了,我被法院判给了父亲 。随后他在我小学时再婚,这期间我一直住在奶奶家。