在华的、化长河中,儿童报歌》的市井烟火到《让我们荡起双桨》的湖光瀲滟,从《小燕子》的春意盎然到《种太阳》的童真幻想,这些跨越时空的旋律承载了不同年代儿童的集体记忆,更构筑起中国儿童音乐的审美体系。当历史的车轮驶入新时代,由中国音乐家协会主导的“新时代优秀少儿歌曲创作推广工程”恰似一股清泉,为儿童音乐领域注入崭新活力。2025年3月30日,在第40届上海之春国际音乐节期间,“‘阳光下·童声里’全国优秀少儿歌曲演唱会”于启幕,这场音乐盛会是对“新时代优秀少几歌曲创作推广工程”成果的集中检阅,也是新时代儿童歌曲创作面向未来的宣言。

一、工程奠基:儿童歌曲创作的系统性构建

2023年7月31日,中国音乐家协会在北京正式启动了“新时代优秀少儿歌曲创作推广工程”(以下简称“工程”),标志着我国儿童歌曲创作进入系统性重构阶段。该工程根植于习近平总书记关于文艺工作的系列重要论述,旨在应对改革开放以来儿童音乐生态面临的深层次挑战,如流行文化的商业化逻辑挤压了创作空间,创作者流失、传播渠道萎缩、作品同质化等问题日益突出。中国音协以高度的文化自觉,联合全国音协系统构建起覆盖创作、推广、反馈于一体的系统工程,这不仅是一项创作计划,更是一场涉及音乐生态全链条的深刻变革。

在创作环节,工程构建起跨领域、多维度的创作矩阵,通过全国各省级音协的纵向联动,既聚合了罗木果、谭杨等深耕民族音乐沃土的创作组合,也吸纳了裴钰、王冠奇以及奥飞动漫等熟悉网络传播规律的青年创作力量。为了激活创作活力,工程精心策划了一系列采风创作营,通过主题采风深入生活土壤,结合实地调研、创作研讨、多媒体分享沙龙,激发创作灵感,拓宽艺术视野。这种开放包容的态度在工程启动初期便展现出强大凝聚力,共收到来自全国各地的625首原创作品,其中包括《小花》《我的嘎公》这般浸润着民族音乐基因的佳作,以及《勇气大爆发》《孩子的天空》《星缘四季》等充满网络时代气息的新生代作品。在评选机制层面,工程建立了初选、复选、终选三级评审体系,确保了评审的专业性和广泛性。其中,复选评委由专家、媒体代表、教师代表等

组成,而终选阶段则创新性引入试听反馈机制一组织全国具有代表性的少儿合唱团、少年宫、中小学、幼儿园开展多轮试唱,让儿童成为最终评判者。这种“从儿童中来,到儿童中去”的闭环评选机制,使《唐诗里的中国》《得一歌》《书香千年》等兼具文化厚度与童趣的作品脱颖而出。评选过程不仅是对作品的艺术淬炼,更是对几童审美需求的深刻洞察。在传播层面,工程以全媒体传播矩阵突破传统文艺工程“重创作轻传播”的窠臼,构建起线上线下深度融合的立体传播体系。线下通过儿童春晚、校园展演等场景实现精准触达,线上则依托腾讯音乐、网易云音乐等数字平台形成裂变传播,更创造性地将作品转化为手势舞、方言版等多种形态。入选歌曲配备定制化MV,以“短视频 + 音乐”的传播模式在社交媒体引发二次创作热潮。这种“大屏 + 小屏”“专业 .+ 大众”“传唱 + 创编”的复合传播模式,形成了从作品孵化到价值转化的完整闭环。工程于2024年12月1日最终遴选出20首兼具强烈时代气息,思想性、艺术性和传唱性的精品力作(见表1)。

表1“新时代优秀少儿歌曲创作推广工程”全国优秀少儿歌曲征集评选活动入选作品

《勇气大爆发》《孩子的天空》 (六一特别版)

演出:上海市虹口区第三中心小学

乐队:崔语翎、谢芝珩、廖佳芃、王艺萱

领唱:李泓萱、叶芮琳、骆涵筠

《唐诗里的中国》

演出:李忻瑞、刘嘉杰等

上海市静安区青少年活动中心舞蹈团

《星缘四季》

演出:上海市民办桃李园实验学校

领唱:张茗涵、周禾苒

《小花》

演出:上海市普陀区青少年教育活动中心合唱团

领唱:马艺源、马海有哈、朱海、何佳忆(四川大凉山喜德县果果合唱团)

二、演唱会观察:新时代儿歌的多元表达

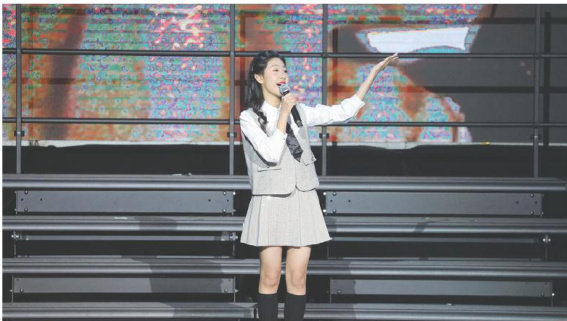

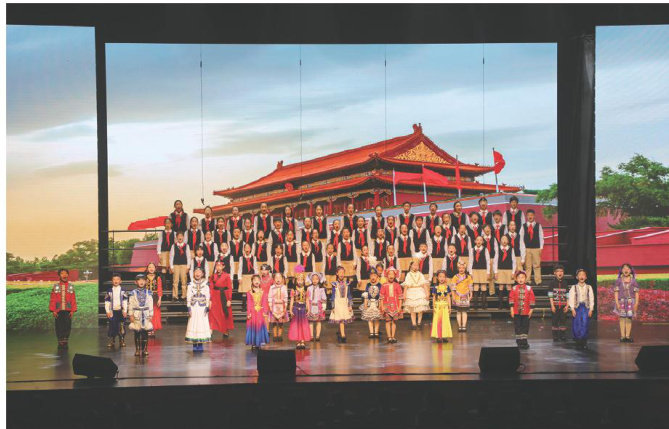

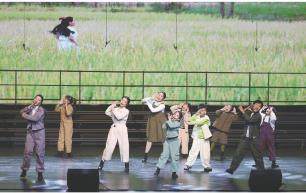

2025年3月30日的“阳光下·童声里”演唱会,是工程成果的集中展演。此次音乐会由中国音协、上海市文联联合主办,以“上音”歌剧院为舞台,汇聚了13支小学或少儿艺术团体,共计八百余名少年儿童参与,呈现17首新时代儿歌代表作。演出分为“孩子的天空”“把未来点亮”两个篇章,通过童声独唱、重唱、合唱及表演唱等形式,营造了一个沉浸式艺术体验空间。

传统文化的现代表达是本次演出的一大亮点。《唐诗里的中国》以唐诗为创作素材,选取李白《静夜思》中的“床前明月光”、张继《枫桥夜泊》中的“寒山寺钟响”、杜牧《清明》中的“牧童遥指的村庄”、孟郊《游子吟》中的“临行密缝”,以及杜甫《登高》中的“潦倒新停浊酒杯”等经典诗句,将这些脍炙人口的诗句融合成富有新意的歌词文本,勾勒出一幅美丽典雅的诗词画卷。作品采用加变宫音的六声燕乐调式,在保持民族调式特色的同时增强旋律流动性。伴奏中融入竹笛与吉他,并穿插《静夜思》的童声朗诵,形成“唱中有诵、诵中带吟”的立体呈现,使千年诗韵在童声演绎中焕发新生。

《寸金寸光阴》化用“一寸光阴一寸金”典故,在节奏设计上融合传统童谣元素。主歌部分颇有“大风车吱呀吱哟转”的律动感,副歌旋律则有儿歌《丢手绢》的游戏韵律,在歌声中有效传递了传统蒙学惜时进取的价值观念。

此外,已入选但未能参演的《书香千年》以“囊萤映雪”“凿壁偷光”等典故为创作素材,同时融入“读万卷书,行万里路”的现代教育理念,采用唱诵结合的形式,赋予传统美德以时代新义,营造出浓厚的书香氛围。《得一歌》则深入挖掘传统经典,歌词提炼自《道德经》“昔之得一者”章句,将“天得一以清,地得一以宁”的哲学思想与儿童理解的书法启蒙相结合。作品中融入王羲之《兰亭序》、颜真卿、柳公权等书法大家,在几童心中播撒中国书法文化的种子。

民族音乐元素的运用也令人耳目一新。《雁南归》作为彝族音乐元素的创新表达,以大凉山童谣为基础,采用彝语与普通话双语创作的二声部合唱形式,由四川大凉山彝族女孩巴青布呷与上海市普陀区青少年教育活动中心合唱团共同演绎,传递出跨越地域的团结情谊。歌曲创作根植于凉山彝族音乐传统,从当地“大雁”象征思念的文化意象中汲取灵感,通过“大雁三问”描绘了一幅从平坝到山谷的金秋丰收景象,表达了孩子们对丰收的渴望和对外面世界的向往。全曲以a羽五声调式为基础,音调略带忧伤,承袭了彝族山歌的忧郁气质。旋律设计上频繁出现四五度、八度跳跃,曲调起伏跌宕,结尾多下行走势,保留了彝族民族音乐的特点。①在结构布局上,作品采用三段体架构并贯穿单一节奏型。首段以平稳的四分音符铺陈,二声部采用下行三度平行进行,如同雁阵南飞的队列;中段通过密集的音型变化展开三段递进式追问,女声领唱与合唱声部形成此起彼伏的对话;末段以卡农式模仿展开高潮,上行音阶与紧缩节奏形成戏剧性对比,最终在高音区戛然而止,营造出雁影掠过天际的视觉效果。在实际演出中,作品通过跨地域合唱实现文化对话。大凉山的孩子用母语演绎彝语段落,与上海少年的普通话声部交织,使《雁南归》这样的作品既成为彝族文化的有声名片,又成为展现中华民族多元一体的音乐载体。

《我的嘎公》以土家族少年视角,通过新时代生活情境展开叙事。歌曲通过孩童讲述“嘎公乘高铁看世界”的温情故事,在音乐层面实现土家族山歌、平腔小调与当代流行节奏的有机融合。创作者擷取土家“打溜子”锣鼓点的典型节奏型作为伴奏,并在每句末尾采用前十六后小附点的节奏型模仿土家方言语气特点。此外,采用民谣吉他和弦乐组配器伴奏,使得作品具有流行歌曲的传播特质。

儿童生活的立体化书写展现新时代风貌。《校园变变变》采用情景表演唱的形式,以微观视角展现了宏观变化,通过祖孙三代的叙述,生动描绘了校园、校舍、校貌的变迁。该作品颂扬了义务教育均衡发展为城乡带来的深远影响,揭示了义务教育在不同历史阶段的演变,同时表达了青少年对校园生活的深厚情感以及对未来美好生活的向往。《我要认识你》巧妙地融入了学科符号,通过“123”“哆来咪”“aoe”“ABC”等元素展现了学习过程中的乐趣。演出采用师生对唱,类似于中文版的《Do-Re-Mi》(音乐剧《音乐之声》插曲)。乐曲采用变化重复手法,其中第一段呈现了教师的教学过程,而第二段则展示了教师引导与学生互动的环节,这种表现手法贴切地反映了校园学习生活的实际情景。

家庭与社会题材通过孩子的视角展现几童生活。《在爸爸的肩膀上》通过旋律模拟亲子间的对话,借助“星星落在发梢/月光爬上眼角”的隐喻,形象地描绘

《雁南归》

演出:上海市普陀区青少年教育活动中心合唱团

领唱:巴青布呷 (四川省凉山州喜德县喜德瓦尔学校传承童谣班)

《在爸爸的肩膀上》演出:田觅蜜

《校园变变变》

演出:上海市静安区青少年活动中心合唱团

领唱:李婧晞、张志欣

《我要认识你》

演出:上海市闵行区七宝镇明强小学

领唱:姚雨柔 (教师)

《中国我的爱》

演出:上海市黄浦区青少年艺术活动中心春天少年合唱团

领唱:袁妙、李若溪

入坊

《一米》

演出:葫芦童声组合

领唱:谭筱谕、马偲、李籽芊、李昊妮、罗天择、席宇超

了父亲的辛勤付出。该曲的创作与演绎均具有一定的挑战性。与传统儿童歌曲相比,其歌词结构并不遵循常规的规律性,如主歌部分:“满天的星光,我说老爸哪颗最靓,你二话不说托我在肩上。淡淡的月光,照在你皱纹的脸上,你骗我说摘下给我看。爸爸呀为啥那么忙,经常不在家,我只有一个愿望,请你陪伴我身旁啊”,歌词的字数组合为 5+8+10 、 5+8+9 、 8+5+7+8 。作曲家运用低音区的“56123”五个音,结合4/4、2/4拍子的变化,以及节奏上的空拍、附点、十六分音符、切分和连线等技巧,与歌词内容相辅相成,增强了歌曲的叙事性和动力感。《小花》以四季轮回为经,民族团结为纬,编织出一曲献给祖国花朵的纯真赞歌。这首歌词采用“小花歌唱”的拟人化手法,将祖国新貌凝练为四季更迭的自然景象,旋律创作与歌词意境形成完美呼应。全曲采用E五声宫调式,明快的音阶排列如晨光穿透薄雾,主歌部分遵循“起承转合”的形式,前两句旋律的重复如同种子萌发的生长节律,第三句的变奏则似破土而出的生命突围,符合儿童认知的重复记忆规律。副歌部分沿用了主歌中的第二乐句进行变化重复,通过八度大跳与级进旋律的交织,象征着风中自由摇摆的小花,充满了旺盛生长的生命力。当葫芦童声在舞台上舒展歌喉,纯净的人声与晶莹的配器相融,恰似千万朵小花在祖国大地上次第绽放,象征着“各民族儿童如百花齐放”。《一米》以孩童视角,展现了他们探索世界的奇妙方式。歌词以雪花低空漫舞、蚂蚁列队迁徙等微观意象,勾勒出被成人忽视的自然风物,旋律则以轻快的节奏模拟孩童奔跑的步点,编曲采用电子音效与摇滚元素,既保留童真本色又注入现代气息。舞台演绎上,孩子们或伸手捕捉“风的形状”,或踞脚触碰“光的轨迹”,这些即兴设计的小动作使得孩童在舞台上呈现出舒展的自然的表达。《我想去看看》这支二声部合唱作品,通过山区儿童的视角,描述了他们希望获得知识和认识这个世界的美好愿景。其创作灵感源自教育扶贫的实践,支教老师通过云端课堂架起知识桥梁,乡村少年在实时合唱中与城市孩童共享艺术星空。

“主旋律”儿歌创作在传承与创新中焕发新生。《高举队旗跟党走》 (刘灏曲、洪雨露词)以进行曲风格延续红色基因,保留了《中国少年先锋队队歌》《共产主义接班人》昂扬气质的同时融入现代和声技法。歌词以少年视角展开,使用“幸福”“快乐”“未来”等词汇,勾勒出新时代少先队员的精神图谱。作品采用2/4拍与A大调的明亮组合,弱起小节的设计使齐唱更具推进感。《中国我的爱》则以文化“混搭”开辟主旋律创作新境。在歌词创作中,新时代的象征如“蓝天白云”和“绿水青山”被巧妙融入,采用第一人称的叙述方式,增强了听众的代入感,使得对祖国的赞颂转化为一段旅行日志式的体验。

《我的嘎公》

演出:春天

《我想去看看》

演出:广州市荔湾区青少年宫荔湾童声合唱团河北省音乐家协会马兰花儿童声合唱团

领唱:侯梓馨、陈永涵、邱传铭

在作曲方面,主歌部分以四分音符为基础,构建了稳固的音乐框架,而副歌部分则通过突变至切分节奏,模拟了心跳加速的生理反应,京胡与电子鼓的对话则形成传统与现代的声部竞演。尤为引人注目的是说唱部分的创新设计,童声饶舌围绕“中国,我的爱”这一核心主题,通过节奏的多种变化,实现了情感的逐步升华,使这首作品成为时代爱国歌曲的标杆。《幸福少年》作为《社会主义核心价值观组歌》系列作品的开篇之作,深刻阐释了社会主义核心价值观的主旨。其歌词虽简短,却富含深邃的意境,如“摇篮里笑容荡漾”“红领巾亲吻脸庞”等意象,以细腻的笔触描绘出一个沐浴在母爱与理想光辉下的童年景象。作曲家巧妙运用6/8拍的“摇篮曲”风格,与孩子们在半梦半醒状态下的纯净音色相得益彰,共同营造出一种温馨的氛围。《把未来点亮》由男中音歌唱家廖昌永和孩子们共同演绎,以温暖而激昂的旋律,传递着对未来的无限憧憬与积极向上的力量。这首作品自2021年六一儿童节发布以来,便以其清澈质感和蓬勃朝气,成为新时代少年儿童的精神符号。歌曲将“灯塔”意象融入创作基因,呼应了党的百年征程指引。歌曲主歌部分采用平稳的八分音符推进,如同稳健前行的步履;副歌突然升调并加入和声伴唱,“手牵着手传递美好力量”的呼号在八度跳跃中进发,形成情感宣泄的出口。特别是“我拥有一道光”的副歌段落,通过“光”的意象完成三重升华:既是个人理想的微光,又是集体奋斗的星火,最终汇聚成照亮民族复兴的璀璨银河。这种“以小见大”的创作手法保持了童真本色,也承载超越年龄的思想深度。当童声合唱团在舞台上舒展歌喉,纯净的声线与昂扬的旋律共振,新时代少年“无畏前行”的精神风貌跃然而出,更完成对“强国有我”时代命题的艺术作答。这首作品证明:主旋律创作既可振聋发聘,亦能润物无声,关键在于找到历史逻辑与儿童认知的契合点。

结语

当《歌声与微笑》的经典旋律在新时代的舞台上再度回响,历史与当下的对话悄然展开。这首诞生于1986年的作品,历经四十载岁月洗礼仍葆有鲜活生命力,印证了优秀儿童歌曲跨越时空的文化价值一它们不仅是童年记忆的载体,更是时代精神的镜像与美育传承的纽带。信息技术的迅猛发展为儿童歌曲传播开辟了广阔空间,短视频平台的裂变式传播让《勇气大爆发》等作品实现亿级流量覆盖,使几歌传播突破时空界限。但技术只是载体,真正的生命力始终源自作品内核。那些在孩童心田播撒真善美的旋律,既需要保持儿童本位的纯真视角,更要承载记录时代、启迪心智的双重使命。社会多元化与审美碎片化提出更高要求,儿童歌曲需在坚守文化根脉与拥抱时代新声之间找到平衡。这要求创作者既要深扎生活土壤,捕捉现代儿童的真实情感与生活场景,又要善用新技术、新语汇,让传统文化在童声演绎中焕发新机。“阳光下·童声里”演唱会呈现的创作实践,为新时代儿童音乐发展提供了启示。《唐诗里的中国》将千年诗韵转化为童声可感的旋律图谱,《我的嘎公》让土家族文化基因与高铁时代叙事共振,《把未来点亮》用蓬勃朝气托举家国情怀。这些作品的成功源于对“儿童主体性”的深刻认知。创作者们以“蹲下来对话”的姿态,既尊重儿童的审美趣味,又注重价值观的柔性浸润;既开掘民族音乐宝库,又探索现代表达形式,最终实现思想性、艺术性与传播力的有机统一。站在历史与未来的交汇点,新时代儿童歌曲创作正在书写新的篇章。它延续着《让我们荡起双桨》的纯真底色,也进发着《星缘四季》的科幻想象;承载着《卖报歌》的现实关怀,也跃动着《一米》的都市节奏。这种传承与创新的辩证统一,本质上是对儿童美育规律的深层把握:唯有真正理解儿童、尊重儿童、引领儿童,才能让稚嫩童声既唱响个人成长的欢歌,又汇入民族复兴的壮阔和声。这或许正是中国儿童音乐永葆青春的根本密码一一在时代浪潮中守护童心,让每个孩子都能在歌声里遇见美好,在旋律中种下希望。

《寸金寸光阴》演出:上海市建平实验地杰中学

《幸福少年》演出:中国福利会少年宫小伙伴艺术团合唱团

《歌声与微笑》演出:小荧星艺术团合唱团

① 静心苑、廖红梅《四川地区特色音乐文化研究》,北京:中国书籍出版社2021年版,第182-183页。

② 《幸福少年一社会主义核心价值观少儿组歌》,该套组歌以富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善24个字的社会主义核心价值观基本内容为主线的12首合唱曲,再加上1首开篇合唱曲和2首结束篇合唱曲,共同组成一组15首的原创少儿组歌。

[本文系2021年国家社科基金重大项目“中国共产党革命音乐百年发展史研究”(项目编号:21&ZD035)]

华伟康博士,上海音乐学院学报《音乐艺术》编辑

(责任编辑张萌)