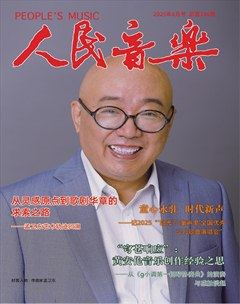

当 《新闻联播》片头曲如老友问候般袅袅奏响,当《同一首歌》勾起海外游子的思乡情肠,是他用音符篆刻着国民记忆的声纹密码。他从未满足于单一领域的创作成就一其作品涵盖歌剧、音乐剧、清唱剧、舞剧、歌曲、影视音乐、合唱、器乐、舞蹈音乐等多种体裁,并在众多个专业领域斩获奖项。其歌剧对当今中国歌剧创作风格探索创新、对行业的繁荣发展和歌剧文化的传播都产生了深刻影响。他就是作曲家孟卫东。值此孟卫东老师七十岁华诞之际,我们谨从他的歌剧创作入手,循着《雷雨》初啼的回响旋律,穿越《山海情》的西北风沙,触摸《天使日记》的抗疫之光,探寻这位作曲家歌剧创作独特的艺术魅力。

一、从音乐启蒙到歌剧创作成长之路

孟卫东的音乐成长之路之路经历了中学、部队、大学三个关键阶段,每个阶段都为他日后的歌剧创作奠定了坚实基础。

(一)中学时代的音乐创作启蒙(1968-1970)

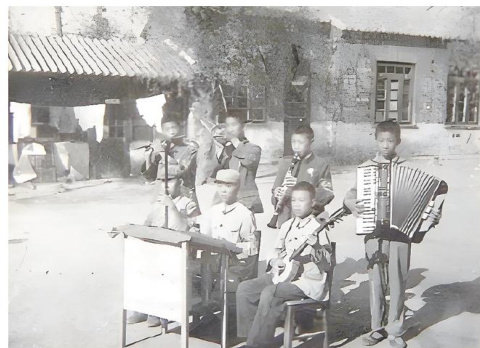

1968年,13岁的孟卫东刚念初中(就读于北京铁路一中),就被推荐加入学校宣传队学习手风琴,从此与音乐结下不解之缘。通过宣传队的学习实践,他逐渐习得对多种乐器的初步认识,并逐步建构起基础音乐理论框架与器乐表现能力。难能可贵的是,在宣传队的不断学习与演出经验积累中,他逐渐萌生了音乐创作的冲动,于是开始提笔写下那些自称为“幼稚的旋律线”。这些早期创作实践虽然稚嫩,却为其后续专业作曲能力的发展奠定了重要基础。

1970年,中学宣传队乐队合影(拉手风琴者孟卫东)

20岁时的孟卫东

1987年,中央音乐学院毕业照

(二)军旅生涯的戏剧思维构建(1970—1979)

1970年,时年15岁的孟卫东凭借自己的手风琴演奏特长被选送到部队,开启了专业艺术生涯。他在长达九年的军旅艺术实践中,他接受了系统的专业训练与创作实践,逐步构建起独特的戏剧创作思维体系。首先是多元化的艺术实践积累。作为部队文工团核心成员,孟卫东除担任手风琴演奏外,还深度参与戏剧编创全过程,先后承担编剧、乐队司鼓、声乐指导等不同职能。这种多岗位跨专业的艺术实践使其系统掌握了吹奏、拉弦、弹拨、声乐等复合型艺术技能。文工团定期组织的北京曲艺团观摩研习项目,加之其自主开展的地方戏曲田野调查(涵盖京剧、皮影戏、评剧、河北郴子、河南坠子、山东琴书、大鼓等多元剧种),培养了孟卫东对民族音乐形态的深度解构与重组能力,为后期音乐创作中的民族元素创新性转化奠定了学理基础。其次是高强度的即兴创作训练。在完成部队政治宣传任务过程中,孟卫东创造性地建立了“时事触发一快速创作一舞台验证”的三维创作机制:以新闻事件为创作母题,在限定时间内完成从文学脚本、旋律谱写到乐队编配的全流程创作,并通过部队集会、文艺汇演等场景实现作品即时传播。这种“命题一创作一反馈”的闭环训练模式,不仅锻造了其高效的音乐叙事能力,更培育出独特的艺术抗压素质。其三是体系化的戏剧思维养成。正如音乐理论家居其宏教授所强调:“歌剧作曲家,同时,也必须是深暗戏剧创作规律的戏剧家。”①特殊历史时期,孟卫东获得与下放部队的戏剧名家(包括时任中央戏剧学院导演系主任张仁里教授等)共同生活、创作的特殊机遇。通过参与经典剧目的联合排练、舞台演出及理论研讨,他系统掌握了戏剧冲突构建、角色动机发展、舞台时空转换等核心创作原理。这种浸润式的戏剧教育,最终形成其“音乐戏剧化、戏剧音乐化”的独特创作理念,在日后的歌剧作品中呈现出音乐叙事与戏剧张力高度融合的艺术特征。

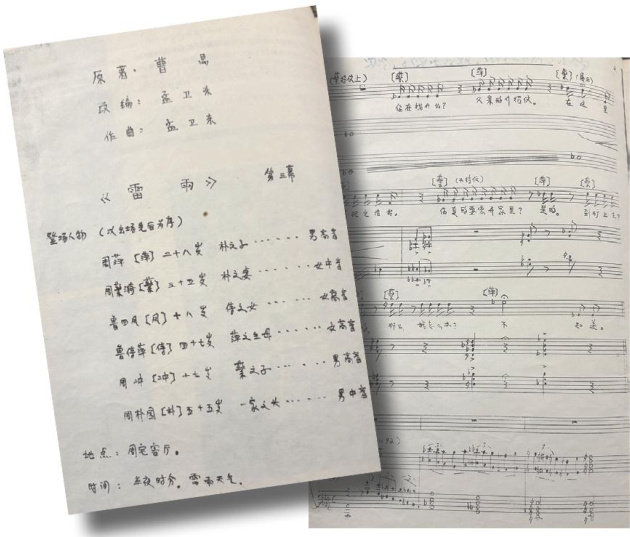

《雷雨》手稿 孟卫东提供

1987年,曹禺夫妇与《雷雨》剧组人员合影:右二曹禺、左三孟卫东

担任央视“青歌赛”评委

(三)大学时代的歌剧创作之雏(1979-1987)

1979年,孟卫东结束了军旅生涯,以专业手风琴演奏员身份考入中国铁路文工团,从此进入专业文艺团队,并跟随当时在中央乐团工作的施万春学习和声知识。1983年,他顺利考入中国音乐学院作曲系干部进修班,师从张筠青、杨通八、孙云鹰等作曲家,系统学习作曲、曲式、和声、复调等专业课程。1984年,孟卫东以优异的成绩考入中央音乐学院作曲系三年学制大专班,在徐源、吴式锴、周勤如、王世光等老师的指导下潜心学习作曲。20世纪80年代,中国乐坛从停滞中复苏,港台音乐在内地流行,本土原创音乐开始发展。流行音乐、摇滚乐和交响乐均呈现多元化趋势。歌剧则进入恢复和转型期,创作呈现多元化和民族化探索的双重特征,但创作量和受众数量较都十分稀少,远不如其他音乐类型繁荣。1987年,就读于中央音乐学院的孟卫东迎来毕业季。在构思毕业作品时,同学们都选择了为器乐、交响乐配乐等。孟卫东则遵从自己内心的声音,将多年的音乐积淀与对戏剧的热忱融会贯通,开始了人生第一次创作歌剧的大胆尝试对曹禺经典话剧《雷雨》(第三幕)进行音乐戏剧化转译。

歌剧《雷雨》的创作对于当时的孟卫东来说是一个庞大的工程,不仅是作曲,甚至连剧本都是他按照歌剧的结构和规范进行改写的,邀请中央歌剧院乐队担任伴奏,演员也是由中央音乐学院学生担纲。

1987年6月19日,歌剧《雷雨》在中央音乐学院大礼堂上演,曹禺夫妇应邀出席。演出结束后,曹老上台接见演员,激动地说:“音乐精彩极了,写得很好,非常动人…。 ”②次日,中央电视台新闻联播栏目还专门进行了报道。

歌剧《雷雨》一改传统民族歌剧“话剧 + 唱”表达方式,以“咏叹调 + 宣叙调”贯穿始终。无论是繁漪向周萍倾诉时的咏叹调、四凤准备轻生时的咏叹调、侍萍得知四凤怀上了周萍的孩子时的绝望的咏叹调,还是周萍与四凤的重唱《四凤,我的小羊》、周萍、四凤与侍萍的三重唱等,旋律都十分优美,甚至都可以单独作为音乐会表演曲目。他的音乐采用了典型的民族调式与西洋的配器、和声相结合,作曲风格既不同于中国传统的民族歌剧,也不同于纯正的西洋歌剧,而是“西洋的手法,中国的曲调”③。歌剧《雷雨》是孟卫东早期对戏剧和音乐结合的成功探索,标志着他歌剧创作艺术风格的初步形成,如西洋咏叹调与民族调式的融合;宣叙调与汉语的发音特性的融合;旋律的美感与民族音乐元素的融合风格特征,以及“能唱的绝对不说”“演员爱唱、观众爱听”等价值追求。这些探索在他后续的歌剧创作中都得到进一步发扬光大。

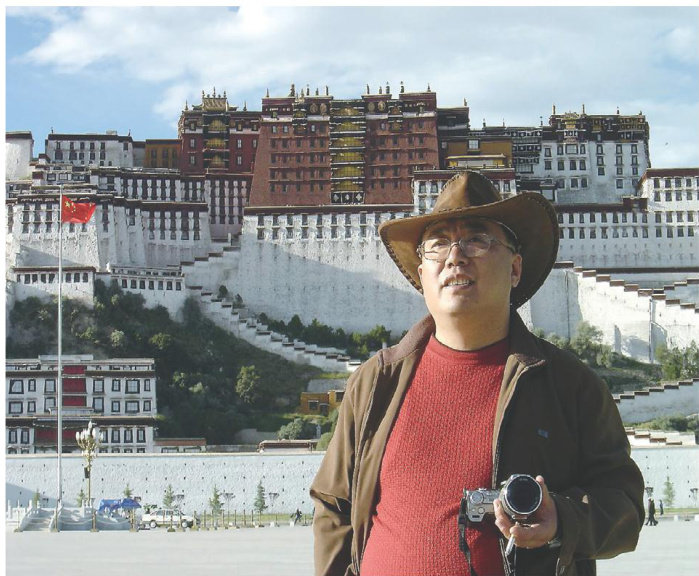

在西藏采风

与歌唱家阎维文在中国文联德艺双馨文艺工作者表彰大会

二、孟卫东歌剧的创作密码

自1987年《雷雨》演出后的二十多年里,孟卫东未曾涉足歌剧创作领域。这二十多年,中国社会从计划经济的余晖逐步走向市场全球化的浪潮,中国音乐在技术、资本、文化等碰撞中走向繁荣。在歌剧领域,从20世纪80年代刚有所发展就面临市场经济的冲击;90年代创作持续低迷,作品数量进一步萎缩;本世纪初,数量虽有所回升,但艺术性与大众化的博弈加剧,市场化的阵痛仍在延续。彼时的孟卫东不断接收到各种歌曲、电影及电视剧主题曲、电视节目片头曲等创作委托,导致其虽有创作歌剧的愿望,却因时间精力有限而未能付诸实践。2010年后,随着国家经济的持续发展,人民生活水平和精神文化追求日益增长,国家对文化建设支持力度越来越大,更多社会资本投入支持歌剧创作和推广,中国歌剧迎来繁荣发展时期。2011年,时隔《雷雨》创作24年之后,孟卫东与歌剧的缘分因为《红河谷》的创作而再次咬合。从2011年至2024年,孟卫东共创作了13部歌剧,加上《雷雨》,孟卫东的歌剧创作总数已达14部。由于任务时间紧,孟卫东歌剧创作常常呈现出“极限时间压力”特征,但他总能在规定时间内高质量完成任务。从方法论的角度看,其创作背后具有三个方面的有效机制:

(一)民族音乐素材库的预制系统通过长期的各地采风,孟卫东积累了大量民族民间音乐素材,构建了一个可以迅速提取的母题资源库。在创作歌剧时,他还会深入特定地区进行采风,以收集丰富的民族音乐素材。例如,在创作《一江清水向东流》时,他随重庆市歌剧院前往长江沿岸的奉节、三峡等地,体验长江流域的风土人情,采集土家族的山歌、锣儿调。在《山海情》的创作中,他以西北民歌为基础,融合宁夏“花儿”、陕北民歌、山西民歌等民间音乐元素,使歌剧具有鲜明的地域特色和民族音乐风貌。在筛选素材时,他会根据歌剧的题材特性做出取舍。如《山海情》中《苦瘠甲天下》唱段,源自孟卫东采风时切身感受到当地的恶劣环境,“贺兰山脚下的大戈壁,除了石头几乎寸草不生,很难想象人怎么能在这种环境里生存”④。创作时,他仿照宁夏花儿,采用弱拍起的“哎呦…”开头,好似无奈的叹息,刻画了当地群众生活悲苦、出路难寻的百姓群像。而《心中有个尕妹妹》唱段,则吸收了宁夏花儿、陕北民歌等民间音乐元素,采用得福与水花二重唱,前半段叙事,交代得福与水花的人物关系和过往经历;后半段抒情,旋律欢快明媚,抒发两人之间的真挚感情。又如在《侨批》中,既使用了广东的民歌素材,又使用广东高胡、三弦、笛箫、琵琶等乐器,在雄厚的交响乐中加入极具广东特色的音调,唤起剧中人物对乡音的思念与情感。

创作歌剧《方志敏》期间赴江西采风

(二)模块化创作流程孟卫东的歌剧创作流程中融合了模块化思维,采用“主题先行一结构预制一细节填充”的三段式工作法,形成了独特、高效的创作模式。一是主题先行:以核心立意驱动创作。歌剧创作紧扣剧本核心立意,以核心主题作为“模块单元”贯穿全剧。例如,《山海情》融合西北地域音乐元素与民族史诗气质,凸显脱贫攻坚的主题;《红船》采用《国际歌》《国歌》的旋律素材作为主导动机,通过首尾相接、变奏发展的手法构建音乐脉络,实现了音乐与历史主题的深度呼应。二是结构预制:遵循歌剧艺术规律。孟卫东遵循“西洋手法、中国气派”的创作原则,将歌剧的西方体裁与中国民族音乐元素进行模块化整合。例如,《红河谷》大量提取西藏民歌的旋律特征作为音乐模块,与西方歌剧的咏叹调、重唱结构相结合;《山海情》采用“原生态花儿 + 原创音乐”的双线结构,通过调式变化强化人物命运对比,既保留了民族音乐的辨识度,又满足了歌剧戏剧性的表达需求。三是细节填充:本土化与创新融合。通过地域元素的有机融入和技术手段的灵活运用,将剧本与音乐进行动态适配。例如,《一江清水向东流》中采用土家族山歌旋律与方言演唱,既保留民俗韵味又符合现代审美;《山海情》中菌菇培植口诀被谱成富有律动感的旋律;《义勇军进行曲》中的不和谐音烘托紧张氛围、合唱与独唱相呼应的织体设计增强戏剧表现力。此外,孟卫东还采用“边演边改”的动态优化策略,使作品精益求精,形成观众回馈到作品创作的闭环机制。如《天使日记》音乐在排练中调整百余处,使专业作曲技法与观众审美需求持续契合。

(三)协同化创作团队孟卫东歌剧创作核心合作模式常围绕“作曲 + 编剧 + 导演”较为稳定的核心团队进行,在不同作品中与多位优秀艺术家形成深度协作。如在他创作的14部歌剧中,与王勇编剧合作4部、与冯柏铭编剧合作3部;与廖向红导演合作7部;甚至与主演也有比较稳定的合作,如与歌唱家王宏伟合作2部、与吕薇合作2部等。这种相对稳定的创作核心团队,形成扁平化的创作空间,团队资源形成合力,减少沟通成本,提升创作质效。

孟卫东歌剧创作方法论赋予了歌剧以灵活的创新空间,为中国歌剧的创作提供了可复制的模板,成为当代歌剧创作的重要范式之一。

三、孟卫东歌剧的风格体系

孟卫东的歌剧创作始终贯穿着“旋律是音乐的灵魂”的核心理念,其作品中构建起独特的“传统基因 + 现代语法”特征。这种创作特征既体现为对普契尼式人文关怀的继承,更彰显着对中国音乐语境的深刻认知,其独特性可从三大维度剖析。

(一)扬弃技法,乐由心生是将技术隐于旋律之中。孟卫东反对一切炫技,认为作曲技术是根基,但必须服务于歌剧的表达,好的歌剧音乐应该是将复杂技法隐藏在流畅旋律之中,使观众既能感受到音乐的情感张力,又不被技术性细节干扰。如《红船》中《我有一个梦》唱段,采用五声音阶与西方咏叹调结构结合,旋律线条宽广悠扬,但隐藏了动机发展、调性对比等技法,使李大钊与毛泽东的唱段形成革命精神的传承感。剧中音乐既有恢宏的交响性(如《启航,驶向远方吧》的合唱),又通过《细妹子诉说苦难》等唱段展现细腻的民族韵味,技术服务于戏剧冲突与人物塑造。二是对现代作曲技法选择性扬弃。孟卫东反对“技术至上”的创作倾向,反对将现代作曲技法等同于“创新”。他认为,某些现代作曲技法(如无调性、序列音乐、解构主义等)过度强调技术实验,导致音乐失去情感共鸣与大众审美基础,忽视作品的可听性和情感共鸣,使得“唱的人不爱唱、听的人不爱听”。但他并非全盘否定现代技法,而是主张“技法服务于表达”。如在《义勇军进行曲》的“白色恐怖”场景中,他使用不“协和”音程(如增四度)营造紧张氛围。但这种技法仅作为局部渲染手段,整体仍遵循传统和声的解决逻辑,避免脱离调性系统的“音响实验”,将现代技法作为传统和声的调味剂。三是以调性逻辑为情感根基。孟卫东认为,无调性音乐割裂了中国观众的审美惯性,且难以承载集体记忆的象征功能。因此,他的作品始终以明确的调性中心。如《邓世昌》中的《你是大海的朝阳》将历史人物转化为情感载体,通过C宫调与F宫调的转调制造时空跨越感;《盼你归来》中的《紫色桐花》唱段,在D商调框架内嵌入“布鲁斯”音阶;《尘埃落定》第四幕侍女帮腔“啊玛楞吉松啦”的微分音滑唱,始终锚定在G宫系统调内;丹珠的咏叹调《用我的真心称颂你的名字》以藏族羽调式为基础,通过升高导音形成临时离调,既保留藏族民歌的苍茫感,又增强戏剧冲突。《红船》中毛泽东与李大钊的核心唱段《我有一个梦》,在G大调基础上融入五声音阶,形成史诗感与民族性兼具的旋律线条。孟卫东的歌剧作品,其音乐无论怎样变化,都能找到对传统调性的坚守,实质是在全球化语境中探寻中国歌剧的“调性锚点”。

与歌剧《天使的日记》演职人员留影

与歌剧《红船》导演黄定山(右)、指挥王燕(中)一起排练

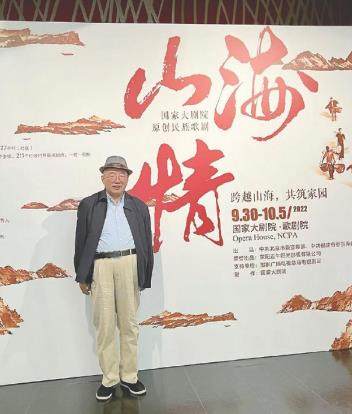

歌剧《山海情》首演时留影

(二)民族音乐的基因重组孟卫东歌剧继承了《白毛女》以来中国歌剧对民族音乐运用的传统,但与《白毛女》等传统歌剧对民歌、戏曲等传统音乐元素的直接引用不同,他的“民族化”并非对民族音乐元素的简单复制,而是通过“元素解构一现代化转译一符号提取一语境重构”的四重机制,将原有音乐元素转化为具有现代审美的音乐语言。一是戏曲“板腔体”结构的突破性借鉴。孟卫东的歌剧音乐,既借鉴戏曲的板腔体结构,又打破传统戏曲板式的固定模式,板式不再是固定模板,而是可拆解重组的戏剧能量单元。如《一江清水向东流》,借鉴戏曲板腔体结构,又突破板腔体的固化模式,加入花腔,引入爵士鼓、吉他等乐器,让整部歌剧呈现出时尚感;《山海情》中水花的咏叹调《天边云起云飞扬》,通过拖腔、甩腔等戏曲技法强化角色内心挣扎,突破了板腔体传统、晦涩的刻板印象;《尘埃落定》第四幕,二少爷《我很傻》唱段,乐队集体沉默,只有侍女们悲伤地帮腔齐唱“啊玛楞吉松啦,嗦呀啦哩嗦…”,把场面烘托得极其悲凉,把帮腔的效用发挥到极致。二是民族音乐语汇的现代化转译。孟卫东通过“去程式化”处理重构戏曲元素,采用民族音乐语汇却又不拘泥于传统。如《红船》以《国际歌》动机为核心,融入江南小调与西洋歌剧的动机发展手法,通过调性对比与和声张力构建史诗性音乐结构;《尘埃落定》和《一江清水向东流》大量嵌入重庆地域特色的“哟”“哟”等衬词,增强了唱段的“活性”;《尘埃落定》大量使用多声部重唱、混声合唱,使舞台表演形式丰富,音乐织体结构丰满,紧凑而连贯地推动了剧情。三是地域音乐的符号化提炼与重构。例如,《尘埃落定》主要使用了藏族特色的商羽调式音乐,但并没有直接借用任何一首现成的藏族民歌或乐曲,而是将民族的调式和旋律“嚼碎”后进行符号化提炼,所有音乐均为地道的原创,既提升了音乐品质,也统一了全剧的音乐风格;在《红河谷》中,对藏族民歌和扎念琴音色的模仿,以及《雪山女神》合唱段落构建的雪域高原的音响图腾,将原生态音乐元素予以符号化吸收;在《山海情》中,陕北方言“阳平一上声”的语调曲线转化为旋律走向,“走咧走咧”的动机发展,形成贯穿全剧的主题标识,体现了对方言音韵的符号性运用;在《义勇军进行曲》中,三弦模拟老唱片的时代质感,竹笛泛音段落暗喻江南水乡记忆,形成地域文化符号;《红船》序曲以传统打击乐器等彰显中国共产党的民族根基和文化底蕴,辅以铜管乐爆发预示革命曙光,形成“听觉符号化”的历史叙事等。四是民族乐器交响化融合与去交响乐化的戏剧性留白。孟卫东善于将民族乐器恰如其分地融入管弦乐队,增强乐队的戏剧表现力。如《山海情》中,马头琴、板胡等民族乐器与交响乐团并置,模拟西北风沙与旷野的听觉意象,强化地域环境的戏剧隐喻。但他对民族乐器交响化的融合并非一味地做加法,而是适度地以减少甚至完全褪去交响乐来凸显某些甚至某一种民族乐器,从而营造意想不到的戏剧氛围。如《尘埃落定》中,在管弦乐队基础上巧妙搭配了筒钦、埙、二胡、羊角号、锣、钣、鼓、郴子等民族乐器的音色。但当二少爷在万般无奈和感到绝望之时发出“我在哪里,我是谁”类似哈姆雷特的灵魂诘问时,交响乐队音乐全面褪去,只留下一只古老的埙,发出空旷而神秘的音响,陪伴其孤独的灵魂;当卓玛被土司太太赐给曲扎,众人散去,舞台上只留下卓玛和二少爷,乐队音乐再次全面褪去,只留下一把二胡悲切的呜咽。这些中国传统乐器的音色和韵味乃点晴之笔,将演唱和剧情烘托到极致,深深楸住观众的心,使歌剧意境进一步升华。再比如,《红船》序曲以编钟、堂鼓构建文化认同,却在毛泽东唱段《我有一个梦》中突褪交响乐,仅留古琴独奏,将叙事焦点从集体历史转向毛泽东个人对理想的沉思。这种留白手法剥离了交响乐的复杂织体,将西方歌剧的戏剧张力与中国传统器乐的写意性相结合,民族乐器不是色彩的点缀,而是戏剧的本体。

(三)艺术审美的普适追求2021年,孟卫东在接受《重庆日报》采访时曾指出,“歌剧给人高雅、艰深、门槛高的印象,越是如此,我们越要努力找到一条沟通大众的路径”。孟卫东的歌剧音乐艺术审美始终以“普适性”为核心追求,通过多元化的音乐语言与创作理念,在民族性与现代性、艺术性与大众性之间找到平衡点,形成既具专业高度又广受大众认可的创作风格。一是“人民性”的创作理念。孟卫东聚焦人民集体记忆与时代精神,以人民的视角去感受和看待重大历史事件和时代主题。例如《红船》,通过毛泽东、李大钊等革命者的核心唱段《我有一个梦》,将宏大历史叙事转化为个体对民族复兴的情感表达;《山海情》以宁夏西海固移民搬迁为背景,通过“花儿”民歌元素与方言唱段《苦瘠甲天下》,展现基层农民脱贫的真实情感;《天使日记》中的抗疫主题曲《天使之歌》采用武汉地域音乐特色,以柔美旋律替代激昂风格,传递医护人员的人性光辉;《雷雨》通过周朴园、繁漪的唱段设计,将曹禺原著中阶级矛盾转化为普通人性的挣扎,从情感上拉近了歌剧同“人民”的距离。二是“音乐性”的创作目标。孟卫东常说,一部真正留得下来的优秀歌剧是要让观众爱听、演员爱唱,甚至能让观众哼着某段旋律走出剧场。他认为,歌剧音乐的传唱度直接决定其生命力,始终坚持将“演员爱唱、观众爱听”为衡量歌剧音乐创作的标准。他甚至会根据演员的个人嗓音特点和风格,对自己的作品进行修改,使其更加符合“好听、好唱”的目标。正是因为这样的创作理念,孟卫东的每一部歌剧作品都有很多经典唱段涌现。三是形式创新的受众适配。孟卫东歌剧创作突破传统歌剧范式,通过多种手法适应中国受众的审美需求。例如,在《山海情》中采用传统民族歌剧“话剧 + 唱”形式,以方言对白与民谣体唱段,形成“土味”与“高雅”的反差,降低观赏门槛;在《天使日记》中,通过武汉方言音调的旋律化处理,使《让我们一起看日出》既保持歌剧庄严感又具备市井温度;在《一江清水向东流》中引入爵士鼓、吉他等现代乐器,将花腔唱法与重庆方言结合,形成年轻化的轻歌剧风格。这些创新使作品既保持歌剧艺术特质,又贴近当代观众审美习惯。

孟卫东的歌剧音乐通过民族音乐基因、现代审美需求与戏剧本质规律的三维坐标,在传统与现代、专业与大众之间构建起互通的审美桥梁。这种创作范式为传统音乐语汇的现代化转型提供了新路径,标志着中国歌剧音乐语言从“借鉴西方”到“自觉构建”的关键转折。

孟卫东十四部歌剧皆彰显非凡艺术成就,其中《红河谷》《呦呦鹿鸣》《天使日记》《红船》等作品荣膺中国文化艺术政府奖文华大奖、精神文明建设“五个一工程”奖等国家级艺术桂冠,堪称中国当代歌剧创作的典范样本。

结语

70年人生淬炼,40年笔耕不辍。从《山海情》的泥土芬芳到《尘埃落定》的藏地风情,从《雷雨》的破茧试翼到《红船》的史诗巨制,孟卫东凭借深厚的民族音乐根基和宽广的创作视野,构筑了一座跨越时空的歌剧艺术里程碑,用音符搭建起连接传统与现代、东方与西方的文化桥梁。“五个一工程”奖、文华大奖等众多殊荣的背后,是中国歌剧从“舶来品”到“本土化”的范式转型,是文化自信在五线谱上的铿锵回响。

龚永红博士,重庆师范大学副教授

(责任编辑张萌)