国作家托马斯.F.凯利在《首演》一书的导言中提美 到:“首演令人激动:本真且新颖。"①的确,对于新作品我们充满了好奇与疑虑,既期待着从未有过的听觉体验,也为未知的音响效果而担忧。在新作频出的当下,首演虽然早已不像作者所记述的那样成为一个文化事件,但仍旧充满魅力。葛甘孺的《十二首钢琴练习曲》于2023 年11月16日在第三届“中国钢琴音乐周”②之新作品首演音乐会上由张奕明进行了正式演出,这部作品是对“钢琴延伸技术”(ExtendedPianoTechnique,或称“琴内技术"的一整套训练,甚至可以视为是该领域的“集大成之作”,它一方面挖掘了钢琴的音色极限,另一方面以一种先锋的姿态回应了“让钢琴说中国话”③的命题,在发扬时代精神、倡导文化自信、追求开放包容的当下,进一步促使我们重新思考先锋与传统、西方与中国、创作与欣赏的相关问题。

音乐的实验

《十二首为琴内技术而作的钢琴练习曲》(Twelve Etudes for Extended Piano,2Ol9-2O23)④,(以下简称“十二首钢琴曲”是葛甘孺专门为“钢琴延伸技术”而作的一套作品,甚至是专门为“施坦威D"系列(或“施坦威B"系列)大型三角钢琴而作的,因为只有三角琴才能实现作品中对泛音、刮奏等技术的演奏要求,据说作曲家2O13年就有写作计划,但直到2019年才真正开始动笔,其间与首演者张奕明不断磨合,历时四年才最终完成。这部作品之所以有趣、独特、引人注目是因为它打破了一般听众对钢琴音乐的期待,将琴内技术这一对中国听众而言比较陌生的创作手法全面、彻底地展现

钢琴延伸技术其实一百多年前就已经出现,是20世纪作曲家进行音色探索的一种手段,虽然肖邦、舒曼、季斯特等19世纪作曲家已大大扩展了钢琴的表现力,但直至20世纪,随着调性语言的衰落,节奏和色彩开始成为吸引作曲家的重要因素。作曲家在钢琴这件乐器上的创造力进一步显现:例如巴托克在《在户外》(0utofDoors,l926)等作品中把钢琴作为打击乐的相关实践;艾夫斯(CharlesIves,l874—1954)在《"康科德”奏鸣曲》(ConcordSonata,1909—1915)中借用了一块木板去演奏的音块;考威尔(Henry Cowell,l897—l965)的《玛瑙瑙姆的潮汐》(The TidesofManaunaun,l9l2)中出现了用拳头演奏音块,《女妖精》(TheBanshee,l925)中出现了拨奏、扫弦,《风弦琴》AeolianHarp,1923)要求在扫弦的同时不发音地压下琴键;乔治·克拉姆(George Crumb,l929—2022)的《大宇宙》(Makrokosmos,1972—1979)系列对钢琴音色、演奏技法的扩展;约翰·凯奇(John Cage,l9l2—l992)通过“加料"的方式人为地改变其常规音色,使钢琴具备了打击乐器的性质;此外,施托克豪森(KarlheinzStockhausen,l928—2007)、诺 诺(Luigi Nono,1924一1990)等作曲家也不同程度地对钢琴音色进行了拓展。对于中国作曲家而言,钢琴延伸技术也随着“新潮音乐"的出现而被使用,例如周龙的《五魁》(1982)、曹光平的《女娲》(1985)、盛宗亮的《我的歌》(1989)梁雷的《记忆的弦动》(2011)等作品中都有涉及。

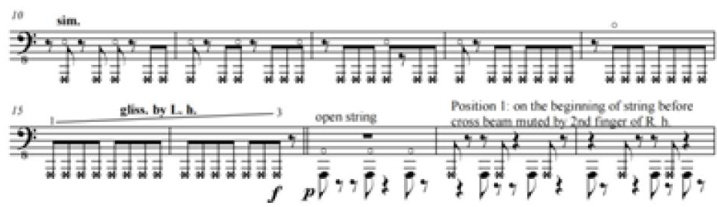

但与上述作曲家不同的是,葛甘孺全面、彻底地挖掘了这一技术,甚至将其发挥到极致。《十二首钢琴练习曲》可以说是一部关于钢琴延伸技术的“百科全书”,前六首是“徒手”演奏,后六首是“持道具"演奏。③“练习曲”顾名思义是对演奏技术的训练,甚至是对演奏极限的进一步挑战,因此《十二首练习曲》中的每一首都对应了一种琴内技术。第一首《泛音》(Harmonics)主要针对泛音技术,右手摁弦、左手弹奏,同时踩下延音踏板,产生的泛音类似空灵的钟声音效,这样的开篇似乎是作曲家对自己二十多年前作《古乐》的回望。第二首《A弦上的节奏》(RhythmonA)在谱面上只有一个A音,但通过琴弦制音、哑键、泛音、击弦等不同方式,使大字一组的A被敲击出不同的音色,在节奏的交替变换下使“单音”产生了丰富的效果,这种创作思路使钢琴变成了一件打击乐器(见谱例1)。

谱例1

第三首《拨弦》(Pizzicato)是对钢琴内部琴弦的拨奏,钢琴成为了类似古筝的弹拨乐器,但其琴弦显然更硬,无法做到像真正的弹拨乐器那样灵敏,因此这里的音乐材料与节奏模式较为简单且一直重复,上下声部以二度的连续切分为主,并形成倒影关系,仿佛时间的静止与绵延(见谱例2)。