曲家黄安伦改编自王立平先生为1987年版电作 视剧《红楼梦》创作配乐的小提琴协奏曲《红楼梦》,自2023年3月在第38届“上海之春"国际音乐节全球首演以来便广受好评。2024年3月14日,该作品在国家大剧院的“红楼梦·敦煌梦”主题音乐会上亮相首都舞台,由指挥家张艺再次执棒,黄安伦亲临现场,小提琴演奏家黄滨与特邀首席杨莹联袂演出,共同呈现了一场文学与音乐的共生之旅。“识趣既高,兴象自别。”曹雪芹所描摹的艺术高度让读者见微知著,王立平的创作更是以民族音乐语言为《红楼梦》确立了专属曲风,这不禁引发思考:黄安伦将如何在传承经典之基础上重塑《红楼梦》的音声意象?又如何在当代音乐创作语境中赋予这一经典作品以新的艺术生命?

熟悉黄安伦创作个性的听众知道,其创作以旋律优美、风格传统见长。因“固守"自已的一套创作观念,他鲜少涉足现代音乐领域,这在当今无调性音乐、噪音“写作法”甚至“非乐音”式创作盛行的时代显得独树一帜。聆听这部小提琴协奏曲后,不难发现,黄安伦选择了一种独特大胆的创作路径一忠实再现王立平的经典音乐。这无疑是考验编创者功力的一项极大挑战。他以“87版《红楼梦》”电视剧的所有歌曲和主要配乐为素材,立足于古典名著脂评本,以凝练的单乐章结构打破西方经典协奏曲三乐章的范式,重构了音乐与文学的叙事张力。在旋律设计上,黄安伦对《红楼梦》主题音乐进行多声立体化扩展,在“保持经典旋律识别度"和“融入个人创作语言”之间寻找平衡,通过“文音互映”的创作理念,赋予作品以跨媒介的叙事功能。在叙事逻辑上,他有意打破原著中连贯的故事情节与时间感知,采用闪回与穿插的形式,以“轻"线性叙事,“重”情感逻辑的编配手法,于“环形叙事"的情绪递进中有效实现曲目串联。从“形式"到“再创作”,从再现中平衡“个性”与“忠实”,黄安伦以“流”之姿在传统中寻觅新声,给予这一经典音乐全新的文化生命力。

一、作品的文学叙事与音乐表达

(一)环形叙事:协奏曲的记忆回溯

作为一部单乐章结构的小提琴协奏曲,黄安伦在创作中巧妙运用“环形叙事”的逻辑,弱化线性时间约束,使乐曲呈现“散而有序、环而渐深”的结构特质,赋予作品独特的叙事策略和听觉体验。“环形叙事"多见于电影与文学领域,通常借助倒叙、插叙、意识流等手法重构非线性情节,营造无始无终的结构感。黄安伦借鉴这一手法,通过主题

著“太虚幻境"之意蕴。

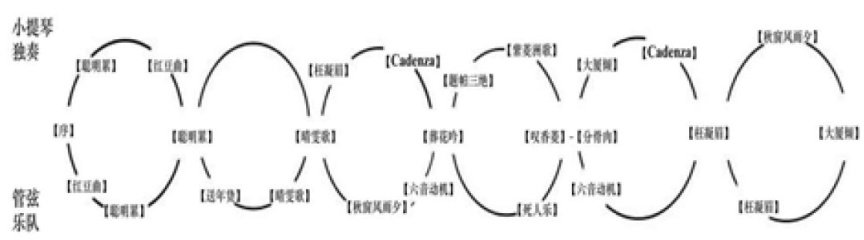

多次回环及独奏小提琴与管弦乐队的“分合式对话”,构建出一个多维而统一的文学音乐框架。作品开篇,小提琴独奏与管弦乐队交替呈现《序》《聪明累》《红豆曲》等曲调,营造出预示、循环、倒叙等多重表现手法。这些曲调如同散逸的记忆,有时交由管弦乐队持续发酵,有时摇摆于独奏与乐队协奏之间,恰如其分地延宕在音乐的戏剧化展开之中。“音乐的绵延,是一种被称为‘活的’‘经验的’时间意象,也就是我们感觉为由期待变为‘眼前’,又从‘眼前’转变成不可变更的事实的生命片段。”①黄安伦借助“时间意象”之切换,在音乐流动性与层次感中凸显人物宿命之回环(见图1)。

图1小提琴协奏曲《红楼梦》中的环形叙事结构

(二)音乐中的文学铺陈:《红楼梦》的诗词意蕴

王立平的声乐套曲《红楼梦》由一首序曲和十二首插曲组成,歌词则基于原著中的诗、词、曲、令。黄安伦在协奏曲的谱面中特意注释了【序】聪明累】【枉凝眉】【分骨肉】等引用标记,通过文字提示赋予音乐明确的叙事指向。其对《红楼梦》音乐的“忠实摘引”与原著诗词的注释,暗示了作品内在的结构逻辑与情感脉络。于是,在协奏曲的文学铺陈中,黄安伦通过独奏小提琴与管弦乐队之间的“分合式对话”,赋予文学意象以多维的音乐表现力。“分”的部分凸显戏剧冲突与张力,例如开篇《聪明累》与《红豆曲》,形式上看似独立却内在呼应,恰如87版电视剧中王熙凤与贾宝玉身陷牢狱时的一帧“特写镜头”④,以凝练之笔勾勒人世无常的命运缩影。“合”的部分则着力刻画女性形象,如《葬花吟》《分骨肉》《叹香菱》《晴雯歌》等主题,通过小提琴与乐队的交融互动,共同展现人物的悲剧性

环形叙事之实现方式不仅体现在独奏小提琴和管弦乐队的“分合式对话”上,黄安伦还有意选用最易唤起听众情绪记忆点的《枉凝眉》作为贯穿始终的萦绕之思,通过多次复现构建记忆回溯的听觉框架,使情感层次在动态,回环中逐步递进,“听到的是此刻、是个别、是瞬间,但领悟到的却是绵延、是全体、是整一"②。当文学脉络转化为听众熟悉的感知经验,象征爱恋主题的《枉凝眉》每一次变化再现,构建出不同层次的审美期待,既作为作品叙事与情感表达的核心乐思纽带,又成为唤醒听众情感共鸣与记忆回溯之关键。

可见,黄安伦笔下的《红楼梦》以“散文"式的自由陈述和非规范化的音乐句法打破了传统段落式的结构划分,却并未忽视音乐结构之整体性,“而是一种在不乏整体把握的前提下,寻求随机性音乐流动的‘隐结构‘"③。