器不仅是特定形态的物质实体,更是人类音乐乐 文化生活的重要见证物,同时也是“信息载体”。①老乐器,不仅具有一般“老物件"的时间价值,更重要的是,作为承载音高的“器物”,其本身保留的音高信息,对于研究留声机之前“哑巴音乐史”时期的音高状况具有不可替代的价值。这一价值“通过保护它们免受侵入性(intrusive)修复和使用造成的物理损坏来实现”②

现存大量老乐器(HistoricalMusicalInstru-ments)之“物”,作为一种用于研读、学习的“特殊的文献”③,其制作材料以及保留的音高、音色等信息,作为具有时代、地域特征、音乐文化、制作技艺的“档案”,是重要的文化遗产。本文通过老琵琶、老二胡上的音高、音色和技法三个因素,结合物质文化研究方法,讨论人类学视域下作为文化遗产的乐器、材料和声音。

一、老乐器与音高

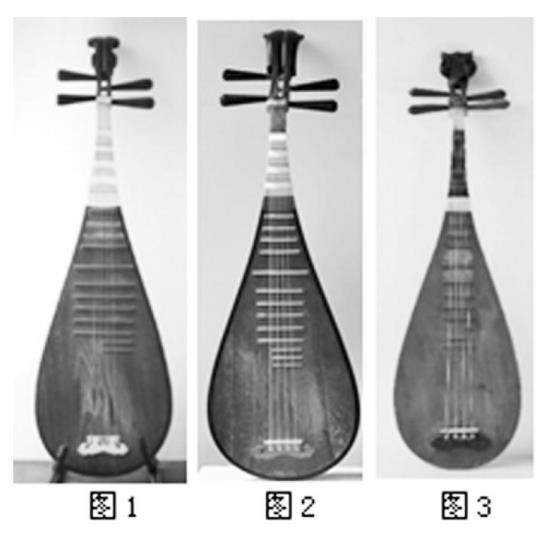

2019年,在举办“大同乐会百年纪念”活动中,展出了一件百年老琵琶。该琵琶为大同乐会会员、民乐系江南丝竹老师金祖礼先生于20世纪20年代定购于苏州张凤兴中乐器号(以下简称"金祖礼琵琶”,图1),如意凤尾式样,四相十二品。同时代遗存的还有首位琵琶教员朱英先生的琵琶(图2)。该琵琶(现由樊愉先生收藏),燕尾首,四项十三品,整体保存较为完好,但琵琶面板风化严重,内腔有一枚音柱脱落,弦轴槽局部开裂。从制作工艺及使用痕迹上判断,该琴的时间应早于金祖礼琵琶。樊伯炎在1962年录制《十面埋伏》时使用的就是这件琵琶。2024年,经上海大龢堂沈正国先生修复使用。

这两把琵琶原件保存完好,所有部件均为原出,尤其是品相保留原位未经改动,实属难得。同样品位未经改动的还有一把清代“天华斋”琵琶?(图3)。20世纪60年代前后,乐器改革浪潮影响了几乎所有的民族乐器,琵琶亦在其中。十二平均律是乐器改革的重要内容之一,受彼时经济条件限制,琵琶演奏者普遍采用在原有旧制琵琶基础上改制,也就是将原品敲掉,重换一套十二平均律品。这意味着传统“旧七品”制式琵琶音高体系的消失。这些保留原品位的老琵琶,对于探索这一时期音高、音律状况具有重要的参考价值。

为了获取以上琵琶的音高信息,考虑到乐器使用年代的弦材因素,我们选取了日产丸三牌丝弦,在经过一周的不断调试、稳定后,用于音高数据采集。③

琶我弹不惯”,进而通过“推弦”来实现“旧七品”琵琶的特殊音高。①与之相反,一个甲子过后,演奏家吴蛮听到金祖礼琵琶上旧七品的音高时就表达,“(这个音)跟我们现在的不一样"。她在演奏中使用的“推弦”与阿炳相反,是改变这个“特殊音高”以实现当代“标准音高”。她因长期使用十二平均律琵琶已经形成了新的听觉习惯。

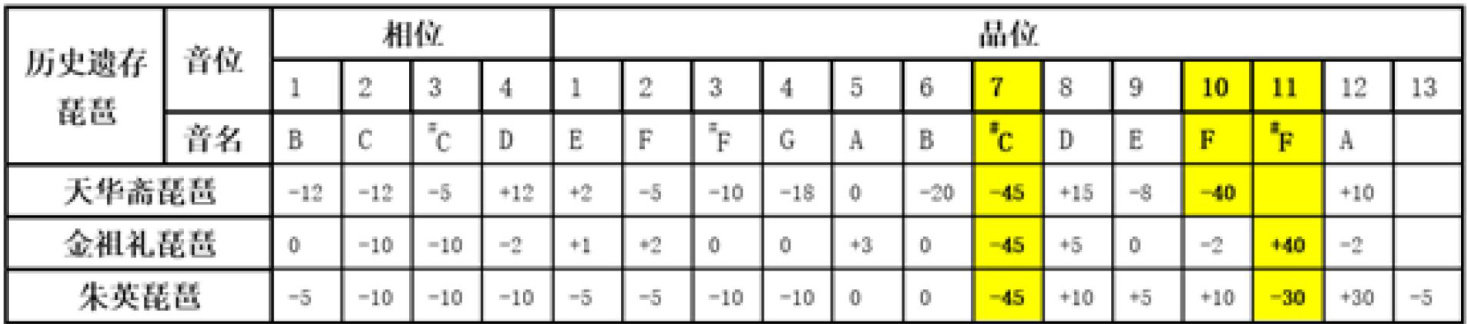

表1 三件琵琶子弦音高数据表

这个“特殊音高"在20世纪中期前后的老录音中大量出现。1950年,阿炳录音的《大浪淘沙》第12小节第2拍的音高  ;1951年,夏宝琛的录音《三六》;林石城和樊伯炎分别于1955年、1962年录音的《十面埋伏》等录音作品中。④

;1951年,夏宝琛的录音《三六》;林石城和樊伯炎分别于1955年、1962年录音的《十面埋伏》等录音作品中。④

值得反思的是,学界对这个“特殊音高"的认识也经历了一个过程。杨荫浏先生就曾经在文章中

测音表中三件琵琶的第7品音高惊人的一致,皆比 *C1 低45音分。这一数据与陈泽民先生所说“特殊音高”高度吻合。关于这个音高,陈泽民的解释是,旧制琵琶第七品位是琵琶正调的第七级音,即“乙"字,这个音位在琵琶子弦定为“a"时,音高不足 ∗C1 ,但文比c略高。学界把这种界于c与c之间的音高称为“特殊音高”“3/4音高”或“中立音”,这个音高普遍存在于明清以来遗存的四相十品琵琶上。③

对于日制琵琶这种“特殊音高”的源头,陈泽民先生通过对日本正仓院藏唐代阮咸音高的推算,认为可能是“西北少数民族音乐中的半降si逐渐被汉民族吸收"的缘故。@若从唐制阮咸算起,这个半降si的音高已经深深地印入了历史听觉的基因中,形成了一种听觉的喜好。这种习惯是不容易改变的,故而,阿炳在录音时对曹安和说“你这把琵“检讨”自已对这个“特殊音高”的认识错误。他认为,自己“没有考虑到我国人民长期的音乐实践,忽略了本国音乐的特殊性”。杨先生进一步指出,这种音高特殊的表达性能,使音阶增加复杂性的同时,给作曲、和声带来新的矛盾和课题,唯有向音乐实践中去找,向民间合奏和伴奏中学习,才能是寻找答案的正确出路,而不应该消极地轻易放弃它。@

在此之前,学界关于琵琶“特殊音高”问题的讨论,一直停留在理论和音响层面上,这些老琵琶的发现,乃至与其对应的老录音的公布,使这个问题的研究实现了“文物互证”

二、材料与音色

在老乐器上的发现,不止音高、音律的变化,还有音色、音感的差异

产生音色差异最重要的因素是音源。比如弦乐器上琴弦的材料差异,历史上曾经出现过多种不同材质的琴弦,如蚕丝、羊肠、马尾、牛筋、牛皮、铜磷丝、尼龙等。在中国,古人“束丝为弦"两千多年,丝弦是中国传统弦乐器的最主要音源,是整个中华民族声音记忆的重要载体。现在以钢丝弦最为多见,这种转变发生在20世纪中叶前后。

资料显示,目前出土丝弦最早的记录是湖北荆州采石场楚墓的25弦瑟,从这一时期算起,丝弦在中国乐器上的使用至少有两千年的历史,它承载了一个民族对丝弦之声的记忆,在中国传统音乐文化中占有极其重要的地位。