引子

“拾回蚕丝的声音”是一个恢复江南丝竹老乐器生态系统的公益类保护项目,也是笔者在近十三年中做的众多文化类公益项目之一。该项目的缘起可溯至2019年3月20日,上海音乐学院萧梅与其弟子季亚所筹划的一台“丝弦清音忆江南”音乐会。该音乐会一方面在物质性的乐器方面使用了在多方田野调研过程中收集到的部分明、清、民国时期的丝竹老乐器,如四项十三品琵琶、匀孔笛、荸荠鼓等,还尝试性地恢复了丝弦;另一方面在舞台表演中尝试恢复曾被摒弃和缩减的曲体结构和旋律篇幅,并在中板、慢板段落呈现传统江南丝竹中“即兴加花”“换手”“指肚触弦法”等独具风格的演奏方法。为了更为恰当地将丝竹乐人日常玩乐的表演形态在当代音乐会中呈现,策划团队基于长期积累的演出经验,为这场音乐会寻得位于上海豫园内的“海上梨园”,舞台场地內模拟旧时中式凉亭、石阶舞台,与江南丝竹的原生演奏环境结合,在短暂的 90 分钟内,台上台下在“声音”与“景观"的复原与再现中,沉浸于上海“老城厢”的丝竹回忆,从而完成了一次“通晓历史的表演实践”。①

于笔者而言,在该活动中获益最多的,则是为音乐会的前期筹备制作了一部微纪录片。通过拍摄、采访演奏家、乐器制作师与相关学者,了解江南丝竹当下所呈现的现状与问题:古老的乐器制作技艺逐渐被淘汰,传统乐曲及其伴随着的古典审美及观演观念式微。投射到江南丝竹这一乐种,对比“老”与“新”“民间”与“专业”,所存在的问题也体现在“乐器-人-场所”三个面向。从乐器制作上看,老乐器形制、材质多样,比如过去的制作多由乐人与工匠间沟通磨合,定制适合自已要求的乐器,这与当代“厂制"统一标准的乐器有所不同;琵琶、二胡用弦的材质过去多使用丝弦或动物肠弦,而非现在的尼龙弦或钢丝弦;观演人群与演奏场所,传统上多为爱好者在茶馆或自家弄堂天井中以乐会友,并以社交参与、竞技娱乐和庆祝仪式为自的,与现在音乐学院中专业组合追求精湛的演奏技法,以及谱面高度统一、追求极致音响与舞台效果的目的大相径庭。由此,江南丝竹的整体感知和美学都发生了巨大的变化。

当前语境下,三个核心问题油然而生:中国民乐界能否接受多样化的表达形式?“传统”与“革新”之声能否在当代共存?面对江南丝竹,我们是否可以多一种选择?在适合的场所,以传统形制的乐器,用传统演奏的方法来恢复江南丝竹原貌的历史沉浸式体验不能仅仅发生在2019年3月20日那一台音乐会的时间里,学者们的调查分析也不能仅仅停留在厚重的博士论文中。任何学术成果,都不该仅仅作为一份尘封的档案。我们是否能够依据教科文组织《保护非物质文化遗产公约》所提出的过程性工作框架,通过学术传播(researchdissemination)推广、提升和复兴传统,使日渐消弭的丝竹传统成为活态“非遗”?并在乐器制作者、器乐演奏者和学者同为一体的丝竹人的共同努力下,使它在社会中具备存续力(viability)?@

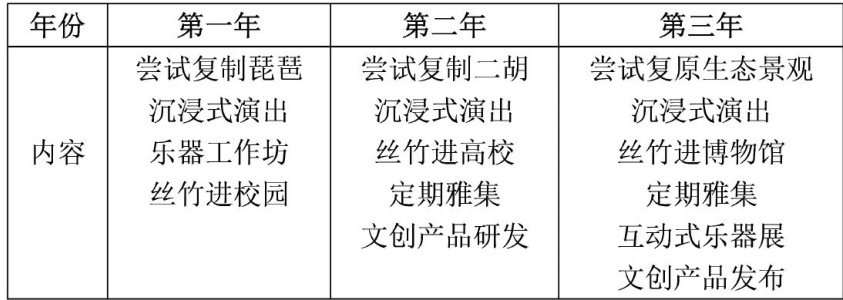

该项目自2023年由一支跨学科小组正式策划启动,获得多方支持,旨在探索传统乐器复兴的当代表达路径。笔者作为项目策划方与大家分享一些经验与思考。

一、从理论到实践:

填补“学术”与“大众”间的知行鸿沟

在制定学术传播计划的初始,识别既有知识与实际行动之间的落差是关键环节之一。在这一过程中,笔者借用了管理学家杰弗里·费佛(JeffreyPfeffer)和罗伯特·萨顿(RobertI.Sut-ton)提出的“知行鸿沟"(knowing-doing gap)③概念,即指我们虽然知道该做什么,但在实际行动中却未能真正做到,这两者之间的落差。这个概念最早用于解决许多公司即使拥有大量知识,却无法将这些知识有效地转化为行动和结果的问题。在文化保护领域,研究者和文化传承者常常意识到某些传统文化的价值及其复兴的重要性,但在实际行动上,推广和保护这些文化遗产的过程可能遇到各种各样的挑战,从而产生心已至,而行未远的现象。发现“知行鸿沟”的过程就是分析知识如何在不同情境下未能有效转化为行动及其产生的阻碍。

通过对以往江南丝竹的研究现状分析后,笔者认为,若想恢复传统江南丝竹,尤其以老乐器为核心的生态系统复建至少存在三对知行鸿沟:

其一,意识与行动间的鸿沟

已知:相关学者和音乐家对江南丝竹音乐的历史意义和文化价值有着强烈的认知和赞赏,关于其重要性的理论阐释已经确立。

未行:然而,将这种认知转化为实际行动一直充满挑战。例如,虽然大家都认识到有必要恢复和演奏传统乐器,但表演者却很少将这些乐器用于实际演奏中。音乐家鉴于自身的训练经历,担心在现场演奏中老乐器带来音量、音律和手感的差异性,通常更倾向于使用符合演出市场规律(音乐厅表演)且他们熟悉的现代乐器

其二,理论支持与实践之间的鸿沟

已知:该项目得到技术支持,具备详细的研究来协助识别、记录、修复和演奏传统音乐

未行:尽管如此,实践却仍面临阻碍,比如缺乏能够设计和推广老乐器的实践者。