发了我的共鸣。在《胡笳十八拍》演释过程中,对于“传统演释”和“演释传统”的思考也是我参与编配背后的学理支撑,或者说《胡笳十八拍》的演释于我而言,是这一理念的实证。

也许没有一样像纠结甚至贯穿于千余年的琴学文献中。一个纠结于“传统”的乐器在一个纠结于“传统”的时代,将以何种方式进入当代?古琴在当下体现出的“茫然无措”也折射出中国传统音乐在当代的困境。对于此,许多学者都进行了深入思考与实践。萧梅的《表演者:在历史与当下的十字路□一兼论传统的演释与演释的传统》①通过一系列案例,从音乐学者的角度,讨论了有别于作曲家为中心的,一种以演奏家为核心、以表演研究作为切入的“演释传统”,这一观点引

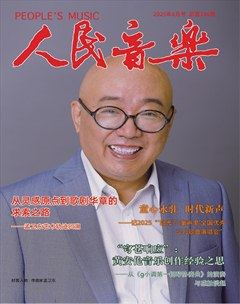

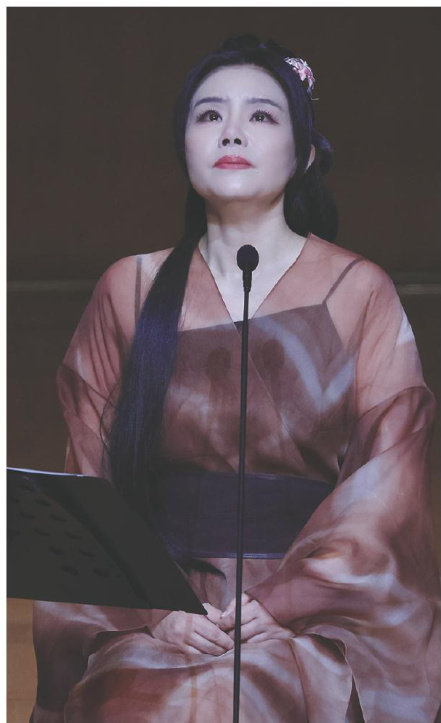

龚琳娜

2008年,龚琳娜在与我和王华录制了琴歌专辑《弦歌清韵》后,就提出演唱全本《胡笳十八拍》的心愿。2022年秋日,我们在一段众所周知的艰难岁月中开启了这个项目。年底,我在龚琳娜云南大理的家中完成了《胡笳十八拍》的打谱与记谱;次年2月底编配、排练并录制了专辑,9月由国家大剧院出版;10月4日受北京国际音乐节邀请于天坛神乐署首演;2024年4月12日于广州星海音乐厅首次公演;2025年3月29日在上海东方艺术中心演出,千余人的音乐厅座无虚席。

演唱:龚琳娜 古琴:林晨

打击乐:李尚笙:戴子凡

在近一年的时间中,我(古琴)与龚琳娜(歌)、王华(箫/埙)、聂云雷(笙)、李尚(打击乐)完成了《胡笳十八学各个面向的考量。

拍》的打谱、编配、排练、录制与演出。可以说,《胡笳十八拍》的演释虽源于演唱者的意愿,但在演绎过程中,学者、演唱者以及演奏者密切合作,尝试在“演释传统”框架下寻求一种弥合传统与现代审美差异的方式,寻求音乐表演在当代的“历史”深度,其背后是综合音乐史学、古谱学、乐律学以及表演美

要论影响之大、所涉领域之多,琴歌作品中恐无出《胡笳十八拍》其右者。对于文学而言,“胡笳”是文学史论题;对于音乐学而言,“胡笳”是音乐史论题;仅就琴曲而言,“胡笳”也是一个繁杂的体系。据统计,以“胡笳”为题材的琴曲有42个版本,有无词与有词之分,独奏和琴歌两种。“胡笳”系列琴曲有《小胡笳》《大胡笳》《胡笳十八拍》,其中《小胡笳》5个版本、《大胡笳》6个版本、《胡笳十八拍》28个版本②。琴歌《胡笳十八拍》的版本仅3种。因此,古琴的“胡笳”系列以器乐曲为主,而琴歌版《胡笳十八拍》不仅版本少,且时间长、旋律重复,即使演出往往也只选唱其中几个片段,少有全本。其中,流传最广的是查阜西打谱本,同时亦有陈长林、王迪的版本传世。我对着原谱聆听了所有《胡笳十八拍》的版本后,对其中的用音、节奏、结构处理有了自己的想法,决定重新打谱。

笙:戴子凡

箫:王华

琴歌《胡笳》全曲共18段,1297个字,以骚体诗描写了“文姬归汉”的故事,句式长短参差,有着多层次相互交织的情感体验,时而愁苦、时而深沉、时而悲愤…“文体决定乐体”,复杂多变的文体与情感,使这部作品在乐体上并未使用典型的一段音乐多次重复的“分节歌”,而是将“第一拍”作为基础乐思,随不同段落叙事内容的变化而随机变化,使音乐语汇与叙事情感高度融合。最终定谱的《胡笳》在传统五声音阶基础上,活用变宫、清商、变徵、清徵等变音,极大拓展了音乐的表现力。吟诵、咏叹与说唱交相使用充分体现了文辞中的叙事特征与情感张力。这种文学性与音乐性的深度互文,使其成为罕见的音乐叙事范本。由于打谱并非本文重心,与打谱相关的谱本、定调,以及音乐风格等内容将以专文加以阐述。

《胡笳》从策划之初,就确定将在音乐厅公演。观演场所的变化影响着音乐的呈现方式,换而言之,不同的演出场地不仅影响了音乐的形式、风格,也影响了音乐的目的。琴乐在漫长的历史传承中,都在书房、山水间展现其幽静、内敛的音乐风格。三五知己,自娱自乐的文人雅集不仅成为古琴的主流追求,也塑造了特有的音乐感知与审美传统。1949年之后,随着时代的变化,古琴走出书斋,走向舞台,走近大众,这种观演场所的变化,影响了琴乐的演奏方法、声音特质以及美学追求。全本《胡笳》是一个独立的作品,篇幅长、旋律相似,这也意味着我们无法利用作品的风格差异带来鲜活的变化,只能利用作品的内在张力以及合理的“编配”呈现尊重历史面貌且适合音乐厅、让当代听众接受的作品,这不仅是表演实践,也是学术课题。

目之所及,琴歌《胡笳十八拍》演释版本自1959至2023年间共有16种,其中有全本、有节本,有如查阜西所言“传统琴歌之法”,有根据原曲改编,亦有根据歌词重新创作。其唱法也多样,民歌、美声、昆腔、流行不一而足。但无论何种唱法,其共性皆是“唱”有余,“说”不足,换言之,各演绎版本都充分发挥了作品的吟唱以及戏剧性的特征,但对于作品的叙事性特征并未体现。

初时,我们曾请作曲家以西方和声思维进行改编,在尝试了第一拍之后,虽觉好听,但一致感觉不像琴歌。古琴在作曲家的编配中更多承担起低音声部的演奏,致使背离了琴歌的音乐形式与声音特质。中国传统乐谱的记写方式是一种“框架谱”,在这种记写体系下,传统音乐的认知方式与西方以“作曲家”为中心不同,代之以“演奏家”为中心,并以奏(唱)操作为核心,注重过程、动态、功能的整体性(Holistic)行为。