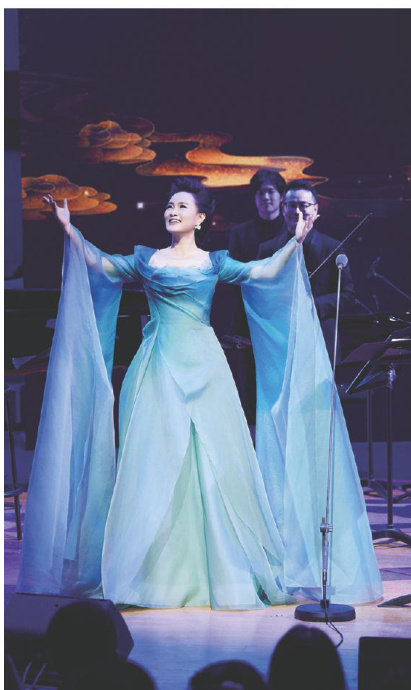

作为女高音歌唱家和民族音乐创新传承者,近年来,雷佳始终致力于挖掘提炼中国民族声乐艺术的文化内涵与多元表达。她通过教、学、研、创、演等不同形式,身体力行地投入到中国民族声乐艺术的当代发展中,让我们看到一个歌者从对民歌纯粹的热爱,到对民歌事业的执着追求,再到以弘扬民歌为己任的成长之路。在她的不懈努力下,众多民族声乐作品重新焕发出新的艺术生命力,从泛黄的古谱、书页中走上当代舞台,走进大众视野,让观众在余音绕梁中感受到古今交融中的音乐魅力。

2024年11月15日,雷佳领衔的国家艺术基金2024年度资助项目“时间的诗意一一跨界融合诗词作品音乐会”以跨界融合的形式,生动展现了她在博士毕业后对民族声乐发展的新思考、新探索,让我们看到雷佳由表演艺术家向学者型表演艺术家的成功蜕变。

本场音乐会由中国音乐学院院长李心草担任艺术总监,国家话剧院院长田沁鑫担任总导演。音乐会围绕“时间的易逝与永恒”这一主题,以对宇宙和生命的哲学追问为灵感,通过音乐与诗歌、舞蹈、朗诵、多媒体的跨界融合,试图在现代的语境下,重新诠释古人对时间的感悟。音乐会以“天地俯仰”“万物生息”“怀思古今”“家国天下”四个主题贯穿,引导听众在音乐中探索时间、自然、人类情感之间的文化联系,赋予音乐会听觉享受之外的人文关怀与艺术哲思。音乐会呈现了以赵季平、赵麟、张巍、刘青、张帅为代表的当代作曲家群体对历史与当下、文学与音乐、传承与创新等文化命题的多元理解,凝练诗词艺术歌曲中的诗意表达与文化深思。音乐会中,雷佳以传统曲唱的深厚底蕴赋予“新国风音乐”传承发展的生命力,从民族、美声、戏曲唱法的中西融合中探索诗词歌曲演唱的表现手法,在对诗词意象的生动诠释中展现了中国文化诗乐合一的美学精神。可以说,这场音乐会是多年来雷佳对“新国风音乐”倡领与践行的又一次大胆探索与成功实践。

传统曲唱的传承创新

雷佳对古曲风格歌曲的精彩演绎离不开其早年间对传统戏曲的扎实学习。少年时,雷佳曾在原湖南省艺术学校学习了四年的花鼓戏,行腔吐字、吐气发音、毯功、把子功、腿功以及规范化的身段、程式化的表演,潜移默化地融入了她的艺术血脉中,转化为每一次舞台精彩呈现的文化给养。在本场音乐会中,无论是经典琴歌,还是风格多样的当代古诗词歌曲,雷佳在依字行腔、节拍处理上都实现了传统文化与民族音乐真正意义上的传承与融合。

第一篇章天地俯仰

魏良辅《曲律》认为:“曲有三绝:字清为一绝,腔纯为二绝,板正为三绝。”①戏曲演唱中字清、腔纯、板正的技巧要求在《虞美人·春花秋月何时了》中得到了创造性演绎。雷佳借鉴京剧“喷口”(又名“迟出”)的唱法处理“了”“少”等字的弱起节奏(见谱例1),通过字头缓出的细致演绎,将李煜亡国中哽咽、痛心、叹息的复杂情绪生动传神地表现出来,令观众对李煜囚居异邦的愁思与悔恨感同身受。此外,雷佳对休止符的艺术处理暗合《乐府传声》中对“顿挫”审美的表述:“唱曲之妙,全在顿挫,必一唱而形神毕出…顿挫得法,则其中神理自出,如喜悦之处,一顿挫而和乐出;伤感之处,一顿挫而悲恨出…此曲情之所最重也。”③她以“声断气不断、气断意不断”的顿歇技巧,与歌曲情感相关联,使停顿成为“形神毕出”的关键节点。这种“以无胜有”的艺术处理,既遵循了传统曲唱规范中对“留白”的审美追求,又突显了古典诗词虚实相融、形神兼备的美学原则。

除了对戏曲唱腔的借鉴,将民族器乐演奏法、音色质地进行声乐化移植也是雷佳演唱的一大亮点。在演绎古琴曲改编的《关山月》时,她突破常规节拍束缚,将琴曲特有的“弹性节奏”与诗词句读相融合,依照古诗词在轻重、高低、快慢、长短、顿歇上的变化特点形成不同韵律的吟唱,彰显出诗乐合一的古典美学意韵。雷佳在“高楼当此夜,叹息未应闲”句中模仿古琴指相得益彰,在保留传统吟诵的文人气质同时,又呈现出当代声乐艺术的表现力。

第一篇章 天地俯仰

第二篇章万物生息

法“吟”塑造的微颤效果,以轻柔婉转的演唱表现出女子思夫无奈的含蓄情感。古朴苍劲的琴声勾勒出边塞的悠远、苍凉,戍边之苦、思夫之痛在雷佳似唱似诵中缓缓流露。相类似的,在《神情诗》中,雷佳对古筝吟、猱、绰、注指法的音色特点进行了模仿,以“框格在曲,色泽在唱”为准则,将中国音乐特有的润腔技法与诗词吟诵完美融合—“春”“夏”等字运用“注”声体现季节的饱满,“秋”“扬”采用“绰”声展现时光的流转,而“松”字通过“吟”到“猱”的递进变化,生动刻画了岁寒之姿的生命力。这种对“摇声”技法的娴熟运用,既遵循了“声无定高”的传统审美追求,又赋予每个字音以独特的情感色彩。