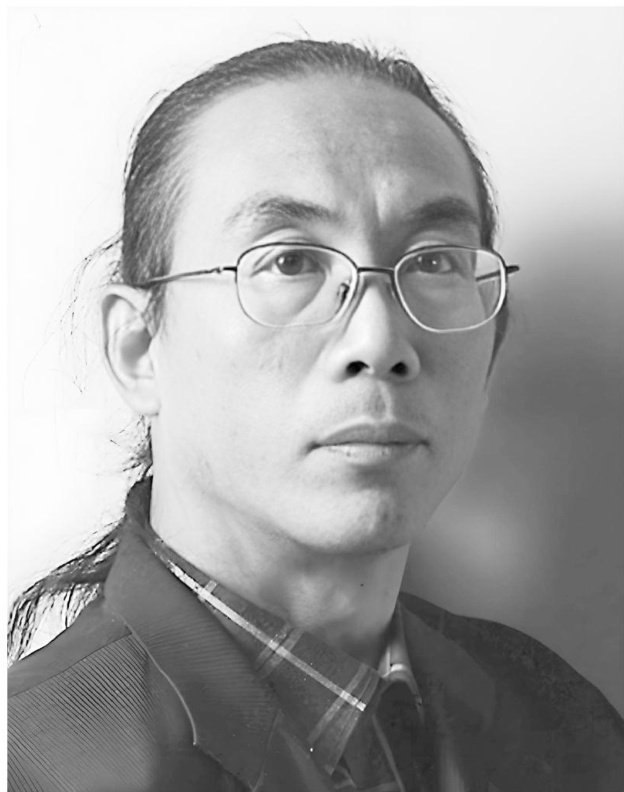

25年5月14日,作家陈哲因突发心脏疾病20 去世,享年71岁。

陈哲1954年生于北京,1970年入首钢任电工青年时期学习过小提琴,写作诗歌,还喜好造型艺术。1980年代初期,他在母亲同事的介绍下进入音像界,参与外国歌曲中文填词。1986年,他参与中国录音录像出版总社和东方歌舞团录音艺术公司主办的首届“百名歌星演唱会"创作活动,因《让世界充满爱》而成功进入刚刚兴起的流行音乐界。他相继创作了《血染的风采》《让世界充满爱》《黄土高坡》《走西口》《同一首歌》(与迎节合作)《一个真实的故事》(与陈雷合作)等,这些作品家喻户晓,获得了巨大的成功。

第一次见到陈哲是1987年,那天我正在作曲家侯牧人家里聊天,他进了屋,老侯介绍我说:“音协的金兆钧。”他看了我一眼,略微点点头,随即扔下一沓稿纸说,“这词都出来了,礼拜五下午进棚啊”,说完转身就走。我愣了一下:“今天礼拜三,礼拜五就进棚?”老侯笑了笑:“是啊,十首歌,我还得连谱带配呢。现在活儿太多。”随后我知道,他正在和侯牧人合作创作献给“世界五十一亿人口日"的大型组歌《五十一亿的我们》。

1987年底,《人民音乐》和中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐学》编辑部、河南省《通俗歌曲》编辑部共同在郑州举办了全国通俗音乐研讨会。我受领导委托约请了年轻一代的流行音乐人参加,其中有侯牧人、陈哲、李海鹰、解承强、毕晓世、王迪、梁和平等。会议期间,陈哲基本上是沉默寡言的。一次漫谈,我很不客气地对他一首作品说了几句质疑的话,他也只是看看我,并不分辨。但回到北京,他叫我去他家,给我找出了作品的原稿让我看。大概从那次开始,我们开始有了很多的交谈,我感觉到他有着非常特别的思维方式,也开始慢慢理解了他作品中很多意象和切入点的由来。

1988年初,他告诉我,应国家环保局的邀约,他联合了北京和广州的音乐人为世界环境日搞一场大型演唱会,郭峰、侯牧人、毕晓世、张全复、陈小奇等词曲作家都参与了。当年6月5日、6日,这场“地球的孩子”音乐会在首都体育馆举行。留下了《一个真实的故事》陈雷、陈哲词,解承强曲,朱哲琴演唱)《流浪的燕子》陈哲词,侯牧人曲,艾敬演唱)和《山沟沟》陈小奇词,毕晓世曲,那英演唱)等作品。

1989年底,陈哲去了香港,我去香港开会时见了他,他颇为无奈地告诉我:“不适应,这里没法谈音乐。"1994年,陈哲回到了北京,注册了CZ唱片公司。此前,他已经常常回来,在自家院里租用了一间房子,上面加盖了小二楼,一群年轻音乐人经常在那里听音乐兼高谈阔论,如何力、李健、启航等等,眼下颇活跃的乐评人丁太升,我在那儿也见过。

他当时仍然想以自己的方式出版新作品,和侯牧人以及一些年轻的音乐人相继编辑出版了两张《黑月亮》唱片。