圳市作为我国首批经济特区,在过去的四十余深 年里,本着敢闯敢试、埋头苦干的精神,创造了经济发展的奇迹,成为全国改革开放的一面旗帜。2019年,党中央作出支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大决策,提出将深圳打造成“城市文明典范”。2021年,文化和旅游部发布《“十四五”文化产业发展规划》,提出打造粤港澳大湾区文化产业群,支持深圳文化产业创新发展。同年,深圳市发改委将打造国际演艺之都的愿景写入《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景自标纲要》,这标志着将深圳市建设国际演艺之都的第一步。

演艺相关产业作为资源消耗低、环保且科技含量高的新型低碳服务产业,对优化城市的经济结构、转变发展模式,扩消费、增就业及促进可持续发展意义重大。深圳打造“国际演艺之都”,是落实党中央决策、提升城市品位与人文魅力的重要举措。这一定位也将助力深圳提升全球影响力,跻身世界先进城市行列,成为重要的国际文化中心。

何为“国际演艺之都"?音乐在推动“国际演艺之都"的建设中扮演什么样的角色,是本文要探讨的核心问题。

一、“国际演艺之都”认知的来源

“国际演艺之都”是国际上对具有广泛影响力的演艺聚集城市的统称。目前学术界对“国际演艺之都”尚无明确定义,也尚未有政府部门、国际组织或智库机构发布认定标准。尽管暂无可以量化衡量的指标,但国际社会对其内涵存在一定程度的共识。被国际社会普遍认可为“国际演艺之都”的城市以纽约、伦敦、巴黎为代表,其发达的演出业态长期被视为全球演艺行业的标杆与榜样。①

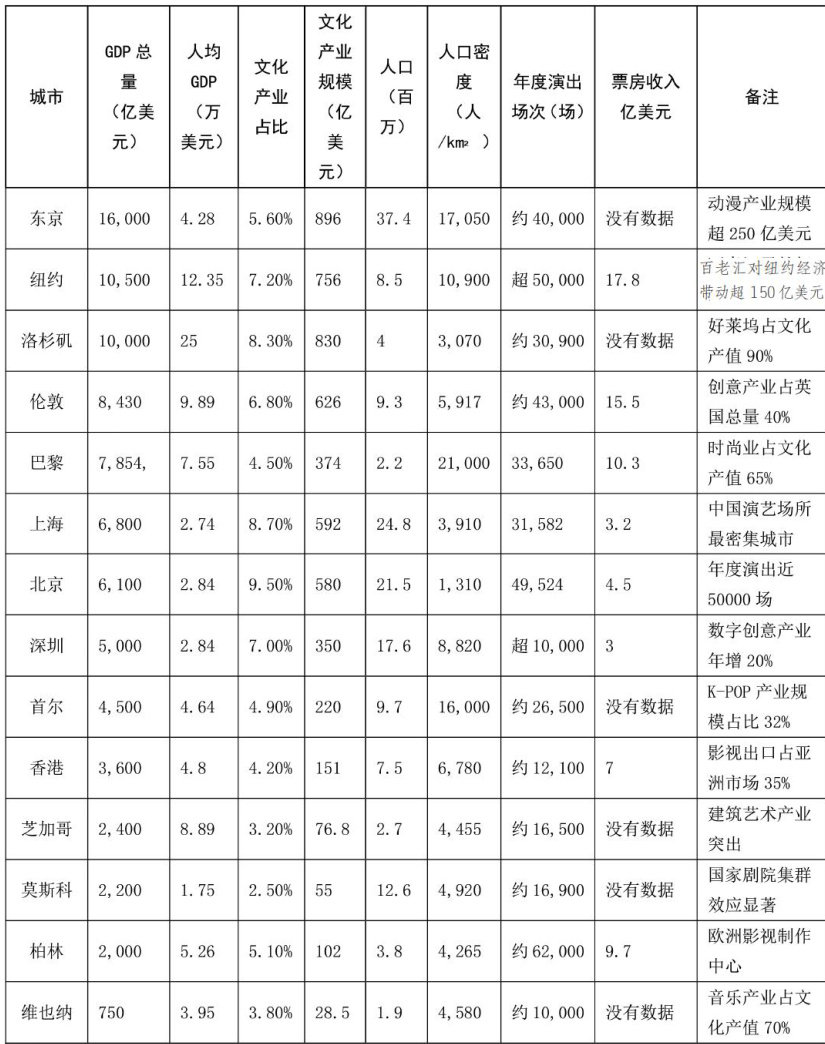

通过数据对比(见表1)我们可以发现,纽约、伦敦、巴黎三城在国内生产总值、文化产业国内生产总值、年度演出场次、票房收入等多个演艺产业关键指标上并非总是领先于其他著名的国际“文化枢纽"城市②。有关“国际演艺之都"的普遍认知并非由演艺行业的绝对规模决定,单一经济数据的领先,不足以让一座城市获得“国际演艺之都”的殊荣。

现有“国际演艺之都”的认知来源于五个方面:一是具备表演艺术文化设施高度集中的特色街区;二是举办数量繁多且种类丰富的表演艺术活动;三是拥有持续活跃的文化演艺消费生态;四是具备健全完善的人才培养孵化机制;五是具备完整的产业链并掌握行业话语权。纽约、伦敦、巴黎三城在文化设施密度、演出多元性、历史积淀、行业话语权等多项较容易被公众感知的方面表现异常突出③,这些更易被大众察觉的外在表象,让它们成为公认的行业“风向标”,其发展经验亦成为其他城市竞相借鉴和模仿的蓝本,并进一步强化了公众对“国际演艺之都”的认知。

表1调研城市最新基本概况(数据截至2024年1月)

因此,要想跻身“国际演艺之都”,除了磨炼“硬功”继续推动演艺行业发展外,重视认知的塑造同样重要。

二、“国际演艺之都”的认知标杆与深圳现状

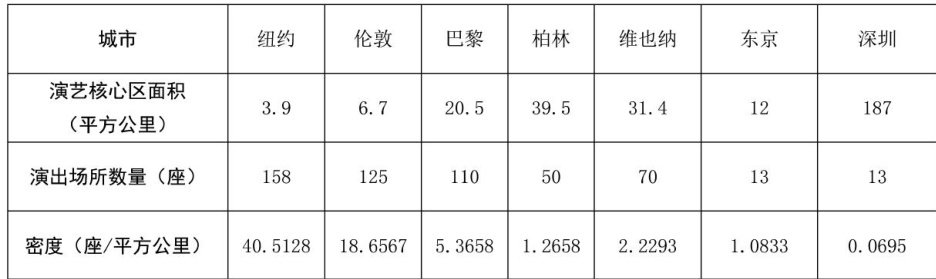

首先,高度密集的表演艺术场所和演艺特色街区是“演艺之都”认知形成最直观的物质载体(见表2)。纽约的核心演出区位于曼哈顿区的百老汇周边,总面积约3.9平方公里,约占曼哈顿岛面积的6.6% 。在此区域内,建有41家百老汇剧院、62家外百老汇剧院、5所大型音乐厅和歌剧院及超过50家小型实验剧场和演出空间;观众步行10分钟内

可达多家剧院。伦敦的核心演出区位于伦敦西区考文特花园周边,总面积约6.7平方公里。在此区域内,建有39家西区剧院、五十余家外西区剧院、6所大型音乐厅和歌剧院及超过30家小型实验剧场和演出空间,同样可以利用步行10到15分钟的方式抵达多家剧院。巴黎的核心演出区集中在歌剧区、香榭丽舍、拉丁区、巴士底狱等区,总面积约为20.5平方公里,占全市面积不到五分之一,该区域聚集着超过一百家剧院、歌剧院、音乐厅和演出场所,其中大型歌剧院和音乐厅10座,百人以上的剧院和戏剧场地约六十座,小型实验剧场、私人剧院和俱乐部约四十座。

改革开放以来,深圳在文化设施建设上做出了许多成绩,陆续建成并规划了“八大文化设施"和“新时代十大文化设施”,文化设施从满足本地需求的基础文娱场所,逐步发展为代表城市形象、提升国际影响力的城市地标。但这些设施的密度和“国际演艺之都"相比,仍差距显著。深圳市1,748平方公里的市区面积内分布着37家主要的表演艺术场所,每平方公里仅有O.02座剧场,即使是演出场馆最为密集的南山区,演出场馆的密度也仅有每平方公里 0.06 座,场馆分布仍显零散,难以孵化百老汇式的文化集群,制约品牌认知度提升。

表2主要调研城市演出场所密度

其次,庞大且多元的演出量是“国际演艺之都"认知的关键支点。纽约、伦敦、巴黎以高频多元演出为城市经济增长引流。纽约日均上演超 100 台音乐剧、话剧,周吸引22万观众,票房超2500万美元,音乐类相关演出在纽约市演艺行业中贡献突出,约占全年总演出场次的 50% 。伦敦的西区剧院同样是顶尖歌剧、音乐会、舞剧演出及数千场摇滚演唱会的首选区域。