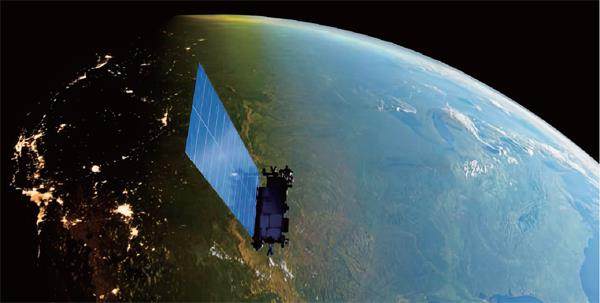

★星链卫星大量坠落或与太阳活动加剧有关

近年来,美国太空探索技术公司(SpaceX)旗下的“星链”卫星不断提前坠落,引发人们对卫星运行稳定性的关注和担忧。新近的研究指出,卫星坠落增多,或与太阳活动的加剧有关。

由美国国家航空航天局(NASA)戈达德太空飞行中心空间物理学家丹尼·奥利维拉领导的科研团队发现,随着 2020 年至 2024 年间太阳活动周期逐渐达到峰值,受太阳活动直接影响而坠落的卫星数量也同步激增。

这项关于星链卫星坠落的新研究发现,在这几年坠向地球的 523 颗星链卫星,其坠落与太阳活动存在明确关联。“研究清晰地证明,当前太阳活动周期的剧烈爆发已对星链卫星的再入产生重大影响。”研究团队在论文中写道,“这是卫星轨道阻力研究最激动人心的时代,因为近地轨道卫星数量和太阳活动强度都达到了人类观测史上的最高水平。” ”

据了解,太阳活动周期是一个以南北磁极周期性倒转为核心、持续约11年的波动过程。该周期主要表现为太阳黑子、耀斑和日冕物质抛射活动,这些现象在太阳活动峰年(磁极翻转时)逐渐增强,随后减弱至谷底,继而再次回升。

自 2019 年至今,SpaceX 已将 8873 颗星链卫星送入近地轨道,其中7669 颗仍在运行。研究指出,2020 年首次出现卫星再入大气层现象,并在随后不断增加:2020年仅2颗,2021年78颗,2022 年 99 颗,2023 年 88 颗。2024 年卫星坠落数据激增——全年共有316颗星链卫星坠毁。

★ 气候变化正在威胁超过3500种动物的生存

近期发表于《生物科学》的一项研究指出,气候变化正威胁着超过3500种动物的生存。据了解,这些威胁至少涉及六大类生物中四分之一的物种,包括蛛形纲、唇足纲及珊瑚虫纲和水纲等的动物。

研究人员指出,地球野生动物正面临生存危机。虽然过度开发和栖息地破坏仍是生物多样性丧失的主因,但随着气候变化加剧,气候因素将成为威胁地球动物的第三大杀手。

据悉,研究人员利用公开的生物多样性数据集,对35个大类的7万余个物种的潜在生存风险进行了评估,并参照国际自然保护联盟的相关标准对风险进行分类评级。

研究发现,在最受关注的六类生物中,至少25%的物种面临威胁,其他类别受威胁比例则相对较低。研究人员强调,这些生物因活动范围有限而难以躲避环境恶化。热浪、野火、干旱和洪水等极端天气事件,已造成动物群体大规模死亡。

研究者同时强调,本次评估的7万余个物种仅占已知野生动物物种的5.5%,这意味着气候变化威胁的全貌尚未明晰。

★ 欧洲加大力度招募美国科研人才

随着美国特朗普政府压缩科学事业的经费预算 欧洲正试图加大力度吸引失业或希望离开美国的研究人员。

据媒体报道,近期,欧盟委员会主席冯德莱恩表示将发起一场“为了科学选择欧洲”的新运动,宣布欧盟将在 2025 至 2027 年间新增 5 亿欧元预算,旨在吸引更多科研人才在欧洲开展研究。欧洲研究委员会(ERC)主席玛丽亚·莱普蒂宁表示,ERC将为迁往欧洲的研究人员提供的“启动资金”上限再提高一倍,最高达到200万欧元,研究人员可利用这笔资金搬迁实验室或组建研究团队。

法国也相继出台多个引才计划,法国总统马克龙表示,法国将从其540亿欧元的“法国2030”投资计划中拨出1亿欧元用于吸引国际人才,并计划动员私营部门和地方政府共同出资。德国的马克斯·普朗克学会也启动了一项跨大西洋计划,旨在与美国顶尖高校建立联合研究中心,并将为美国研究人员提供更多博士后职位。

据了解,多年来,欧洲一直面临着人才流失的局面。相关数据显示,2010年至2020年,约有30 万名欧洲科研人员移民美国。在特朗普政府上台后,美国学术界面临经费削减、裁员等状况,欧洲正瞅准时机,试图将这些在美国不得意的人才揽入麾下。

但同时,也有媒体指出,欧洲的“挖人”计划实施起来并不容易。欧洲内部科研资金分配不均、创新环境吸引力不足以及“挖人”可能导致美国反弹等,都对欧洲“挖人”成效起着不利影响。

★ 全球近40 国在6月份出现异常高温

2025年6月,有12个国家创下了有记录以来的最高温,另有26个国家也出现异常高温。

法新社对欧洲哥白尼气候变化服务局监测卫星数据的分析显示,欧洲、亚洲、非洲的 12 个国家约 7.9 亿人经历了迄今为止最热的 6 月,另外26个国家则经历了有记录以来第二热的6月。

日本经历了自 1898 年开始记录以来最热的 6月;韩国和朝鲜也出现最热的 6 月,气温比历史平均气温高出 2 摄氏度;中国则有 102 个国家气象站日最高气温突破6月历史极值。

欧洲西部和南部迎来了夏季热浪:法国、比利时和荷兰部分地区经历着难以忍受的极端炎热;瑞士、意大利等国6月平均气温较以往高3摄氏度。

非洲部分地区也经历着极度炎热天气。尼日利亚 6 月气温破历史纪录水平;中非、南苏丹、喀麦隆、埃塞俄比亚等国家经历有记录以来第二热的6 月。

★ 2026QS 世界大学排名正式发布

近日,全球高等教育分析机构 QuacquarelliSymonds(QS)正式公布 2026QS 世界大学排名。美国麻省理工学院连续 14 年位列榜首,紧跟其后的是英国帝国理工学院(排名第二)和美国斯坦福大学(排名第三) 。

香港大学升至全球第 11 名,创历史新高,也是在该榜单中排名最高的中国的大学。北京大学居第 14 名,清华大学居第 17 名。复旦大学相较上一次排名前进了9位,位列全球第30名。排名前一百的中国高校还有香港中文大学、香港科技大学、上海交通大学、浙江大学、香港理工大学、香港城市大学等。

★全球第二个!我国侵入式脑机接口进入临床试验阶段

近日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院,与相关企业合作,成功开展了中国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验。研究组组长、中国科学院脑智卓越中心赵郑拓研究员表示说:“这项成果标志着我国在侵入式脑机接口技术上成为继美国之后,全球第二个进入临床试验阶段的国家。 ”

受试者为一名因高压电事故致使四肢截肢的男性。自 2025 年 3 月植入此脑机接口设备后,系统运行平稳,从术后到现在两个多月都未出现感染和电极失效的状况。仅经过 2—3 周的训练,受试者就完成了下象棋、玩赛车游戏等操作,达到了和普通人操控电脑触摸板相近的水准。相关人士称,该系统未来获批注册上市后,有望借助运动功能替代技术,让数百万完全性脊髓损伤、双上肢截肢及肌萎缩侧索硬化症患者群体的生存质量获得突破性改善。

★科学家实现3D打印人类胰岛,有望治疗Ⅰ型糖尿病

近日,美国维克森林大学团队在欧洲器官移植学会大会上展示了其研发的新型生物墨水。据悉,这种生物墨水可3D打印出功能性人类胰岛,移植后能分泌胰岛素并调节血糖。该技术有望为 I 型糖尿病治疗提供新路径。

这项研究采用海藻酸盐和脱细胞人胰腺组织制成的生物墨水,打印出的胰岛细胞存活率超90%,并能持续三周保持正常胰岛素分泌功能。与传统肝脏移植方案相比,这项技术只需通过局部麻醉和小切口即可完成皮下植入,大幅降低治疗风险。打印的胰岛组织具有独特的多孔结构,能有效输送氧气和营养,促进血管生成,解决了移植后细胞存活的关键难题。

“我们首次使用真实人类胰岛细胞进行生物打印。”项目负责人皮埃尔博士表示,“这项突破使我们离‘即用型’糖尿病治疗方案更近一步,未来有望替代胰岛素注射。 ”

★ 图书馆馆际交流会——2025中国图书海外馆藏发行经验分享在广西南宁举行

近日,以“知识无界·智慧共生”为主题的“图书馆馆际交流会——2025 中国图书海外馆藏发行经验分享”在广西南宁举行。来自海内外 40 余家知名图书馆、10 余家出版机构的近100位嘉宾出席了活动。

与会嘉宾围绕图书馆平台运营、阅读创新、数字化策略等话题,对图书馆未来发展趋势进行了案例分享和观点交流。同时,图书馆界和出版界代表结合馆藏创新与出版融合进行了深入研讨分析,聚焦“提升中国图书在海外图书馆的馆藏吸引力及竞争力”“通过国际合作突破数字出版内容与技术壁垒,实现出版融合的高质量发展”等议题展开了对谈。

此次图书馆馆际交流会,聚焦图书馆数字化转型、智慧化服务等前沿领域,促进国内外行业经验互鉴与技术融合,为推动图书馆行业高质量发展、中外馆际交流注入强劲动力。中国图书海外馆藏发行经验分享也为中国图书“出海”及入藏海外图书馆提供了有益建议。