深空之门是人类在太阳系边缘建造的最大太空站,就紧邻着神秘莫测的柯伊伯带。

心理学家褚扉认为,这样的太空建设奇观对人类有害无益,它面对着令人心胆俱裂的太空深渊,那里到处飘浮着寒冷结冰的死亡天体,为隐藏在人类脑中无穷无尽的疯狂提供了广阔的舞台,堪比最危险的思想病毒实验室。

舞台已经建好,接下来只需要交给时间,拥挤的太空站中,迟早演化出历代和现行《心理诊疗指南》都无法对付的精神病症,并最终四下传染,毁灭人类。

树人的重生

如果让褚扉建言,他会提议把两千吨以上的C4炸药塞满这个太空站的每一个角落,然后将它炸得粉碎,越快越好。

当然要在他登上回程飞船之后,因为褚扉此刻依然滞留在深空之门,未能如愿回家。

众所周知,这不是一座多么团结的空间站。褚扉对自己的患者绝无怜悯之心,而患者对他亦如是。

上一位患者几乎让褚扉魂飞魄散,并开始怀疑自己是否真实存在,幸而,最终他发现自己不过是因为太过紧张而得了健忘症。也许还有其他一些毛病,但褚扉无法给自己开诊断书。

反正,唯一回程的名额给了那名危险的妄想成真症患者。

褚扉不得不在这座让人发疯的太空站继续工作下去,而且不知道下一班航班什么时候到达。

褚扉沮丧无比,但是,您知道的,谁来给心理医生做心理治疗呢?

这种沮丧淹没了他的职业道德,以至于大门被推开时,褚扉连眼皮都懒得抬一下。只不过这一次,门口的动静实在太大了,褚扉不得不打起精神,出面看看到底是什么情况。

褚扉看见四名工人穿着厚厚的工作服,戴着安全帽,身上挂着攀爬脚手架的安全绳,正在将一名站得笔挺的工人往屋里推。这并不容易,因为被推的工人还穿着室外辅助工作服,上面装备着许多枝枝丫丫的机械臂,此刻各种机械臂都打开到最大幅度,伸得直直的。褚扉注意到那人的身子也挺得很怪,像是得了某种僵直症,关节僵硬挺直着。他的个子很高,胳膊张开得也很大,站在那里不动时,臂展大约两米,因而他们这一群人卡在了门口。

“怎么?拒绝移动?”褚扉问。

“是的,大夫,他认为自己是棵树。”一名工人回答。

褚扉打量起病人,他有一双大而悲哀的眼睛,手脚粗大,布满焊痕和尘土。

病人叫作阿史那揣摩,是一名突厥建筑工人。

阿史那揣摩说:“做一棵树很好,请不要打扰我。”

褚扉惊叹:“他还会说话?”

工人们无奈地点头。

褚扉试探性地问道:“你要吃点什么吗?”

“我能接受一点儿水,”树人有礼貌地说,“但更希望有真正的雨露。”

褚扉在本子上记下些什么,然后转头问送他来的工人:“什么时候发病的?”

工头耸耸肩,“我们今天接到的是交通信号灯拆装任务,就是把所有的灯从路右边拆装到左边。因为你知道的,来了位英联邦的领导,靠右行驶变成了靠左行驶。我们拆卸完一根大电线杆,正在把它往马路对面移动时,阿史那揣摩突然站定脚步,在路中间停住不动了,他手里扛着的正是大电杆,好家伙,立刻造成了交通大堵塞,四面都围着车。从那时起,他就声称自己是棵树了。”

看来是对本体产生严重错误认知,褚扉直觉这是个麻烦病例,但他还是想尝试常规方法,就是用逻辑的力量击溃这股妄想。

在他尝试治疗时,其他工人对他钦佩极了,恭敬地站在一旁,一名工人甚至摘下了安全帽。

褚扉对阿史那揣摩说:“树是无法和人交流的。比如,树不会说话。”

“我是一棵有共情能力的树。”

“没有这样的树。”

“怎么没有,我不就是这样一棵树吗?”

失败了。

褚扉用眼角瞥见工人又把安全帽戴了回去,他可不能认输。

他让人拿来一把小锤子,开始在阿史那揣摩身上敲敲打打。如果是植物,不管怎么打都不会反抗,只是把这种痛苦记入年轮和树疤。一瞬间的痛苦在它们几百年的生命中不算什么。褚扉预计阿史那揣摩只要无法承受痛苦,动那么一下身体,就无法坚称自己是棵树。

但是很遗憾,阿史那揣摩经受住了这种考验。

“好吧,让我们再来试试另一种测验。”

褚扉气喘吁吁地收起锤子。

“告诉我,你现在在哪儿?”

“一座森林里。”

“所以你眼中所见耳中所听的都是森林的景色?”

“是的,除了你们。忙碌的可怜人类,你们不应该在这里。”

“先别忙着可怜我们,你必须先完成测试!”褚扉怒气冲冲地喊。他从自己的电脑里调出一些人类活动发出的声音,就从病人最熟悉的工作环境声开始。

他播放了一段快速击打地面的冲击锤声,没有比这种声音更摧残人心的了,它会抖动着震晕人的心智,并且和大自然完全没有关系。

“这是什么声音?”

“噪鹃。”阿史那揣摩轻松地回答,“很有特色,反复咏叹的调子。”

褚扉又播放了一段无休止折磨耳朵的汽车喇叭声。

“红翅凤头鹃。”

接下来褚扉放了个大招:火箭发动机,噪声大得无法忍受。两侧围观的工人不得不捂住耳朵。

阿史那揣摩宽容地笑着,“白钟鸟。森林里的淘气鬼,它们的叫声可以达到125分贝。”

一阵电子噪声。

“瀑布声。这条山谷很不错,有好几条溪流从岩石中流过。”

“这个呢?”褚扉又播放了一段蒸汽球磨机钻击岩石的噪声。

“鲤鱼跳出水面发出的扑通声,它们正试图跳过那个小悬崖上的溪流缺口。”

就这样,褚扉做了一百多次测试,把问过的问题又掺杂在新问题里提出,但是阿史那揣摩一次也没有答错。如果他只是胡说,不可能在所有测试中指认出相同答案。所以,是他的大脑把一种声音进行了自动转化,让他听成了另一种声音。

褚扉擦了擦汗,这下麻烦了。

然而,作为一名心理医生,他竟然有些丢人地羡慕阿史那揣摩的状况。

太空站里永远充斥着无穷无尽的噪声,这里就是个大工地,而且是永远不歇班的工地。无论怎么把耳朵藏到枕头的褶皱下,鼓风机的细密嗡嗡声、球磨机无穷尽的碾压声、气钉枪那好似老年人咳嗽声的咔咔声,以及随风潜入完全无法屏蔽的各种电磁噪声都不绝于耳,让褚扉每一个夜晚都难以入睡。

他也希望在鸟鸣中醒来。

他从心底里认为,阿史那揣摩确实找到了真正的幸福。此刻他置身于森林中,听着鸟语,感受着瀑布和溪流里跳动的鱼,生活在一片自然而宁静的景色中。

和阿史那待在一起,褚扉甚至觉得自己身上的沮丧和疲惫也正在退去,空气正在变好,绿树的荫凉落下,连他的咳嗽声都变小了。他想起了远在数万千米外家乡杭州的山水,那浸润了薄雾的清晨。

然而,作为一名心理医生的责任感让他不能放任病人扭曲地生活,这种想象对于深空之门伟大的秩序和目标有害无益。

他必须把病人从幸福的泥坑里拉出来,让他重新披挂上工作和家庭的职责,无法逃避每天十四小时的辛苦工作,无法忽视妻子的抱怨和三个孩子的吵闹,无法忘记每一场争吵中都要提到的太空站房贷。

褚扉踱来踱去。

又是一个非常规病人,必须采取非常手段。

他看了看还愣在门边的病人工友们,招手把他们叫过来:“你们帮我个忙。”他在他们耳边如此这般地说了一遍。

工人们为了救自己的伙伴,什么都愿意做。他们将病人眼睛蒙上,推了出去,然后又带着工具回到诊所,效率极高地行动着。

等到阿史那揣摩再次被送回,他一睁开眼睛,不由得打了个寒噤:这里的墙上挂着巨大的电圆锯,还有框锯、刀锯、板锯、狭手锯、曲线锯、轴刨、双重轴刨、圆刨、槽刨、单线刨、斧头、锛子、角尺和墨斗,显然是间木工工场。

褚扉围着条皮围裙,耳朵上夹着木工笔,一看就是一名老练的木工师傅,还故意大声嚷嚷,好让阿史那揣摩听见:“贴着底锯,这么好的木材 ,我可不希望浪费一星半点儿!”

工人们抓起电锯,从阿史那揣摩的脚底开始往里切割。他们小心翼翼,正好将他的鞋底切开,但又没有伤着皮肉。

阿史那揣摩大叫大嚷:“你们这群野蛮人!”

褚扉厉声斥责:“闭嘴,你只是一棵树!我们想砍就砍,不需要征求你的意见!”

阿史那揣摩无话可说,最后他默默忍受了一切,无愧于自己的角色。

切割到最后,工人们伸手一推,阿史那揣摩就像一根大原木那样轰然倒下。

接下来他们把他放到大木桌上,翻来覆去,用火烤他的皮肤,往他身上喷热蒸气,还好心地告诉他:“这是在给你干燥和除虫。”

褚扉等待着阿史那的求饶,但他是条汉子,除了刺鼻的除虫喷雾剂打进鼻子时哼哼了两声,便一声不吭。

褚扉说:“你是一棵树,树可不是地球的主宰,它被人规训和利用,生命的状态是时时变化的,你是一棵树,也可能会变成一把椅子、一张桌子,甚至一段木柴,那不就是地球上树的命运吗?你是一棵树,可得好好承受这一切。”

阿史那揣摩悲怆地说:“不论会变成什么,我都不后悔。我是一棵树。”

“好吧,接下来就是雕刻了。”

刚才褚扉已经给阿史那注射了神经明锐剂,这能让他的神经感受更敏锐,轻微的摩擦也会像斧刃相加般痛苦,即便是一只蚂蚁爬过,也会像是被一群马踏过。

褚扉用锋利的凿刀贴着他的脸部雕刻,其实就是贴着皮肤磨蹭,但在阿史那的感觉里,这痛苦得好像被刀子划拉一样。

褚扉满意地看到,正如他判断的那样,阿史那忍受下来了。吸尘器里喷出木屑,从阿史那揣摩的身遭滚落,就好像他真的从木头里被雕刻出来一样。

“现在,我雕刻眼睛。”褚扉说,把凿子划拉过他的眼皮,“你是我雕刻的木偶,动一下。”褚扉下令,阿史那的眼珠开始左右转动,光明照进他的心里。

“现在,我雕刻手。”褚扉说,把凿子穿凿过他的十指,“动一下。”褚扉下令,阿史那的手缓缓屈伸,虽然还不太灵活。

“现在,我雕刻腿。”褚扉说,把凿子扯扯拽拽划过他的腿和脚,阿史那的心里涌起了行走的欲望。“你是我雕刻的木偶,动一下。”褚扉下令。

阿史那揣摩不得不迈腿走了两步。

接下来几天里,锤子敲敲打打,锯子上下飞舞,终于,褚扉把阿史那揣摩完全按人的模样雕刻出来了,或者说,把这一过程模拟了一遍。

褚扉又发布着其他命令,他说:“你是一只木偶,我可以让你跳就跳,让你走就走,你必须完全听命于我,不可挣扎,因为提线正控制在我的手里。”

阿史那揣摩苦涩地回答:“知道了。”

褚扉把他带回了家,疯狂地使唤这只木偶,只要想起来就让他不停息地干活:擦地板、擦窗户、烧午饭、洗碗、晾衣服、提水、烧晚饭、再次洗碗,晚上只有四个小时让他在幽暗的角落里坐着休息。

这比过去他当工人的生活还要痛苦,阿史那怨天尤人,但他的一举一动都无法由自己掌控。他开始往窗外看,那些路过的工人一个个肢体强健、生龙活虎,扛着工具,提着饭盒去上班,多么有朝气;那些路过的孩子姿态活泼、明眸皓齿,蹦蹦跳跳地走路,多么生机蓬勃。

这么过了一天又一天,时机成熟的那一刻,褚扉决定摊牌了。

“我要给你取个名字,就叫匹诺曹。”

“是的,主人。”

“告诉我,匹诺曹,你的愿望是什么?”

“变成人。”黑暗中,一个低低的声音回答说。

玩具恐怖主义

敲门的人穿着一套粗纺花呢的西装,戴着一顶老气的礼帽,提了个小皮箱,还有一双磨损过度的皮鞋,一看就是跑了不少路。

“我是一名推销员。”他自我介绍。

“我不想买任何东西。”

“这就是我来这里的原因。”

褚扉搔了搔下巴,他还是第一次发现自己成为病因。

患者是位推销员,事业进入瓶颈期。他沮丧、抑郁、灰心失望、萎靡不振,躺在诊疗椅上时,身体像是在不断散发看不见的悲哀灰烬,往椅子下掉落。

“人人都跟我说:我不想买任何东西。就像你刚刚跟我说的那样,我什么都卖不出去!”

褚扉很快明白了问题出在哪里:在太空站,人人都循规蹈矩地生活,一成不变,该有的全都有了。饿了,有餐饮员配送伙食到桌前;衣服脏了,就送到蒸汽洗衣房去洗;环境脏了,有自动清洁机器人代劳——太空站主机刻耳柏洛斯无微不至地照顾着人们,让所有人都可以把全部精力放在工作上。

在工作中,人们也被安排得好好的,所有的劳保服装一模一样:同样的版型、同样的颜色、同样的布料,人们必须用墨水在领子后面写上自己的名字,否则就会搞混。劳动工具也是成套的,和同事的一样,瓦工有一套靠尺、油灰刀、铁瓦刀、铅锤,管道工有一套冲击钻、扳手、管钳、套丝机,钳工有一套锉、钻、铰刀、老虎钳。他们在工具上也要写上自己的名字。一切都安排得妥妥当当,大家什么都不需要。

毕竟在太空站,每个人的居住面积都很小很小,生活得太拥挤,很容易说服自己不需要添置新东西。

“这我可没有什么办法。销售什么样的商品,需要商业顾问判断,而我是一名心理医生……”

话说到一半,褚扉突然灵机一动,如果所有人都不想买东西,失去消费愿望,那就是一场大型群体性心理障碍,是一种社会病,恰恰属于褚扉的职责,确实有介入的必要。

褚扉也觉得,让太空站里的人偶尔放下工作,进行一些娱乐活动,更容易保持良好的精神状态。褚扉意识到,眼前这个不断碰壁、不断寻找新购买点的小商品推销员,可能就是解决这一社会难题的钥匙。

于是褚扉提议和推销员联手开展一项社会学实验。推销员很快采取了行动,大批的货物从地球运到太空站,并安排手下员工在每一条街道上兜售漂亮的气球,这种气球会从空中撒下彩色碎纸,好像下起一场闪亮的微雨。他们还销售漂亮的龙形灯笼,它可以依据脖子上安装的芯片自行选择飞行路线,点亮太空站幽暗的穹顶,到了晚上,一条条龙身上的火光交相辉映,渲染出温情脉脉的节日气氛,这通常会感染每一个人。

然而现实给他们迎面一击,销售商店和上门推销都遭遇了惨败。即便一些真正的节日到来,人们也依然毫无购买欲望,他们下班后宁愿瘫坐在沙发上看肥皂剧,对门外上空的奇景,连仰头看一眼的兴趣都没有。

推销员再次上门,头顶秃得没剩几根头发。褚扉出的主意失败,觉得自己的威望受损,他决定更加深入地挖掘人们内心的欲望。

“也许是没有神秘感?也许仅仅购买而无法猜测是谁送的刺激性不足?如果我们替大家准备一些礼物盒,当人们收到商品时,会为此感到惊喜,感受到他人的关心,他们心里会涌动起友谊和人情,这会迫使他们完成更多的交互行为。 ”

推销员觉得他的话十分有道理,立刻更改了从地球拿货的商品目录。

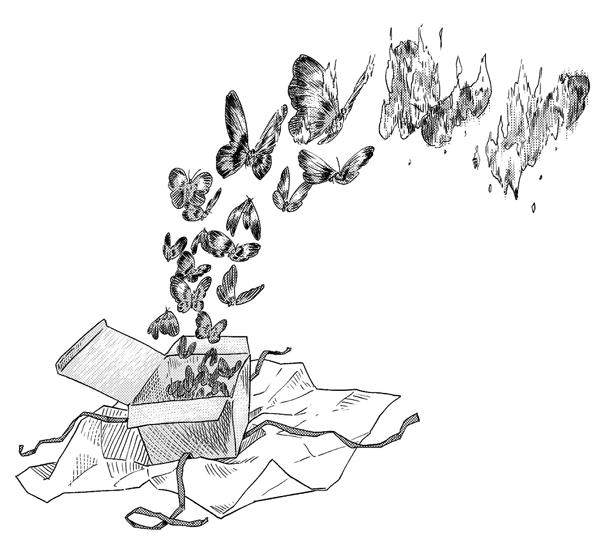

这一次发过来的货物是各种盲盒,包着彩色纸,系着蝴蝶结和漂亮的带子。里面要么装着会翻过身子让人抚摸软乎乎肚皮的毛绒宠物,要么能释放一团软乎乎的云雾沙发,让人可以躺在上面彻底放松十五分钟。

但这一次,销售量依然不达预期,人们还是没有什么兴趣,一来他们没有时间感受温情,二来这些礼物似乎还是缺了点什么。

人们真正需要的礼物是更高的工资、假期、听话的孩子、不吵架的家庭、更少的债务和没有高强度加班的工作,而这些礼物无人能够赠送。

眼看毫无办法可想,褚扉深陷绝望,觉得推销员的抑郁症马上就要传染给自己了。推销员本人则在考虑申请破产保护。就在此时,一个小玩具突然间让销售数据出现了异动。

它在太空站的销量直线上升。

这是一款恶作剧玩具,叫作“会咬人的小饼干”,看上去和普通的小饼干毫无二致,但你拿起来刚要放到嘴边时,它就会抢先下口,在你的嘴唇或者舌头上咬一口。当然只是轻轻的一口,让你有点痛但又不至于为此火冒三丈。

被玩具捉弄到的人先是大吃一惊,转而又为此笑出了声。

推销员也没有搞明白为什么,反正小饼干风靡一时,成了太空站最流行的玩具。

人群久违地从屋子里冒出了头,略带疑惑地站到排在商店前面的队伍里。他们对买东西已经很陌生了,抬头看看天空,又看看队伍里的熟人,不好意思地微笑。

等到这一波热潮快要过去时,又有一款小飞机成了新的销量冠军。那款小飞机看起来和用人手投掷的飞机没有什么区别,但你刚把它举起想扔出去时,它会从屁股里喷出火焰,熏黑拿飞机人的脸。人们冲出屋子,跑着加入玩具屋前长长的队伍。

这两款玩具突然火了,一定不是毫无理由。

褚扉把推销员请到诊疗室,根据销售数据,进行了一场关于群体心理学的无可辩驳的精彩分析。很显然,他们共同发现了情绪发泄对群体性消费绝望症的调节作用,它是一种便捷的心理慰藉。褚扉写下了三条太空商品销售定律:

1.当人们觉得怎么样都无法改变现状时,就会陷入消费绝望状态。除非2——

2.唯一可以打破僵局的是恶作剧玩具,但单个玩具无法完成蔓延。除非3——

3.多个恶作剧玩具形成玩具矩阵,以1.3倍速率向外蔓延。单位可发泄阈值越高,玩具的销量就会越高。除非……

褚扉开始准备可以让他在太空心理学家年会上获奖的论文,推销员则开始准备更多的玩具。

这些玩具包括某种假香肠,吃饭时,会从香肠盘子里窜出一群小老鼠,吓得食客们跳着脚乱窜;伪装成饮料瓶的龙卷风瓶子,打开这个饮料瓶时,会释放一个小龙卷风,把办公室里的所有文件吹乱;突然固定在地面上的鞋子,让穿着它的人摔个大跟斗;毛毛虫彩虹屁糖,吃下它后,会不可遏制地从臀部爬出一条雾气状的彩虹长毛毛虫,顺着后背蠕动,直至爬上头顶,并持续整整一刻钟。

这些依据褚扉定律选定的玩具,果然都大获成功,销售出了天文数字,推销员也因此获取了暴利。他不再是那个愁眉苦脸的失败者,而是扬眉吐气,脸上透着油光,换了座驾和金表,从每个方面看都是个成功富足的商人。他支付了一大笔诊疗金后,和褚扉道别。

褚扉本来以为和他再也不会相见,但世事难料。

这天褚扉一到诊疗所,就收到一份包裹,他刚打开盒子,就从中飞出数十只塑料蝴蝶。它们回旋飞舞,翅膀一闪一闪的漂亮极了,但四处降落时却突然变成危险的小火花,让心理诊疗所里一下发生了好几场微型火灾。

褚扉好不容易才把它们扑灭,心底泛起一丝不安的情绪,翻查包装盒,果然发现了推销员的商号标记。

不等他有所反应,一位政府官员恰好登门造访,亮出一枚亮闪闪的徽章,几乎让褚扉心脏冻结。简单来说,徽章持有人是太空站的安全主管,权力极大,可以调动所有的警察,也可以凭一句话就把人投进监狱。他取出一张嫌犯照片给褚扉看,如心理医生所料,安全主管要调查的正是褚扉认识的那位推销员。

在深空之门太空站,这类恶作剧玩具已经逐渐失控。

在一开始那些无伤大雅的小玩具之后,逐渐出现了更具破坏性的商品。

以前,当人们遇到无休止的加班、突然取消的假期或是不公平的薪资时,只能默默忍耐,现在他们会用破坏性玩具来表达自己的不满,而且破坏力越来越大。

他们在工具箱里夹带恶作剧玩具,扔进工厂或者主管办公室。这包括但不限于让人白天进入噩梦的枕头、让布置工作任务的班组长像鱼那样吐泡泡的爆炸糖、自动放火的蝴蝶群,还有会扭曲领导们讲话的麦克风,导致工厂里事故不断,几乎毁了太空站的工作秩序。

“这些玩具具备攻击煽动属性,激发了太空站居民的敌意和反抗冲动,不用详述你就应该知道这有多危险。”安全主管说。

褚扉抹着冷汗,以为自己马上就会被逮捕,扔进太空监狱,但是安全主管网开一面,让褚扉帮忙诱捕推销员,来换取对褚扉的不起诉决定。

虽说心理医生绝不会出卖自己的病人,但褚扉对此有自己的理解,否则他就活不到现在。“心理医生拼死保护病人,却被警察当场逮捕。”他可不想在电视上看见这样的新闻。

当着安全主管的面,褚扉拿起手机联系玩具推销员,可是此刻的推销员已经性情大变。褚扉和他通了几次话,也未能说服他停止销售新的玩具。

“我现在已经不是为了钱,是在为了自己的理想工作。”他说。

当玩具被海关查封后,他就开始走私,甚至还计划引进破坏性更大的玩具,例如一种风力机器人,有一双可以踏平一切的大脚,还可以从口中吐出烈焰。

他仿佛每次看到井井有条的秩序陷入混乱,就能从中获得无尽的乐趣。“破坏一切!”成为他新建立的玩具公司的宗旨和理念。推销员宣称只有这样才可以给在太空站生活的人们带来真正的快乐,而这就是玩具出现在世上的目的。

“看他们现在多快活。”他说。

太空站不得不宣布,出现了一种新型太空恐怖分子,奉行的是玩具原教旨恐怖主义。

他们出动所有的警察搜捕这名危险的恐怖分子。这里确实要感谢褚扉,他依据嫌犯的心理画像,圈出了几个他最可能躲藏的地方,而警察们确实在其中一个圈内发现了推销员的踪迹,包围了所有的出入口。

推销员并非等闲之辈,他先释放出私藏的风力机器人制造混乱,又放出一个模仿安全主管的人偶制造更大的混乱,警察们封锁了太空站内所有道路,得到的命令是哪怕安全主管要闯过这些路口也要立即逮捕。眼看推销员插翅难逃,他却穿上太空服,通过密闭过渡舱逃入太空,跳出了包围圈。

要知道,他早发了大财,拥有全宇宙最快的私人飞艇。只要逃到私人飞艇上,就没有人可以抓到他。

推销员在舷窗外得意地朝太空站里气歪了嘴的警察们挥手,然后启动喷气背包朝自己的飞艇飞去,但是那件太空服的喷气背包不知道什么时候被人换成了破坏性玩具。

它开始放气,旋转,原地跳起一曲极尽复杂华丽的太空华尔兹,接着又开始编花飞行。

警察们抓住时机进入太空,抓住了推销员。

现在褚扉知道怎么补完褚扉定律之三了:除非玩具商被捕。

在安全主管的主持下,太空站进行了一次大收缴行动,所有的玩具都要上交。为此开辟了十几个回收点,每个回收点都由佩戴重型武器和护甲的警察把守,玩具被当众集中销毁。太空站还通过了一项法律,未经允许玩玩具即为违法行为。

很快,太空站又恢复了平静。人们很快又回到过去那种一成不变、毫不刺激但是安全的生活中去了。

只有褚扉不高兴,好不容易出现的一个回地球的名额,又因为要押运危险犯罪分子而被占用。

而且,他还得想办法撤回论文。

让世界更洁净

有一些诊疗报告太过危险,不应该被人看见。

它们会被封闭在钛合金罐子里,外面再打上铅封,用激光打上一排用不同语言标记的文字:“极度危险,严禁打开”,然后通过有害物质处理喷射口投入太空,让它们旋转着飘远,永远消失在冰冷死寂的宇宙深处。

但在安全审核委员会的电子眼下,是否会有漏网之鱼呢?

以下这份诊疗报告有幸保留在褚扉的私人笔记本中,但褚扉知道,一旦公开记录,他可能会被逮捕,职业生涯也会终结。总之,这份笔记除了读者外,绝不会再给任何人看到。

那一天,褚扉的诊疗室被吵吵嚷嚷的机器人堵住了入口。

这些机器人全都长得一模一样,身体又宽又大,扁平,有六条带吸盘的脚,还有长长的探查环境的触须,只是顶盖上有不同的数字:c-102、dx-404等。

这些机器人贴地爬行的速度极快,迅速占领了诊疗室的地面,又挤满了玄关和桌椅底部,可它们还在不断地拥进来,最后连墙壁和天花板上也爬满了,总数估计可达七八百只。

“全都有病?”褚扉绝望地问,稍早时候他还指望今天能早点下班呢。

其实他的心理状况也不佳,因为太空站刚刚下调了给工作人员配给的巧克力棒,从每月四百克下调到三百六十克,这让褚扉非常沮丧。他希望随着时间的推移,世界可以从这场挫折中恢复过来。

目前来看,无论如何也不是今天。

陪同这些机器人的是一名工作人员,佩戴着清洁部门的负责人徽章。他穿着灰色的干部制服,戴着巨大的方框眼镜,眼睛却很小,好像老是睁不开眼,说起话来慢声慢气的,名字叫乞伏阿柴。

褚扉想起自己在日常生活中也偶尔见过这些机器人,它们叫清洁虫,之所以长成这样,是为了可以钻入任何孔隙清扫污垢。它们通常躲着人走,在人们看不见的地方勤勤恳恳地工作着,把整座太空站清扫得光洁如新。

现在,每一只清洁虫都在说话、都在抱怨,褚扉被吵得头都大了,觉得自己置身蜂巢中央,思绪淹没在嗡嗡的浪潮里。

“就不能一个个说吗?派代表说?”

“不能。它们是群。”负责人一句话扑灭了他的幻想。

乞伏阿柴开始和和气气地解释什么是群。

想象一下你面对一盘沙子,沙子可以铲起来,或者用来挖坑、堆城堡,沙子就是沙子,普普通通,但是当它们堆积到足够多时,突然就拥有了智能和生命,从沙堆中涌现出一个巨大的沙人,它从盘子里爬出,秀出鼓鼓囊囊的肌肉。

单粒的沙子什么都不会,但是沙人会做很多事,会铲除车道上的雪,会收拾花园,会清理下水道。一些沙子从高处掉落,另一些沙子又爬了上去,一切都是自组织、去中心化的行为,不需要谁来指挥,它们不存在一个首脑。就好像蚁群会搭桥过河,可如果你询问置身其中的某只蚂蚁,为什么突然咬住另一只蚂蚁的尾巴头尾相连,它自己也莫名其妙。

这就是使用群智体算法的清洁虫集群,不需要人类分派任务,它们会自发散开,仿佛浪潮一样在太空站内部涌动,将沿路找到的各种废弃物分类处理,拖带到太空站核心的垃圾洞烧掉,然后再回到负责区,周而复始。

如果某区遇到突发状况,例如料斗车被打翻、醉酒的汉子呕吐一路、化粪池严重堵塞、水管爆裂等,附近的清洁虫会蜂拥而至,但是来的数量恰到好处,既不多一只,也不少一只,正好能在规定时间内将现场收拾得干干净净。非常完美高效。

可是群算法控制的机器人,也有其缺点。

乞伏阿柴说:“群是自组织的,因此没有一个清晰的实体可以让人类与之建立交流。”

褚扉挠挠头,“既然无法交流,你怎么指挥它们?”

乞伏阿柴有点吃惊:“怎么了?当然是在旁边站着。我有时候抠抠鼻子,有时候搓搓眼睛,有时候东边走走,有时候西边走走,做出一副忙碌的样子,其实什么也不管。