人们将黄河入海口称为黄河之门,在这里能感受到地球那史诗般的力量,那是有别于动植物的、更为浩大的生命力:千百年来,这条大河一直在入海口填海造陆。

中国历史上关于黄河的记载,最多的形容便是“善淤,善决,善徙”——尤其是下游。而要问黄河之门——入海口在哪里,记录甚少。或许因为从时间的维度来看,黄河入海口曾是一个动态的存在,时南时北,不定行踪。

都说入海口是三角洲的心脏,而三角洲是入海口的躯体。要弄清楚今天黄河的入海口,还得从黄河三角洲开始讲述。从研究的角度,今天的人们将黄河三角洲粗略地进行了古代和现代的区分。

古代黄河三角洲极大,达到25万平方千米,范围囊括了1855年以前,黄河历史上北至天津、南至江苏的泛滥区,几乎覆盖了整个华北平原。这个阶段的黄河入海口频繁变更,从渤海到黄海,跨度极大。

1855年,黄河在河南兰考县的铜瓦厢决口后,下行水道摆动20多年,最终在1876年从山东东营入海。自此,黄河入海口从黄海回归渤海,奠定了现代黄河三角洲的基础。今天的黄河绵延5464千米,从青海省南部的巴颜喀拉山脉出发,自西向东流经中国北方的9个省、自治区,在山东东营垦利入海。目前为止,现代黄河三角洲总面积约为5400平方千米,这个数字还因为入海口的泥沙堆积而在不断增加。

闻太师的战场 齐国的招财地

热门电影《封神》中,重要人物商朝太师闻仲出场的背景设定是从北海苦战十年归来。这并不是小说家的异想天开,而是商王朝历史上真实出现过的一次战争,目睹这场大战的,便是当年的古黄河入海口。

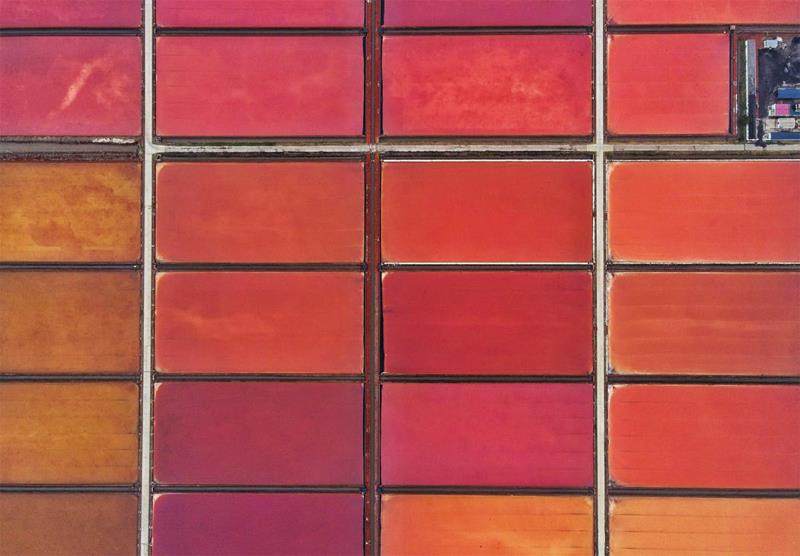

一切要从“北海之盐”开始讲起。北海,就是今天的渤海。北海之地,今渤海西南沿岸,涵盖河北沧州至山东滨州一带,恰是那个时代的古黄河入海之处。地处大河入海口,便是此地成为产盐中心的决定性因素。正是黄河入海口的泥沙常年沉积,不断扩展海岸线,才使得盐田面积增加,最终让北海之地成为商王朝最为重要的海盐产地。

古史书《竹书纪年》记载:“(帝乙)三年,北海夷叛,掠青州盐场”,与此同时,叛乱的部落还截断了黄河往中原而来的河运。商纣王的父亲帝乙命闻太师带着强大的商朝军队出征,却陷入一场旷日持久的鏖战之中。商朝精良的战车在入海口附近的沼泽之地难以疾驰,当地多雨、湿润的环境又让战士的青铜武器锈蚀严重。虽然耗时多年,商王朝最终战胜了蛮夷联盟,夺回了黄河入海口的北海盐场,重新掌控了黄河往中原而来的水道,却被认为经此东北方向的战役,让王朝西部防线疏于防范,最终让周做大变强。

时光荏苒,到周朝时,这个如今天津以南、沧州范围内的盐业中心,又成了齐国控地。当时整个黄河三角洲都在齐国境内。无论商周,盐业都不光是为了满足民众食用的需求,更大的作用是以盐税来增加国家的财政收入。齐国在北部黄河入海口的附近设无棣邑,成为产盐核心区。齐国还在无棣邑的西边修筑了饶安城,以助流通无棣所产的海盐。正是古黄河入海口附近的卤水盐业资源,帮助齐国发展为东周时期的强国。文献记载齐国拥有“三百里鱼盐之地”,可见其盐场规模之大,非黄河这样的大河入海口不可形成。