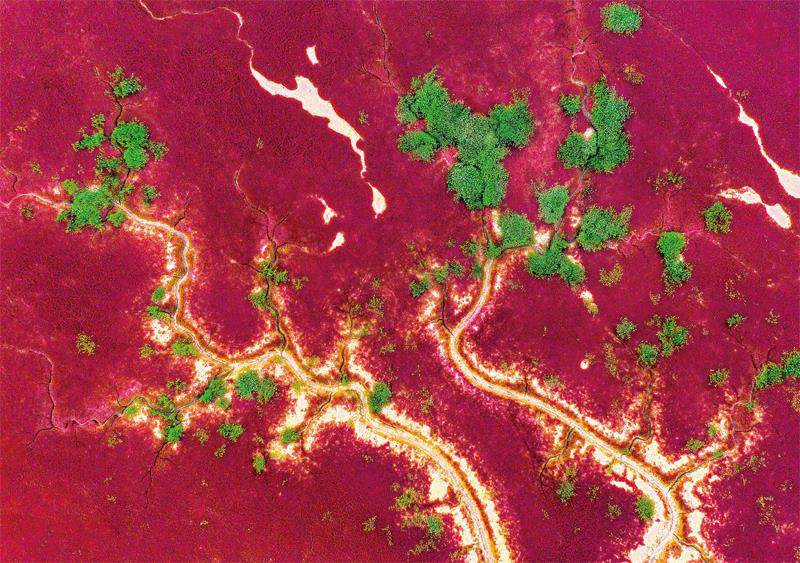

辽河口是自然伟力和人类智慧共同作用的结果,在这片河海交融的沃土上,万物共生共演,形成了一幅自然与人文和谐交织的美好画卷。

辽河是我国七大河流之一,也是东北地区南部的最大河流。它从河北与内蒙古交界处的七老图山脉款款而来,一路流经河北、内蒙古、吉林、辽宁四省(自治区),跋涉1345千米,延展出21.9万平方千米的流域面积,最终在辽宁盘锦汇入渤海。

它的生命旅程中,有时化作滋养沿岸人家、静静蜿蜒的涓涓细流,有时又变成磅礴汹涌、浑黄豪迈的滔滔急流;有时陷入干涸断流的窘态,有时又充满肆虐四野的意气。最终,这条荡漾古今、纵横千里的河流,博观约取,归于平和,在盘锦积叠出它“一生”的精华——一片泥沙沉积出的丰饶新地。

荡漾古今,双龙入海是鬼斧神工,也是巧夺天工

1861年前,辽河的出海口并不在盘锦,而是在辽宁营口。那时,辽河干流经过辽宁海城市的三岔河附近,与浑河、太子河汇合后形成大辽河,最终在营口市注入渤海。

1861年夏,盘锦、营口一带连日风雨如注,辽河与太子河水势猛涨,激流轰鸣,犹如张开的巨口要吞噬大地。夜色中,巨大的洪水在盘锦六间房村附近决口,水流冲入双台子潮沟,临时形成了一条分流入海的河道——这是双台子河形成的开端。

这次暴洪,仅仅是1861到1895年间辽河下游多次水患的缩影。那是东北大地的多事之秋,洪灾泛滥,民不聊生,但也正是这自然之力,激发了后续的人工疏浚。1897年,为缓解辽河下游洪涝压力,人们以六间房村为起点,修筑了双台子河河道,将辽河水分流入海,减轻主流洪峰的冲击力。辽河从此有了两个入海口:营口和盘锦。那时,营口仍然是辽河主流的入海口。

1958年,辽河下游再次洪涝成患。这一次,人们决定加大力度,在六间房村附近建设永久性堤防工程。很快,数千名民工与工程人员开始了一场与自然的搏斗:他们筑起断流大堤,目标只有一个——切断辽河向营口的流路,迫使其完全经由盘锦入海。

清明前后,工人们赤膊上阵,肩挑铁锹与砂土,在厚重的泥土中用双手铺就一道人墙。随着第一铲土落下,“导流堤”逐渐隆起,河水被迫分道。原本穿城而过的辽河被斩断,水流被引入双台子河。

于是,大地与水道似乎合成一条生命之线:堤墙两侧,一侧是自东而来,奔腾不息的旧主干浑河;另一侧,是渐次增大的双台子河,潺潺迈步向西南,穿过盘锦腹地,进入渤海的怀抱。

从此以后,盘锦成为辽河唯一的出海口,而浑河、太子河则成为独立水系,经营口入海。2011年,辽宁省政府将双台子河正式更名为辽河,确认了它作为辽河主河道的地位,而盘锦无疑也成为辽河口的“当家人”。

之后,盘锦的面貌与命运开始有了清晰的变化:河水穿城而过,供应稻田灌溉,也给油田开采输送珍贵资源。两岸栽满杨柳,广阔的湿地里,水稻与河蟹共同成长,芦苇在微风中轻轻摇曳。暮色里,河面成了与斜阳对话的明镜,映出河水改道后的宁静与希望。

丹顶鹤、斑海豹与刀客 红海滩和芦苇荡里的故事

在渤海辽东湾北部,辽河冲积形成了一片湿地——辽河三角洲。