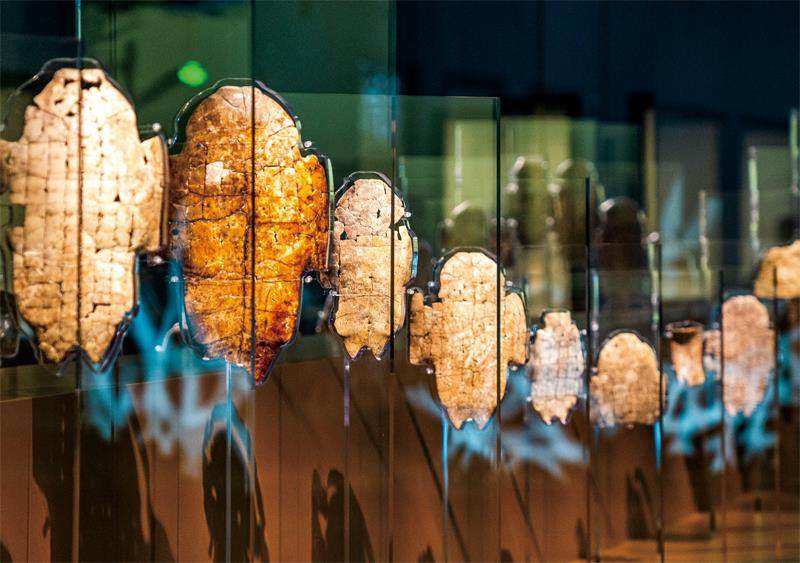

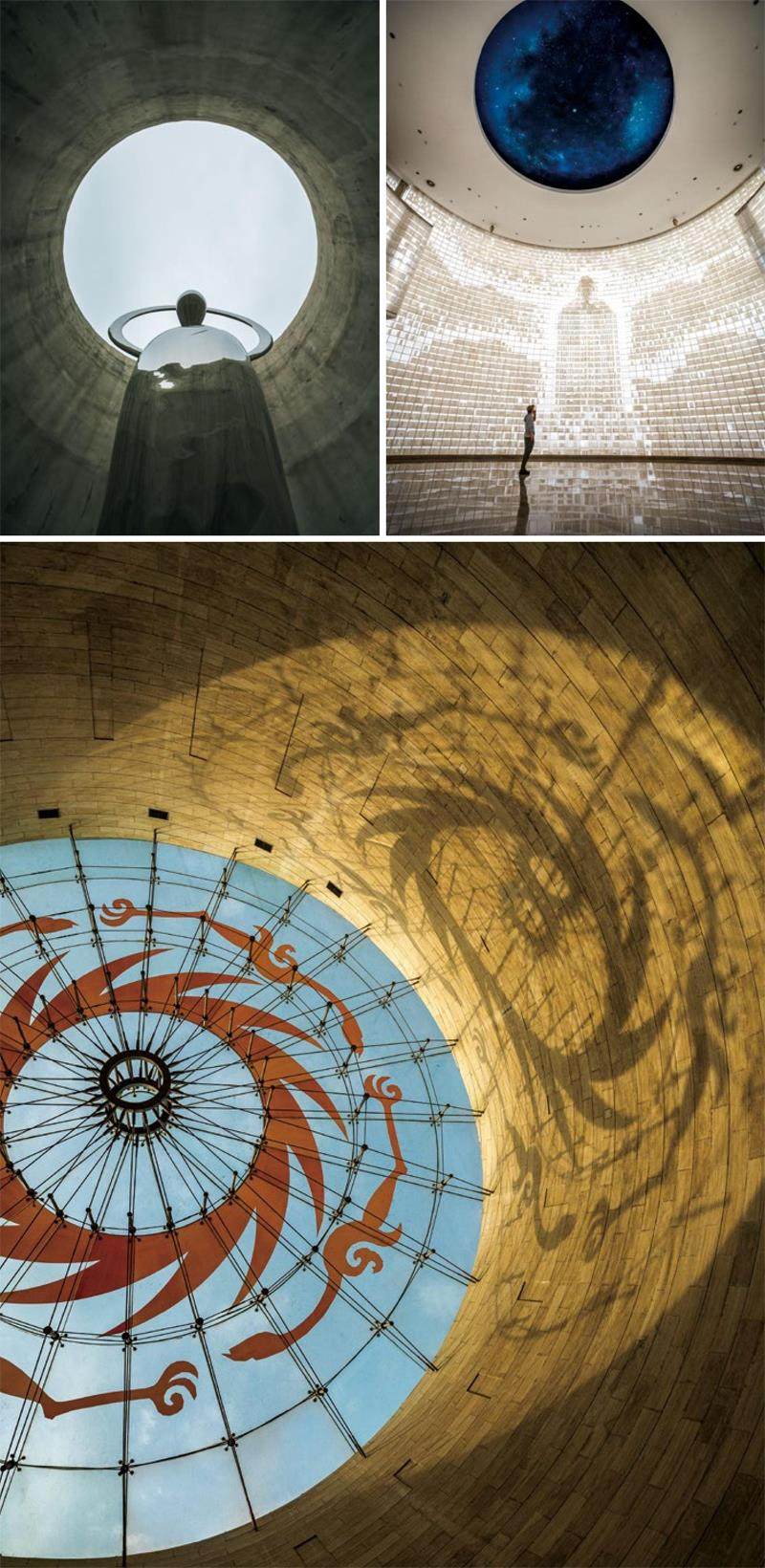

博物馆的展柜里,一件件文物静默无言。摄影师镜头介入的时刻,不仅是在记录,更是在追问:如何让历史发声?而镜头所及,是美学的探索,更是文明的再现。

早在2015—2016年期间,我就在成都金沙遗址博物馆担任志愿者,对文物进行拍摄、宣传。从那时候起,我便喜欢上了文物摄影。这些年来,我的足迹遍布全国近80家博物馆,为一件件文物拍下一张张“证件照”。

作为一名文物摄影师,我始终相信,镜头不仅是记录历史的工具,更是与历史对话的桥梁。博物馆不是冰冷的空间,而是能感受人文温暖的所在。那些饰品、器具与俑像,不只是古人的遗物,更是中华文明的载体。从这个意义上讲,我的文物行摄之旅,其实是一场回望历史的心灵之旅。

了解文物背后的故事

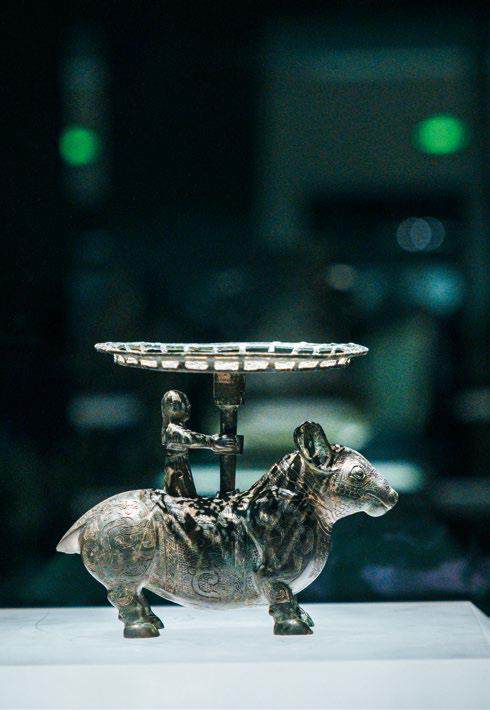

博物馆里的文物承载着悠久的历史,蕴含着深厚的人文底蕴。如何拍出文物特有的韵味?答案在于深入了解它们背后的故事。

山西博物院收藏有一件华美的青铜器——晋侯鸟尊,它以凤鸟回首为主体造型,鸟身直立,头微昂,高冠耸立,眼睛圆睁,目光投向远方。凤鸟体态丰满,两翼上卷,双腿硕壮,扇形短尾微翘,双爪紧扣地面,身饰云羽纹。显然,鸟尊那卓然于世的姿态是最引人注目的。然而,若不在摄影前做好功课,就很容易错过它最独特的设计——凤鸟尾部下方,一个象首悄然承托,其内卷上扬的象鼻与鸟的双腿共同构成了稳固的三点支撑,使得鸟尊更加独特。我在事先理解了“鸟身象尾”这一匠心独运的艺术特点后,拍摄时便刻意寻找角度,用镜头去捕捉和凸显这个隐藏的细节,展现古人的卓越智慧。

又比如陕西汉景帝阳陵博物院的西汉塑衣式彩绘拱手跽坐女俑“姗姗”,她身着三层汉服,留着垂髻发型,眉如柳叶,双手拢于袖中呈拱手礼,神情优雅含蓄,嘴角微扬,被誉为“中国最初的微笑”。“姗姗”虽是现代人取的名字,但并非随意而来,而是源自汉武帝思念李夫人时写下的千古名句“是邪,非邪?立而望之,偏何姗姗其来迟”。当我知晓了这段帝王深情的典故,再面对“姗姗”时,镜头便自然聚焦于她独一无二的神情,试图捕捉那抹跨越2000多年的、带着诗意的微笑。

再说到宝鸡青铜器博物院的镇馆之宝何尊,这是西周早期一位姓何的宗室贵族所作的祭器,也是中国首批禁止出国(境)的展览文物,属国家一级文物。何尊作为西周青铜艺术的精品,它的造型固然值得记录,但它真正的价值,在于镌刻在内底的122字铭文中那四个尤为重要的字——“宅兹中国”。这是迄今为止发现的“中国”一词最早的文字记载,承载着“天下之中”的古老政治理念。所以在拍摄时,我想尽量在镜头中体现“中国”二字。我在现场观察到博物馆内悬挂有“中国”二字的背景后,就将文物作为主体,以“中国”作为背景进行构图,这样就能更好地诠释这件文物的历史价值。