1984年我接手《科学文艺》,真感到困难重重,没有银子,没有稿子,钱荒稿荒。缺钱还可以挣,没有适合的稿件最令人头疼。

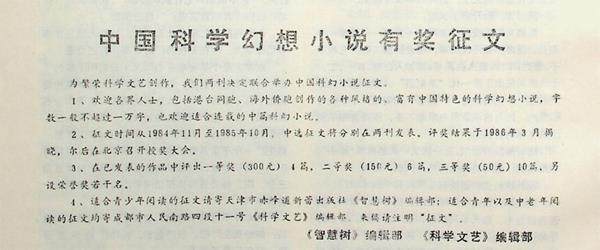

继1984年在九寨沟开了笔会后,1985年,我刊和天津的少儿刊物《智慧树》召开笔会,组织征集稿件。谭楷带着聘请的老编辑李理,到天津去和当时《智慧树》的主编亚方、编辑里群等协商。李理老师是个儒雅专业的老报人,谦谦君子,与世无争,他独自生活了一辈子。他为《科学文艺》校稿,画版式。他和编辑部的同事们都处得好,大伙儿都叫他李爷爷。《智慧树》主编叫亚方,她也是四川人,老乡见老乡嘛,双方龙门阵摆得很投合。当时编辑部也没有什么见面礼,就带了四川的文君酒去送笔会作者,送天津《智慧树》的同事。两家聊着说:我们既然都是搞科学文艺的,两刊一南一北,相互呼应,共同来举办征文,这样会解决一部分稿荒。两刊当场就拍板定下来了,我们征集采用偏成人类的稿件,他们用偏少儿类的稿件,都旨在引发和激活青少年对科学、对想象力的好奇和兴趣。

征文圆满结束,到1986年要颁奖,应该起个名。按当时惯例,比如说科幻小说征文奖项就叫“科幻小说奖”。我们开九寨沟笔会时,童恩正老师邀请了吴定柏老师来参加。吴定柏老师当时在上海外语学院任教,研究欧美科幻小说比较早。他给编辑部办讲座,介绍国际科幻状况,说到了美国科幻星云奖和雨果奖。我们心中就有了一点儿概念:还可以是“星云奖”“雨果奖”。

商定奖项名称时,谭楷、莫树清、向际纯和我,还有李爷爷,我们几人在桌上摆了一摊全国各地的刊物,看对我们有没有启发,也提出了几个奖项名。编辑部的“智多星”谭楷说道,他前几年发表了《星河世界》组诗,其中一首叫《银河礼赞》,他建议说:“叫‘银河奖’吧!”谭楷的话赢得满堂喝彩。银河,何其浩渺广袤瑰丽,仰望星空,惹人无限遐思,以“银河”的象征意义命名科幻小说征文奖项特别贴切。

随后,我给童恩正老师打电话说:“我们的科幻小说奖命名为‘银河奖’。”他说:“哇,银河奖——不错!”这个奖项就这么定下来了,其冠名权当属谭楷。后来我们几乎年年举办“银河奖”征文,几乎年年召开“银河奖”颁奖大会,从20世纪的1986年跨世纪一直办到现在,已经三十多年了。

我真为我们当年的举动骄傲。当我们还在挣钱养刊的困境下,当我们还不知路在何方的迷茫中,居然以“银河”来命名我们的征文奖,仿佛内心深处的潜意识中,我们的目光已经朝向星河天宇。

(节选自《仰望星空:我亲历的中国科幻》)